学界对于五四新文化运动组织者与北京女高师的关系虽有研究,但多属个案。本文拟将新文化运动组织者视为一个群体作综合的研究,通过探究其在女高师的活动及影响,透视五四新文化、新教育与新女性之间的互动关系。

一、新文化运动组织者选择北京女高师讲学之原因分析

北京女高师时期,正值五四新文化运动激荡之际。因为地缘、学缘等因素,女高师不仅亲历了五四,而且明确了学校发展的新文化方向,成为五四新文化运动的重镇。这其中,新文化运动组织者的加入是至为重要的因素。他们作为推动新文化传播和妇女解放的同路人,有着宣传新思想的启蒙热情和引领女性解放的使命感,通过授课、讲演等方式,为女高师带来了一股革新的气息。

新文化运动组织者之所以选择来北京女高师讲学,主要原因有三:

其一,北京女高师逐渐确立“思想自由,兼容并包”的办学理念。五四运动之前,女高师坚持“贤妻良母主义”的教育理念,旧学氛围浓厚,思想趋于保守。五四运动以后,受蔡元培革新北大的影响,女高师先后厉行两次重大改革,逐渐形成“思想自由,兼容并包”的办学理念。女高师国文部主任陈中凡认为,“学术之道,宜于竞争,不宜于专主”,鼓励学术争鸣,让持有不同学术思想和政见的学者各抒己见,自由辩驳。女高师校长许寿裳也具有同样的境界,明确了学校改革的新文化方向,秉持开放式的人才观,多方延揽优秀的教员。可见,女高师办学理念的开放性、进步性和包容性,对新文化运动组织者有极大的吸引力和感召力。

其二,新文化运动组织者重视新教育尤其是女性教育对新文化运动的实践作用。他们深谙“文化不是简单,是复杂的;运动不是空谈,是要实行的”,主张将新文化和新教育相结合,以推动新文化运动的深入发展。蔡元培一直强调教育是新文化运动的发展趋向,更是新文化实践的基础和根本。梁启超视学校为传播文明的三利器之一,重视其在新文化发展中的作用。他们不辞劳苦,风尘仆仆地奔走于国内各校,向青年学生讲授新文化、新思想。尤其为推进男女平权,成立国人自办的女子高校,已成为其时新文化运动组织者及诸多教育人士的共识。北京女高师的成立,恰好提供了实践新文化及发展女子高等教育的平台,新文化运动组织者对此多具有参与建设的热情和责任感。

其三,北京女高师占据地缘优势。1917年,蔡元培出任北京大学校长,陈独秀将《新青年》迁到北京。由此蔡、陈联手,依托北大,共同宣传民主和科学思想,为北京及全国新教育的发展创造了日益改善的思想文化环境。女高师位于京师重地,毗邻北京大学,深受新文化思潮的濡染,具有得天独厚的资源和区位优势,为新文化运动组织者来校讲学提供了便利的条件。

正是在上述因素的综合作用下,北京女高师不仅迎来了新文化运动主将蔡元培、陈独秀、胡适、李大钊、鲁迅、钱玄同、周作人等,而且邀请了与前者求同存异的新文化运动骁将梁启超、梁漱溟,这在很大程度上表明新文化运动组织者对女高师的重视和青睐,同时进一步印证了女高师“思想自由,兼容并包”的办学理念。

二、北京女高师新文化运动的主要内容

概括起来,新文化运动组织者在女高师的活动,集中于以下三个方面:

第一,宣传“文学革命”。新文化运动主将主张以实现文学语言和形式的变革作为文学革命的突破口,认为白话文“实在是新文学的唯一利器”。他们十分重视师范生的教育传承责任,频繁亲临女高师,大力提倡白话文。1919年9月,胡适兼任北京女高师的哲学教员,同时提倡学生写白话文。对此,女高师学生程俊英回忆道:“胡适老师教我们中国哲学史,讲义是用崭新的白话文写的。《新青年》中的《文学改良刍议》一文,提出‘八不主义’,给我的影响尤大。我们过去一直作文言文或骈文,认为只有俗文学的明清小说才用白话写,是不登大雅之堂的。经他在课堂上的分析、鼓吹,我们从1918年起就不作堆砌词藻、空疏无物的古文了。”虽然她的回忆有一定的差误,但胡适对女高师学生从事白话文创作的影响是不容置疑的。

1919年11月17日,蔡元培应北京女高师之邀,发表了题为《国文之将来》的演说。他提倡白话文,指出“国文的问题,最重要的就是白话与文言的竞争”,而且“将来白话派一定占优势的”。为了更好地论证白话文的优越性,蔡元培有针对性地反驳了一些攻击白话文的观点,证明由“间接的”文言文趋向“直接的”白话文是一种无法抵抗的发展趋势。蔡元培提倡白话文的看法与胡适等人基调一致,但并不认为一定要绝对排斥文言文。他说:“我敢断定白话派一定占优胜。但文言是否绝对的被排斥,尚是一个问题。照我的观察,将来应用文,一定全用白话。但美术文,或者有一部分仍用文言。”蔡元培对新旧文化问题所持的更加冷静、平和的分析态度,由此可见一斑。演讲到最后,蔡元培强调白话文对高等师范学生的重要性。这次讲演,不仅显示了蔡元培对白话文发展前途的信心,而且表现了他对女高师学生肩负传承白话文责任的重视。

至1922年,“文学革命”已取得一定的成效,不仅新文化知识分子大都表示认同,而且教育部也下令将小学的国文教科书改用白话文。不过当时社会上仍有一种偏见,认为相比高古精深的古文,浅近易懂的白话文只适用于初级教育和通俗教育。对此,“文学革命”健将钱玄同不以为然,深感有“驳正”之必要。是年10月2日,钱玄同在北京女高师讲演《国文的进化》,指出文学革命“不是嫌古文太精深,乃是嫌古文太粗疏;不是单谋初级教育和通俗教育的方便,乃是谋中国文学的改良”。因此,他不仅主张用白话文作初级教育和通俗教育的教科书,而且提倡受过高等教育的知识分子应当用白话文著述学理深邃的书籍。钱玄同的讲演纠正了时人对白话文的若干认识误区,为“文学革命”的深入发展清扫了障碍。

北京女高师响应“文学革命”的宣传,积极投入新文学运动。其校内刊物《北京女子高等师范文艺会刊》《北京女子高等师范周刊》,所刊文章多为白话文,可见女高师学生实践白话文的努力和成绩。不过,她们对新文化运动主将判定为“死文字”的文言文,大多不肯全盘否定,而是多用批评的态度重新评定它的价值。值得注意的是,女高师学生还认识到新旧文学融合的重要性。罗静轩反对全盘否定传统文学,认为改革文学必须首先谙熟古今文史的变迁沿革,“采其精华,去其糟粕”,融合新旧文学才能应时势发展的趋势创造出一种新的体制。由此可见,女高师学生对待新旧文学的观点显示出她们并未盲从新文化运动主将的某些激进主张,而是秉承“思想自由,兼容并包”的原则,清醒地认识到融合新旧文学的重要性。这种实事求是、不盲从的态度是难能可贵的。

1919年创刊的《文艺会刊》封面

第二,提倡新教育。新文化运动组织者按照“文化是要实现的,不是空口提倡”的思维逻辑,主张将民主和科学的思想与教育相结合,以推动新文化运动的深入发展。蔡元培讲演“学生自治”以及胡适提倡“科学方法”,体现了他们对女高师教育民主化和科学化的重视。

蔡元培在女高师有关民主教育的宣传集中于两次《学生自治》的演讲。1919年,北京女高师成立学生自治会。当时该校仍实行“校长治校”,尚未成立指导学生自治的机构。因此,该会从成立伊始就承受着非同一般的压力,教员和学生之间常常因思想沟通不足而引发矛盾。如此情境之下,蔡元培于1920 年应邀在女高师讲演《学生自治》。他着重谈了三个方面的内容:一是强调“自治会可以试验学生办事的能力、独立的精神”,有助于学生完全人格的养成;二是反驳“学生没有自治能力”的观点,指出既然自治是学生自己要求的,“他就有一番预备的工夫、办事的能力”,所以大可放心;三是希望女高师能够借鉴北大学生会的自治经验,认为学生会和自治委员会的接洽联合,可防止师生意见无法沟通的弊端。蔡元培的此番讲演,对女高师学生自治会的进一步发展给予了莫大的支持,指引了方向,一定程度上体现了他对学生自治制度发展前景的乐观态度。

事实上,从全国范围看,学生自治制度的发展并不尽如人意。其所暴露的问题,既有学校当局专制的一面,也有学生自治权力过度张扬的一面,故频频酿成学潮。这令一直对它充满热忱的蔡元培十分忧虑。1923年,蔡元培选择《自治之成因与范围》为题再度在北京女高师讲演,可谓对上述社会现实的一种回应和反思。他指出自治的本意是“管理自己,不要别人来管”,强调学生自治中“自治性”与“互助性”的关系,对因干涉校政、不满教员而引发学校风潮的现象提出了批评。与之相比,当时女高师并未发生大规模的学潮,处于稳定发展之中。鉴于此,蔡元培肯定该会“办得很好,很有条理”,“能保守自治会的本意,真是前途希望无穷!”

关于科学教育,胡适在女高师授课时强调科学方法的重要性。他在课堂上鼓励学生用科学的方法整理国故,不少学生将此方法运用于学术研究,取得了丰硕的成果。如苏梅(即苏雪林的《历代文章体制底变迁》、冯沅君的《历代骈文散文的变迁》、钱用和的《六书名谊次第异同先后考》均运用了科学的考证方法。其中冯沅君的《历代骈文散文的变迁》一文,运用胡适提出的科学方法对中国历代“骈散之争”进行了系统的梳理、考证,力图对备受文选派和桐城派各自推崇的“散体文”和“骈体文”进行价值重估。她认为,作为文章的形式,骈体、散体各有长短,若用进化论及世界眼光来看,“骈散之争”则未免显得狭隘。胡适所指示的治学方法对冯沅君思想的震动程度我们不得而知,但她在女高师期间所发表的数篇学术论文及毕业后选择进入北京大学国文门继续深造,皆可体现其以科学方法从事学术研究的努力和志向。

第三,倡导女性自立。“五四”之前,新文化运动主将以西方资产阶级自由平等说、天赋人权说为思想武器,深刻地揭露封建礼教对广大妇女的束缚和压迫,积极倡导女性的个性解放、人格独立。早在1918 年,胡适应邀在北京女子师范学校讲演《美国的妇人》,高度称赞美国妇女“超于贤妻良母”的自立的人生观。此外,胡适还将挪威戏剧家易卜生笔下的“娜拉”这一全新的现代女性形象介绍给中国妇女。这实际上为中国妇女树立了一个勇于反抗家庭、争取个性解放和人格独立的新女性的模范。中国社会由此卷起了一股“娜拉热”。

五四运动后,新文化思潮不断趋于深化。1923年5月,北京女高师学生演出话剧《娜拉》,深受社会各界的关注,这同时也说明她们是怎样深深地受到胡适所介绍的“娜拉”的影响了。然而,正值“娜拉”效应达到高潮之际,鲁迅应邀在女高师发表了题为《娜拉走后怎样》的讲演,给沉浸在“娜拉式出走”浪漫激情中的女学生泼了一盆冷水。在他看来,身处现实环境中的“娜拉”只有两条路:不是堕落,就是回来。显然,鲁迅对积弊深重的社会现实有着一份比常人更为清醒的体察。因此,他宣扬经济自立的重要性,“在家应先获得男女平均的分配”,“在社会应获得男女相等的势力”。虽然鲁迅在讲演中并没有明确给出获取经济权的方法,但他号召妇女解放者应用剧烈的、深沉的、韧性的战斗去争取与男子平等的经济权。这次讲演后,学生们“思潮汹涌,掀起了巨浪,思想上跳出了一向不曾注意或从来就没有想过的一些问题。从此,同学们常互问‘娜拉走后怎样?’”。足见,鲁迅将学生的思想在胡适提供的基础上,进一步引向了深化。

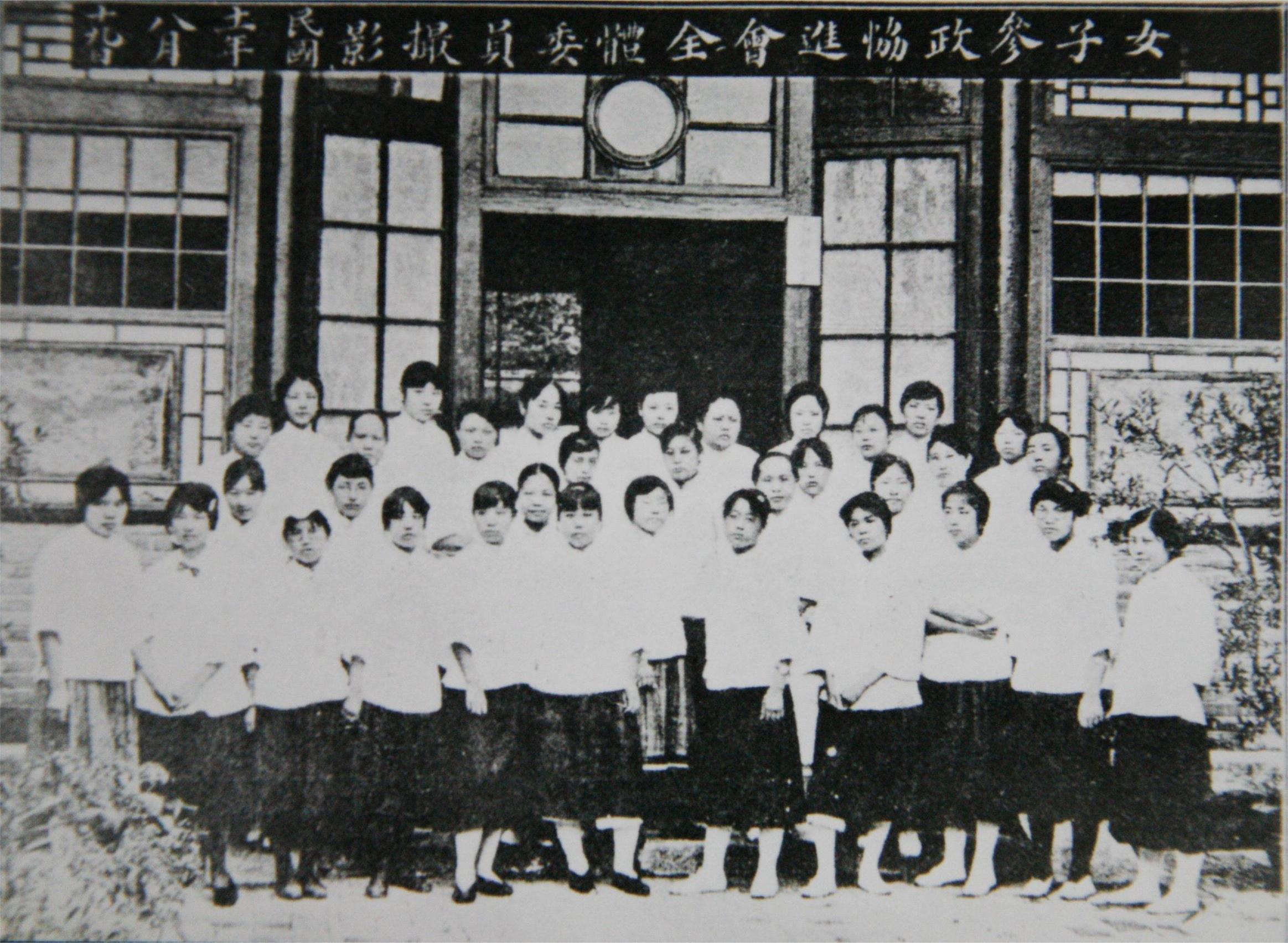

女高师女子参政协进会全体会员合影

随着科学社会主义思想的兴盛,陈独秀、李大钊逐渐用马克思主义理论思考并指导中国的妇女解放运动。针对北京女高师的李超事件,陈独秀强调李超之死,“不是个人问题,是社会问题,是社会底重大问题”。李大钊曾在女高师开设“女权运动史”,不仅介绍了各国妇女争取自由平等、女子参政、保护女工同工同酬的动态,而且指出这些“不过是企图枝节的改良,不能彻底解决问题。只有社会性质改变,只有实现共产主义社会,妇女才能获得真正的解放”。这表明李大钊受马克思主义妇女观的影响,自觉意识到中国的妇女解放必然与社会主义革命相结合才能真正实现。受李大钊的启发,女高师学生苏雪林在《晨报副刊》上发表了《新生活里的妇女问题》。该文开宗明义即指出:“旧社会的生活,是烦闷的生活,不自然的生活,非人的生活,现在晓得我们是人,是要过人的生活,所以我们要革旧社会的命,要铲除那烦闷的生活和不自然的生活”,同时呼吁“新青年的男子要有同情心,要从恶社会里去救出我们的同胞,去指导那没有觉悟的女子”,“不是单求自己的新生活还要求社会全体的新生活,不单利己,还要利人”。此文充分展现了苏雪林在接受新思想的洗礼后,对妇女命运的剖析更具自觉性和深刻性。

三、北京女高师新文化运动的历史意义

新文化运动组织者频繁到校,成为女高师校园内一道道传播新文化的风景线。针对他们在女高师的活动及师生们的作为,我们可以引出以下几点认识:

一是五四新文化运动对北京女高师的发展有着重要而深刻的影响。新文化运动组织者在女高师弘文励教,极大提升了学校的社会声誉和影响力,同时促进整个学校形成了思想解放、积极向上的校园氛围,使之成为新文化运动的重要阵地。尤为重要的是,他们把爱国、民主和科学精神具体而微地融入教学管理中,使之内化成为女高师的优良传统。缘此,我们便不难理解,后来女师大学生在“三·一八”惨案中的英勇爱国,在“女师大风潮”中的奋力抗争,正体现了女师大师生对爱国、民主传统的深刻认同和自觉维护。

二是北京女高师对推进五四新文化运动做出了重要贡献。受新文化运动组织者的启蒙和指引,女高师师生们积极致力于新文化的建设。她们积极倡导白话文,主张兼容新旧文化,庐隐、苏雪林等女学生逐渐成长为五四新文学的知名女作家,为中国现代新文学的发生做出了不可磨灭的贡献。此外,她们顺应时代潮流,宣传马克思主义,探索国家救亡之道,女高师学生缪伯英成为中国共产党第一位女党员。

五四游行示威中的女高师学生

三是五四新文化、新教育是五四新女性的重要“成长剂”。五四新文化运动对中国妇女发展而言,是一个至关重要的历史时刻。在科学与民主精神的指导下,女子教育获得极大的发展,更多具有“独立人格”的五四新女性由此走向社会。对女高师学生而言,新文化运动组织者的宣讲,“自有一种无形的吸力吸引着”她们的“人格向上升腾”,思维趋于理性,她们多以“重新估定一切价值”的评判态度打破了原有的信仰,逐渐供奉起“一尊尊严无比仪态万方的神明——理性”。这种理性精神正是女高师学生及其一代“五四”新女性迥异于传统女性的特质所在。

(作者:王芳,来源:《晋中学院学报》,2016年第33卷第6期,略有删改)