1937年七七事变后,北平沦陷,战区高校纷纷向内地迁移,辅仁大学是少有的例外。八年全面抗战,辅仁大学在极端严酷的政治环境中和战时状态下,坚守北平沦陷区办学。以陈垣、沈兼士、余嘉锡、顾随等为代表的辅仁大学学人群体,面对种种困境,不受敌伪胁迫利诱,抵制日本奴化教育。他们以民族大义为立场,投身学术事业和文化战线,为弘扬民族精神、砥砺抗战士气做出了贡献,是沦陷区教育文化战线坚持抗战、独立办学的杰出代表。

坚守气节:辅大学人的战时立场

北平沦陷后,由于辅仁大学师生持续坚持抗争,日伪当局将辅仁大学视为眼中钉、肉中刺,并不断派出汉奸特务到校刺探,对辅仁大学始终进行严密监视。面对险恶处境,不少辅仁大学学人选择闭门谢客,坚决不与日本人和落水附逆者往来。

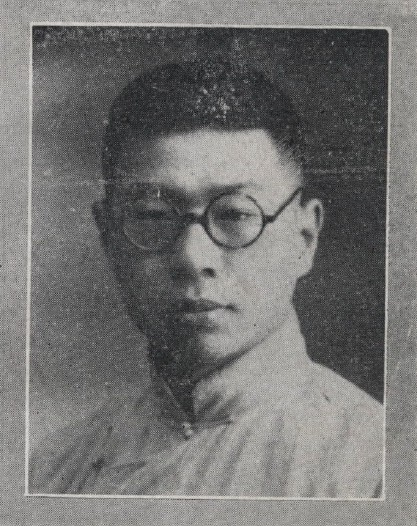

陈 垣

校长陈垣在勉力维持学校运行的同时,率先垂范。一名日本学者以探讨学问为名,托陈垣的老友写了介绍信苦苦求见,陈垣不得已接待了他。对方刚说明来意,陈垣就非常严肃地说:“你要研究东方思想,怎么来到北平呢?北平现在沦陷,有什么真思想可谈,你有胆量就到我们抗日后方去了解!”由于陈垣在学术上的崇高地位和深广影响,日伪千方百计想要拉拢他。他们曾要他担任“东亚文化协议会”副会长,承诺每月薪资几千元。陈垣义正词严地说:“不用说几千元,就是几万元我也不干!”

陆宗达

这样的表现在辅大学人中不乏其例。一个日本汉学家慕名拜访在国文系任教的语言学家陆宗达,陆宗达对他说:“我也很愿意和您交流学术,可在现在这种情形下不行。请您以后不要再来。”古典文学专家顾随决不接受伪北京大学的聘书,转来辅仁大学任教。他曾对女儿说:“那里我是不能去的,这一脚要是淌进浑水里,爸爸这一辈子就跳到黄河也洗不清了。”历史文献学家余嘉锡激愤于日军的残暴,“杜门却扫,息交绝游”,将书房名改为“不知魏晋堂”,“以陶渊明《桃花源记》中的避秦时乱的逸民自比”,以表心志。

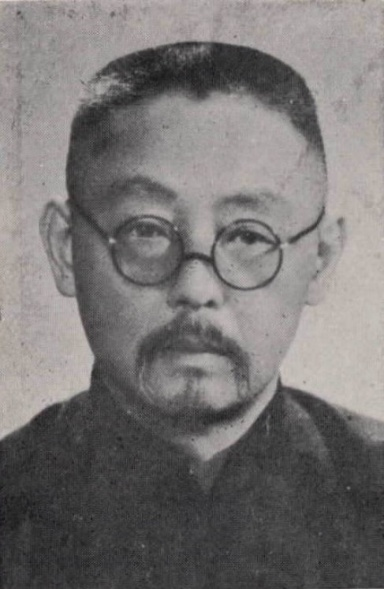

沈兼士

刘盼遂

战争期间,平津市民的日常生活大多困窘不堪,学人也难于例外,常常有断炊之虞。即使如此,他们也不为日伪提供的丰厚薪水所动,拒绝到日伪控制的高校、机构任教或兼职。语言文字学家、辅大文学院院长沈兼士抗战前在故宫博物院文献馆兼职,北平沦陷后第二天,他就不再去了。敌伪“治安维持会”管理文教的汉奸派人到沈家请其出山,主持文献馆工作,沈兼士将来人赶出门外,宣称“我饿死也不给日本人工作!”全面抗战后期,古文献学家刘盼遂来到辅仁大学执教,日本文化侵略机关“东方文化事业委员会”发起编纂《续四库全书总目提要》,多次邀请他参加。但刘盼遂宁可忍受饥寒,也绝不为其工作。

高步瀛

经史学家高步瀛原在北平师范大学任教,北平沦陷后,他屏居曲巷,闭门不出。友人劝他到伪校任教,他回复道:“吾已老耄,不能随大汉旌旗跋涉山川卫国,已愧平生志,而可以从贼乎!”留在北平的部分文人受敌伪笼络,成立“古学院”,屡次邀请他去讲课,都被拒绝。为表明不愿同流合污的立场,高步瀛特在晚报上登载启事,说明本人与“古学院”毫无关系。1940年,高步瀛在忧愤中病逝。1947年5月,北平文化教育界在北平师范学院举行公葬钱玄同、高步瀛纪念会,谈及抗战时期学人的气节和品质,称誉“高先生是北方学人的代表”。

尽管面临重重困难,但辅大学人仍以传承中国民族文化为使命,更加尽职于教育工作,向学生开展反奴化教育。陈垣曾对启功说:“你我要坚守教书阵地,只管好好备课,教书,这也是抗战!”他有感于“北方士气萎靡”,于是选取史学家全祖望的《鲒埼亭集》作为课本,向学生讲授全祖望“排斥降人,激发故国思想”为主旨的学问。余嘉锡经常在课堂上讲授中国传统的道德情操、民族大义,对于保家卫国、坚持民族气节的人物,总是深入讲解,意在以此教育青年。

他们还利用题词等形式教育学生,提醒大家要保持名节操守。陈垣自1937年起,利用为毕业生年刊题词的机会,教育同学们要以“品行第一”,做到“言忠信,行笃敬”。不要见利忘义,更不能失足落水。沈兼士为1940届毕业同学题词:“行己有耻,博学于文”,意在提醒毕业生要以羞耻之心约束自己的言行,不要丧失民族气节。师长们的赠言,无疑对青年学子有着激励警醒的作用。

书斋抗战:辅大学人的战时学术追求

北平沦陷时期,困守危城的辅大学人以强烈的文化使命感,守护民族文化,弘扬民族精神。陈垣说,“一个民族的消亡,是从民族文化开始的,没听说,民族文化不消亡,民族可以消亡。我们要做的是,在这个关键时刻,保住我们中华民族的文化,把这个继承下去。”战争没有窒息辅大学人的学术生命和思想活力,没有减弱他们对民族文化的自信心。他们以学术为武器,将爱国情怀寄寓在学术研究之中,在另一个战场进行抗争。

陈垣以史学研究为阵地,把历史研究与民族斗争联系起来,大力提倡为抗战服务的“有意义之史学”。他潜心著述,写出了《旧五代史辑本发覆》《明季滇黔佛教考》《清初僧诤记》《南宋初河北新道教考》《通鉴胡注表微》《释氏疑年录》《中国佛教史籍概论》等著作。这些著作研究内容虽有不同,但每部书都贯串着爱国主题。陈垣曾说:“所著已刊者数十万言,言道、言僧、言史、言考据,皆托词,其实斥汉奸、斥日寇、责当政耳。”

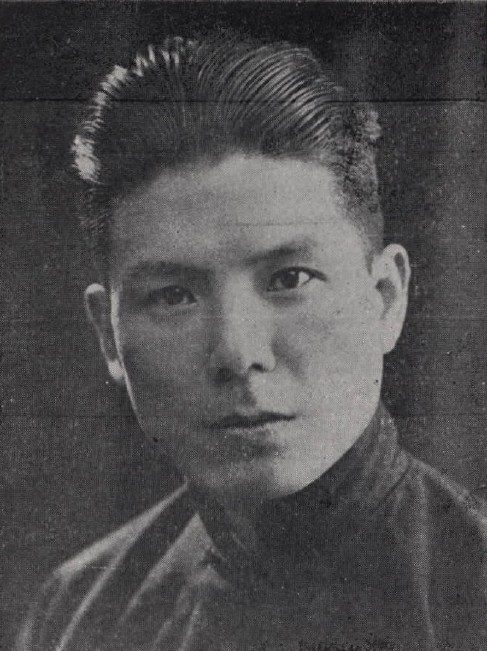

柴德赓

史学系讲师柴德赓的著作《〈鲒埼亭集〉谢三宾考》在细密考证、择断史实的基础上,批判晚节不保、两次降清的晚明进士谢三宾,并借此指斥汉奸的卖国求荣。写作过程中,柴德赓得到了陈垣的悉心指导,师徒二人互相切磋、商榷,成为两代学人以书斋为战场的典范。

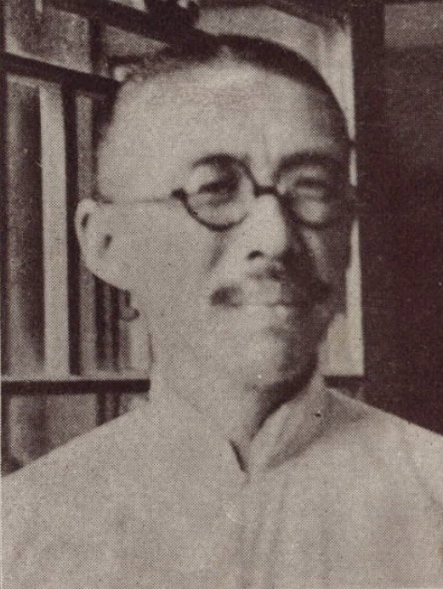

余嘉锡

余嘉锡将传统经史考据的方法运用于通俗小说的研究,借以褒扬忠贞之士,表达自己的爱国之心。1939年,他发表《宋江三十六人考实》,通过考释梁山人物抗击外敌的英勇事迹,呼应当时中国军民的抗战。1945年,他又发表了《杨家将故事考信录》,特别表彰杨家将祖孙三代的忠义报国。文章中有言:“爱国之心,人所固有,后之人何乐而不为也!”

顾 随

顾随以文学创作的形式表达抗战意志,表明抵制日伪的态度。1941年,他完成剧作《馋秀才》,主角是一个善烹调又馋嘴的秀才,但宁肯潦倒到喝白粥、教村童,也不肯为每月十两白银的赏钱去伺候县太爷,借馋秀才表达了自己不肯觍颜事敌的民族气节。1942年,顾氏又以“苦水”为笔名,发表了小说《佟二》。小说描写了一个忠厚农民佟二全家的悲惨遭遇。小说在结尾处重重地点上一笔,杀害佟二妻儿的是“挂了旗”的“鬼名军”,矛头直指在中国大地横行的鬼子兵,揭露和控诉日本侵略军的罪行。

抗日战争期间,不少学人在学术上的转向,表现了服务抗战的自觉意识。他们以学术为公器,在国家危难的环境下,表达不屈意志和爱国情怀,宣扬民族精神和高尚气节,鼓舞辅仁大学师生和沦陷区人民在严酷环境中不畏强暴、抗战到底。

坚贞不屈:辅大学人的地下抗战活动

抗日战争期间,辅仁大学坚持“不挂日本国旗、不使用日本教材、不将日语设为必修课”,在办学上公开坚持不合作的立场。不少辅大师生痛心于国土的沦丧,激愤于日军的暴行,冒着生命危险组织地下社团,从事抗日活动,辅仁大学因此被称为北方沦陷区的“抗日大本营”。

张 怀

北平沦陷后不久,沈兼士、英千里、张怀等创立了“炎社”。“炎社”之名,来自爱国学者顾炎武,意在彰显辅大师生“天下兴亡,匹夫有责”的抗日意志和爱国情操。“炎社”最初以对日的不合作行动为主,发展壮大后,成为以辅大师生为中心的地下抗日组织。1939年,“炎社”更名为华北文教协会,其主要的抗日活动有:编辑出版《辛巳文录》,资助不与日本人合作的仁人志士发表文章;向后方输送青年参加抗战工作;编印、传阅“时事简报”。

华北文教协会的活动引起了日伪当局的注意。1943年3月,日本宪兵大举搜捕抗日组织人员,华北文教协会的骨干成员几乎全部被日伪逮捕,辅仁大学被捕的师生有教育学院院长张怀、文学院代理院长董洗凡、教育系讲师许恃峰、历史系讲师赵光贤、体育系教师李凤楼等30余人。

被捕师生经受了非人的折磨,日本宪兵对他们严刑逼供。张怀曾回忆这段经历:他们先被带到日本宪兵队接受审问,平均每人都要经过二十几次,并遭受毒打、罚跪、灌水等酷刑。但是被捕的师生意志坚定,没有一个人低头屈服。经过四个月的关押审讯,被捕师生被押解到日寇华北军部监狱,并分别被判刑,最后被送到位于北新桥的第一监狱收监。直到1945年7月15日,辅大被捕师生才重获自由。

经过八年的痛苦抗争,辅大师生与全国人民一起,迎来了全民族的抗战胜利。1945年9月3日,辅仁大学举行了全面抗战爆发八年以来的首次开学典礼。陈垣在开学典礼上发表讲话:“民国二十六年以来,我们学校已有八年不行开学典礼,因我们处在沦陷区域,国旗拿不出来,国歌亦唱不响亮,甚至连说话都要受到限制,为了避免一切不必要的麻烦,以往的八年是由不动声色的黑暗世界中渡过来的,从昨天日本投降签字起,世界的永久和平已经产生,光明的新时代已经开始,所以八年来解放后之第一次开学典礼,是特别值得庆贺的。”经历过战争的苦难,更感和平的美好和珍贵。

结 语

1952年,辅仁大学的主体并入北京师范大学,辅大学人的抗战故事进入北师大的校史纪事,辅大学人战时表现出的爱国情怀、民族气节、不屈意志和坚定信念也成为北师大人的精神营养。

今年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,传承和弘扬伟大抗战精神,在新时代新征程中“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”,前辈学人的抗战事迹与高尚节操,是对伟大抗战精神的生动诠释,应成为我们踔厉奋发、勇毅前行的榜样力量和精神坐标。

作者:档案馆(党史研究室、校史研究室)姜文 魏书亮