教育学科在高等教育体系中的建制始于民国初年高等师范学校的教育系科。1915年到1922年,中国的高等师范学校先后出现五种教育系科。这些教育系科在学术倾向上历经“德国式-日本式-美国式”的转变;课程制度实现了从年级制、课程标准制到选科制的更易;附着其中的教育精神,则从赫尔巴特学派转向杜威。民国初年设置的教育系科,在制度和人才培养上对之后的大学教育科、教育学院、教育学系有奠基之功,但在高等师范学校设置教育系科存在内在的制度困境,其遗留的一系列争议一直延续至20世纪30至40年代。

根据民国初年颁布的《高等师范学校规程》,1915年到1922年的教育系科至少存在过五种形态:北京高等师范学校(以下简称“北高师”)在1915年设立的教育专攻科,在1920年开办的教育研究科;武昌高等师范学校(以下简称“武昌高师”)在1917年设立的教育补修科,在1919年设立的教育专修科;南京高等师范学校(以下简称"南高师")在1918年设立的教育专修科。短短数年间,名称数变,参与其中的人悄无声息地变换,描摹的制度对象转变,课程内容的调整,附着其中的精神亦随之更易。这些变化,似乎都在昭示教育学科在新旧制度交替间的选择、突破与挣扎。民国初年,在高等师范制度下教育系科的五种存在形态是中国教育学科在制度层面当仁不让的基石。

一、教育系科在高等师范学校的创建:顺应高等师范教育的改革

各级师范学堂开设的教育学课程是中国教育学科的起点。19世纪,德国的国民教育经验使西方各国意识到,由国家力量主导建立的现代国民教育体系对实现国家富强至关重要,德国的师范教育经验也由此在世界范围内流传。世界范围内,各国中等教育年限延长,对中等教育师资的要求随之提升,"中学教员须有大学卒业之程度,几为世界教育一致之标准"。为此,19世纪中期之后,欧美各国都产生了"教育学侵入大学之运动"。欧美各大学争相设置教育学科,与大学其他各学科联合培养中等教育师资。20世纪初,随着进步主义教育运动的兴起,美国逐渐取代德国成为世界教育学科的中心。美国大学纷纷设立教育学科及附属中学。20世纪初,美国的大学教育学院、教育学系正在经历大扩充,教育学的教师人数激增,修习教育学的学生随之增多。可以说,在世界范围内,尤其是美国,教育学科在大学中占了重要位置。这样的变化也影响了中国教育系科的设置:一方面,欧美大学中的教育学科为信奉"教育救国"的留学生提供了选择,清末民初,郭秉文、蒋梦麟、周诒春等留学美国皆选择以教育学为专业;另一方面,高等师范学校的领导者从欧美的先例受到启发,北高师校长陈宝泉以"欧美各国,教育一门,无不设有专科,故新理新法层出不穷"为由,申办教育专修科。

1915年至1920年,高等师范学校设置的教育专修科、教育研究科均在《高等师范学校规程》中有法可依。按照高师制度的设计,高师毕业生可以担任高师以下的各级师范学校的教育学科目教员,所以在1915年之前,中国并没有专门培养师范学校教育学教师的场所。然而,高师学生多视这些教育科目为"附带的枝叶",而且这些教育科目往往被视为"书本上的老生常谈",并不能引起学生注意。例如,浙江省教育会曾提到高师毕业生执教教育一科,"都是怕试试的居多"。武昌高师校长张渲调研也发现,高师毕业生并不能愉快地胜任师范学校的教育科目。就现实需要看,师范学校教育一科师资确有"缺乏"之虞,因而教育专攻科、教育专修科的培养目标皆有培养教育学科教员一项。北高师教育研究科的设立在制度上则是依据《高等师范学校规程》第一条"高等师范学校分预科本科研究科",以及第十二条"高等师范学校之修业年限,预科一年,本科三年,研究科一年或两年"。三所高等师范学校在欧洲、日本和美国的制度经验的交织中,各据《高等师范学校规程》创建了倾向各异的教育专科。

二、教育系科学术倾向的更易:“德国式”“日本式”与“美国式”

民国时期梳理过中国教育历史的学者,几乎皆以模仿对象的转换为依据对近代以来的教育进行分期。比较公认的说法是,清末民初三十年的教育制度"就模仿之对象言,可分为日本式、德国式、美国式三个时期"。与此相应,在1913年至1918年,高师设置的教育专科有"德国式""日本式",1919年“五四运动”以后则先后汇入了"美国式"的大潮。这几年间高等师范学校存在着几种教育专科形式的转变,可以说是教育制度风向转换的生动体现。

第一次世界大战爆发前后,教育界仍然认为世界范围内教育制度和教育学说"首推德国"。1915年,袁世凯政府先后颁布《教育纲要》《预备学校令》,意在直接采用德国的教育制度。北高师此时设置教育专攻科输入德国教育学说,有为之张目的意思,学界亦公认北高师"因尚德制故有是科之特设"。教育专攻科的德语与教育学课程的课时占绝对的优势,德国人梅约翰是教育专攻科的灵魂人物,他用德语讲授的教育学及教育史内容亦侧重德国精神。第一次世界大战结束后,德国教育随着德国战败而在中国失势,"再尚德制"已不合时宜。1919年5月,教育专攻科学生尚未毕业,北高师就呈请教育部设置仿照美制,设置教育研究科,并得准许。这唯一的一届教育专攻科便于1919年落下帷幕。

武昌高师的教育补修科是继北高师教育专攻科之后设置较早的教育系科。1917年2月,武昌高师校长张渲考察日本、菲律宾后,在考察报告中提到广岛高师"设教育一科,为现任教育职务者进攻教育学术而设",同时注意到菲律宾文科大学教育科"现虽未甚发达,前程极有希望"。张渲对广岛高师校长"对于现在从事教育人员亦负责任"的观点深以为然,回国后于同年6月即呈请增设教育科。在制度设计上,张渲明确要"仿照日本广岛高等师范学校教育专科办法",以"研究普通教育,增进教授技能"为目的,招收有教学经验的教员"专修教育学科"。教育部认可其立意,但认为"教育科"名称与补修性质不符,遂令改为"教育补修科"。武昌高师随即制定相关规程和招生办法,规定招收对象为具有两年以上教学经验、未受过系统教育学科训练的中小学教员,课程设置与广岛高师基本一致,师资也多来自东京高师,教务主任吴景鸿及主要教师艾华、孙璨等均系东京高师毕业生。1919年第一届学生毕业后,因"教育补修科"名称易生混淆且不在规程之内,学校又申请开办"教育专修科",培养目标调整为"养成师范学校教育教员",学制延长至三年,课程参照东京高师文科第一部设置。虽然教育专修科仍由吴景鸿主持,师资变动不大,但随着1919年张渲调任教育部,1920年吴景鸿辞职,该系科因无人主持而停办。这一过程展现了武昌高师在教育系科建设上对日本模式的借鉴与调适,也反映出人事变动对教育事业持续性的重要影响。

1915年前后,一批赴美学习教育学的留学生陆续归国,他们大多进入高等师范学校任教,尤其集中在教育系科,很快成为影响全国的"新教育家"。这些学者怀抱着通过教育改造国家的理想,正如陶行知1916年致哥伦比亚大学师范学院院长罗素的信中所言:"我终生唯一的目标是通过教育,而非经由军事革命创造一个民主国家。"他们深信美国教育经验最适合中国国情。第一次世界大战末期,以蒋梦麟为代表的新教育家们预判:若德国战胜,教育将趋向军国主义;若英美获胜,则将转向平民主义和共和主义。战后世界教育格局的变化印证了他们的判断,中国教育改革的争论也迅速汇入这股"世界潮流"。1918年前后,在杜威教育思想的影响下,教育学科在中国成为显学,高等师范学校的教育系科也开始了全面转型。南京高等师范学校和北京高等师范学校分别设立的教育专修科和教育研究科,成为推动这场变革的重要力量。南高师在郭秉文、陶行知等留美学者的主导下,于1918年设立教育专修科,旨在培养教育学教员及教育行政人才,其课程设置突破传统框架,呈现出鲜明的美国特色。

北高师则在1920年成立教育研究科,校长陈宝泉赴美考察后,延聘留美学者刘廷芳主持工作,明确以哥伦比亚大学师范学院为范本。陈宝泉表示要"参照美国哥伦比亚办法"将学校升格为师范大学,其继任者邓萃英也强调日本高师和哥伦比亚大学师范学院是主要参考对象。虽然南高师和北高师在具体办学模式上各有侧重——前者倾向于大学附属的教育学院,后者更注重师范学院的独立性,但两者都深受哥伦比亚大学师范学院的影响。在师资构成上,两校教育系科都以留美归国学者为主;在课程设置上,都采用了美国式的选科制;在培养目标上,都兼顾理论研究和实际应用。与早期仿效德国、日本的系科不同,这两所学校的教育系科实现了持续发展,培养的人才成为中国教育学科的中坚力量。南高师教育专修科为1921年东南大学的成立奠定了基础,北高师教育研究科则为该校升格为师范大学铺平了道路。

1922年北京高师教育研究科毕业合影

三、教育系科课程制度的更易:从年级制、课程标准制到选科制

民国初年学制在教学组织体制上采用年级制,班有定课,课有定程,有明确的课程标准。《高等师范学校规程》虽规定专修科的科目及授课时间由校长订定,有一定的自由,但上呈教育部的课程标准仍要遵循年级制的模式。课程标准得到批准后,须严格按照备案展开。照此规定,教育专攻科、教育补修科及南高师第一班教育专修科学生皆有固定的课程标准。高等师范学校通常都是将"教育"列为一科,内分诸多课程。北高师的教育专攻科及武昌高师的教育补修科、教育专修科所开设课程的名目皆未突破《高等师范学校课程标准》的教育类课程的限制,属于加长版的高师本科通习教育科目。

1918年南高师教育专修科成立时,仍定有课程标准,但是这份课程标准与北高师、武昌高师的教育系科的课程名目已有很大不同,将"教育史""教育原理""教育行政""教授法""学务调查报告及统计法"分别单列为学科,每门学科开设若干课程。1920年9月,南高师正式实行选科制,其教育专修科的教育学系依据哥伦比亚大学师范学院的六大类型课程,分教育理论门、教育行政门、试验教育门、教学法门、教育史门及家政艺术门六门,共开设了几十种课程供专修科及全校学生选修。1921年前后,北高师教育研究科也实行了选科制。教育研究科的课程也如哥伦比亚大学师范学院分为哲学、心理学、教育史、社会学、教育行政与管理、教授法六组进行,每组开设学科相关课程5至8种,共计开设39种课程供选修。选科制被学生视为"由一种旧式的严格的趋向新的自由的变动"的积极表现之一。

四、教育系科教育精神的更易:从赫尔巴特到杜威

20世纪初,中国创办师范教育时正逢赫尔巴特学派教育学风靡全世界,彼时师范学校教授的教育学课程主要是19世纪初期源于德国,以裴斯泰洛齐、福禄培尔以及赫尔巴特学派等教育思想与实践为核心的教育学。中国师范学堂的课程自创办之日起就强调必修教育学科,规定师范学堂必须研究普通教学方法,促进教育进步,同时师范学校尤其是高等师范学校负有研究普通教育的责任。无论是高等师范学校本科通习的教育类课程,还是早期设置的教育系科,均特别注重赫尔巴特学派的教育理论,注重训育,注重知识的讲授。提及清末民初,学者皆认为"教育学说方面也不外乎海尔巴脱的学说及其五段教学法而已"。

留美归国的教育学者在美国是"专习教育者",对国内师范学校的简单教育科目大为不满,认为"中国师范学校程度太低,教育的空气稀薄",亟待改造。他们将赫尔巴特学派的教育理论与军国主义教育相联系,认为其并不能培养"真正的共和国家"的公民。这样的观感叠加美国所带来的"世界新潮"的刺激,再加上杜威在华长达两年的讲学,将来自美国的杜威潮流推向顶峰。伴随着这股杜威潮,"遂把海尔巴脱一派的学说驱逐于校门之外,于是杜威的教育哲学说遂取而代之了"。时人承认,自杜威"教育即生活,学校即社会"思想输入以后,"教育界顿呈活气",在废除旧有的教育宗旨、开女禁、课程编制、教法等诸多方面对中国影响空前。

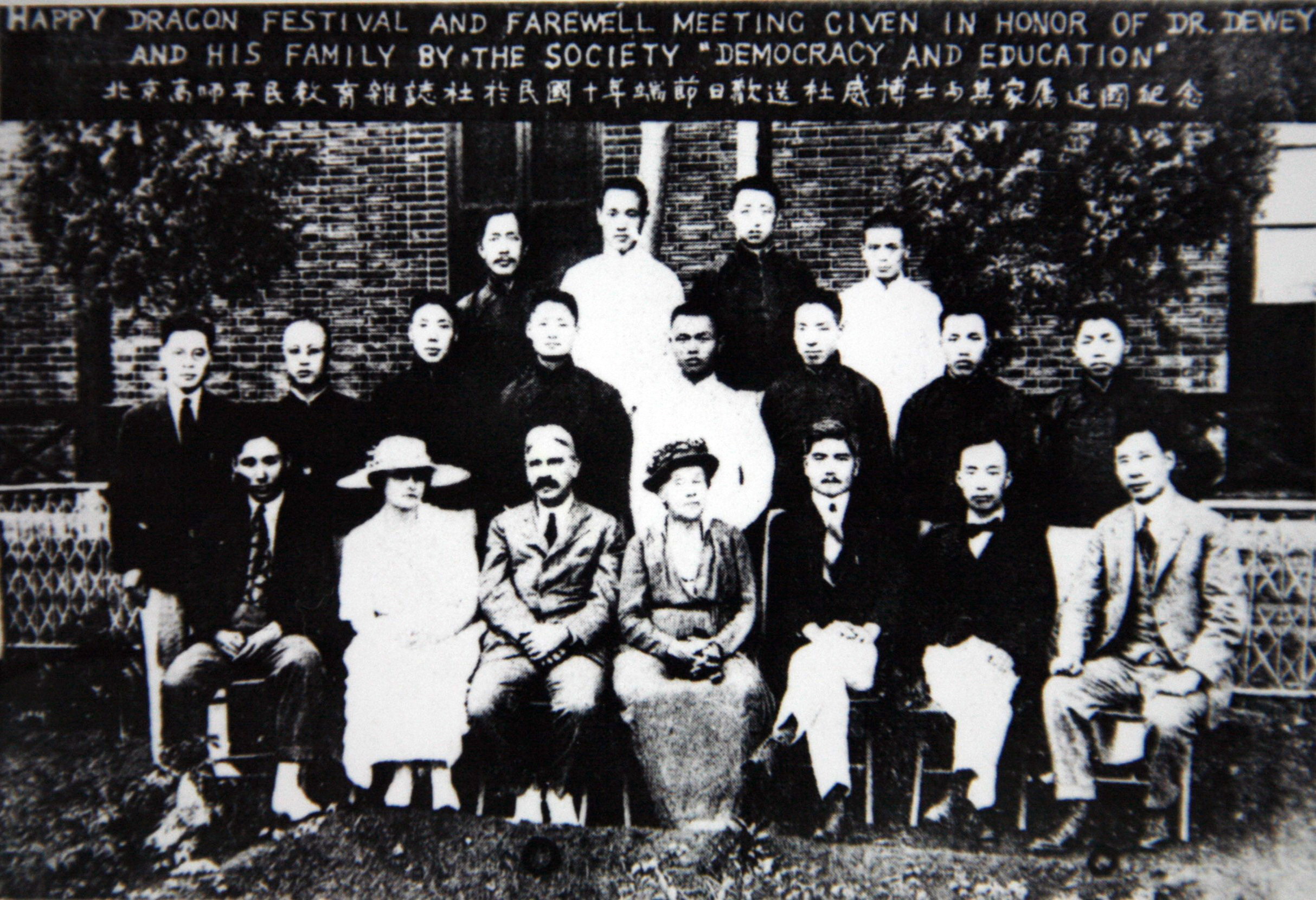

1921年北京高师平民教育社欢送杜威博士回国时合影

五、"潮流"中教育系科的制度选择争议

民国时期关于教育系科的制度选择争议,集中体现在高等师范学校向大学转型过程中面临的办学定位问题。当时教育界围绕中等教育师资培养模式展开激烈争论,焦点在于究竟采用日本式的独立高等师范体系,还是美国式的大学教育学院模式。各校采取了不同的转型路径:南京高等师范学校在1921年通过升格为东南大学,将教育专修科并入大学体系;武昌高等师范学校1923年升格为师范大学后,其教育专修科改为哲学教育系,但随后因校长石瑛与系主任余家菊关于系科存废的"石余之争"而停办;北京高等师范学校则通过设立教育研究科为升格师范大学做准备,该研究科既招收高师毕业生也接收大学肄业生,在学制上相当于大学三四年级。

1924年后,随着“高等师范学校”的消亡,教育系科全部转入大学体系,但新的争议随之产生:大学教育学院在继承高师传统的同时,面临着理论培养与实践训练如何平衡的问题,而新建立的师范大学则始终面临与普通大学定位区分的制度性困惑。20世纪30年代末至40年代,随着抗战爆发,教育系科的发展面临新的挑战。战时高校内迁,资源紧张,许多大学的教育学院被迫缩减规模或合并。然而教育学科在抗战期间反而呈现出新的活力。西南联大师范学院、国立西北师范学院等机构在艰苦条件下坚持办学,培养了大批教育人才。这一时期,教育系科的课程设置更加注重实用性与本土化,如增设战时教育、乡村教育等课程,反映了教育学科对社会现实的回应。

民国初年高等师范学校教育系科的创建与更易,是中国教育学科建制化进程中的重要篇章。从1915年到1922年,短短数年间,教育系科经历了从"德国式""日本式"到"美国式"的转变,课程制度从年级制、课程标准制发展为选科制,教育精神也从赫尔巴特学派转向杜威实用主义。这些变化不仅反映了中国教育学科对国际潮流的追随与选择,也展现了本土教育学者在制度创新上的努力。

(作者:张小丽,来源:《教育史研究》,2025年第1期,略有删改)