伴随着新文化运动的开展,平民教育的观念也在社会中发酵。北京高等师范学校(以下简称“北高师”)的平民教育社(以下简称“平教社”)即在此氛围中氤氲践行。它成立于1919年双十节之前,1924年下半年活动停止。在“五四”众多昙花一现的学生社团中,其维持时间并不短。于1919年3月成立,到1925年尚在活动的北京大学平民教育讲演团(以下简称“北大讲演团”),与高师平教社同时参与了五四时期的平民教育实践且几乎平分秋色,而如今的有关论述仅为北大讲演团所垄断。已有研究中,直接对高师平教社进行论述的有张允侯先生上世纪60年代的《五四时期的北京师大平民教育社》,主要介绍社团刊物内容及其反映思想的前后变化,但囿于时代因素,不能十分全面深入。另有杨彩丹女士2011年发表的《北京高师平民教育社述论》,力图从缘起与活动、历史作用、历史局限性等几方面对平教社进行整体研究,因篇幅所限,所涉问题亦有可细致探讨处。

1919年4月,高师学生创办了平民学校。学校一直坚持到抗战爆发,是创办最早、坚持时间最长、培养学生最多的平民学校。图为平民学校全体集会。

从表面看,北高师以教育闻名、立身,以擅教为长,开展平民教育运动当有得天独厚的条件。但高师平教社先于北大讲演团走向失败,且长期为研究者忽视。显然,后者维持时间稍长不是根本原因。本文不同于以上二文,希望始终以社团特性为立足点,交互考察社团生存发展的内外环境,稍兼与北大讲演团比较,以探究高师平教社作为学生社团参与平民教育实践的脉络与得失。

一、社团风云:内部因素

社团的性质、宗旨、刊物、活动、成员、经费等因素会对社团走向起重要作用。从这几方面考察北高师平教社,可窥其立身根基与一时面貌。

(一)成立

从性质看,北高师平教社属同人团体,社员多为本校学生。成立宗旨据称为“研究宣传及实施平民教育”,但应为日后表述。其刊物《平民教育》首期《发刊词》言:“平民政治之目的求人人都得幸福。平民教育目的求人人都知道怎样才是真幸福,兼明白求幸福的法子。所以我们要谈的平民教育,不限在学校范围里,社会上种种事情都是教育的材料,可以提举,可以批评,说之不离了平民者便是。这是我们的宗旨。”这几句话说得较为笼统与模糊,作为一个社团的宗旨显得面目不清,更像是凝聚社员的共同心愿。

但这几句话凸显了北高师平教社成立的两点初衷。其一是希望借平民教育为共和国发展奠定基础。《发刊词》载社团对平民教育的认识:“不先有了平民教育,那能行平民政治?那能使用平民政治的工具?就说我们中华民国罢,挂了八年平民政治的招牌,那平民政治的工具还不会使呢。所以我们要来细谈根本改造的教育,不愿去高论‘空中楼阁’的政治。”可见在当时浓厚的社会氛围中,以教育为径踏平社会教育的不平,进而消灭社会的不平等、保证共和国体不被动摇的观念,为很多学生接受。其二是希望借平民教育唤起公民自觉,唤醒民众。北高师平教社早期对平民教育抱有相当的期待,如“平民教育的真精神,就是想求得这样的真正平等和真正自由”;“共和国的真精神,就是在人人都有独立的人格,人人都有平等的思想……教国民人人都有独立人格的与平等思想的教育,就叫作平民教育”。以上两点前者重国,后者重民,但内在一致地体现出国与民的辩证关系。这与当时社会的普遍舆论一致,新文化运动呼唤个人,希求人人有独立人格,做新社会的新公民。只有民众的公民意识得以苏醒,方能于社会有益,为共和社会奠基,这正如平教社的愿景:“平民教育,实在是共和国家的基础。愿我国民快快觉悟,从速向平民主义方面进行,好造成一个真正的共和国家,大家同享共和的幸福。”

在生发于平民教育的氛围之外,平教社的成立还有两个特点。一为社团成立与来华讲演的杜威有关。这一点在《发刊词》中并未指出,日后则被反复提及,如社员述:“本社成立于民国八年双十节以前,恰当杜威博士来华之后。至本社之所以成立,直可谓由于受杜威学说之影响和感动”;“民国八年杜威博士来华讲演,同人因鉴于中国教育之不良,急待改善,乃组织平民教育社”。从前文所提宗旨看,平教社领导人物并无鲜明主张,亦无专门指导教师,对社团影响较大的反属一批来华讲演的外国教育家,如当时在平教社演讲的杜威、孟禄等,社团还为他们出过专号。甚至《平民教育》杂志的英文名(Democracy and Education)也来自杜威的专著。其次是成立之初,平教社对社团定位与发展的设想并不清楚完整。如在具体实践上,同一时期的北大讲演团对社团如何运作、如何扩大社会影响有较清晰的认识与自觉:“盖闻教育之大别有二:一曰以人就学之教育,学校教育是也;一曰以学就人之教育,露天演讲、刊发出版物是也。……顾以吾国平民识字者少,能阅印刷品出版物者只限于少数人,欲期教育之普及与平等,自非从事演讲不为功”,故“以教育普及与平等为目的,以露天讲演为方法。”而北高师平教社自始至终都以刊物为社团活动中心。虽然后来也成立了讲演部,但时间晚且别开一面。这一点将在后文论述。

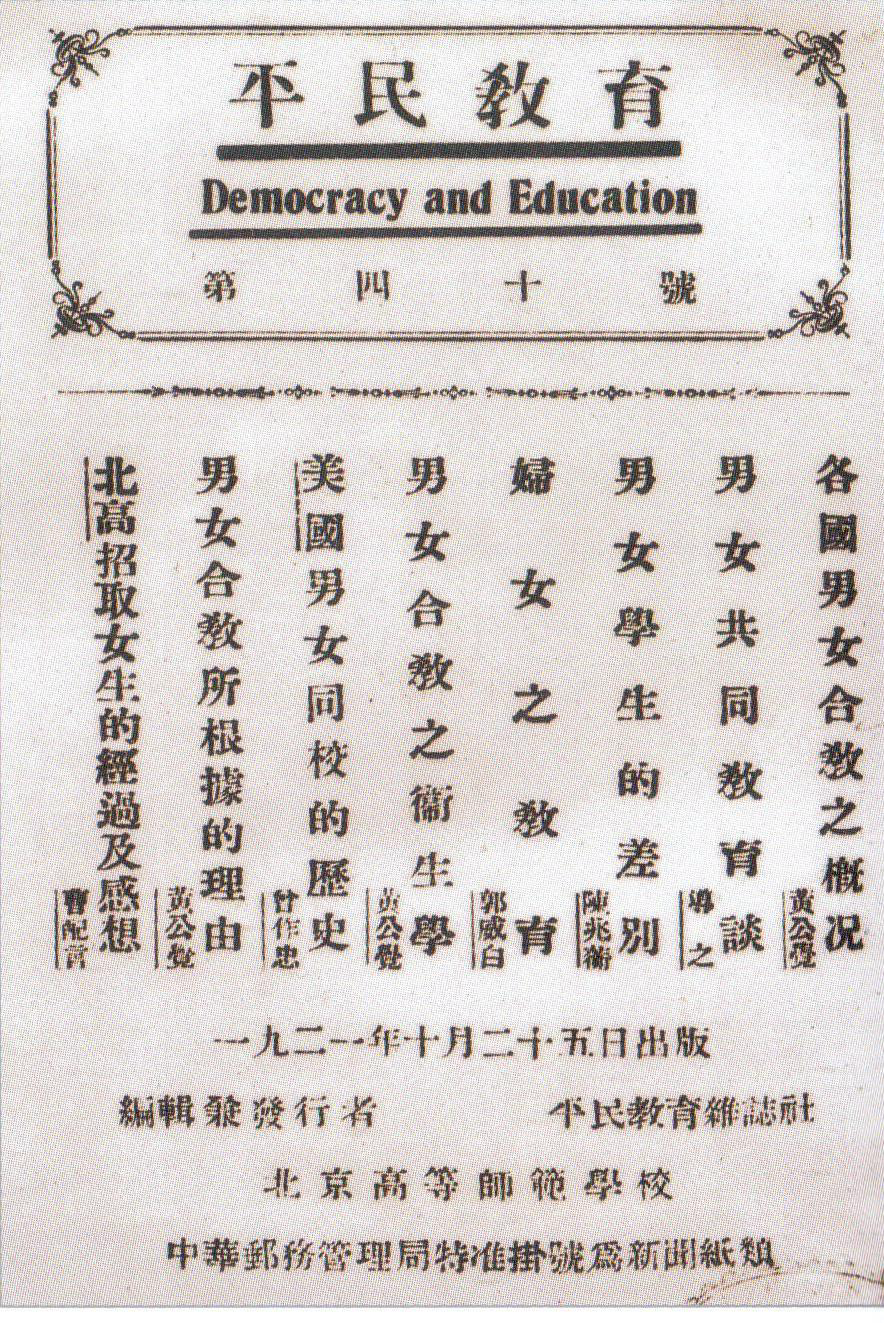

1919年10月,北高师部分教职员和学生共同发起成立了平民教育社。图为社刊《平民教育》。

(二)活动

社团成立之初的面貌某种程度上是其未来发展的预示,而此后活动也同样潜藏着机遇与挑战。下面从社团主要活动形式、人员构成、经费来源三方面考察平教社的活动。

刊物是反映一个社团面貌的重要载体,况且北高师平教社的活动很大程度上都仰赖刊物。以《平民教育》在1920年暑假之后的改版为界,平教社可分前后两个时期。前期刊物为周刊,自1919年10月10日首期始,至1920年5月8日止,共二十三期,常设栏目有:论评、新文艺、译述、杂感、通信、笔记等。这一时期,杂志面貌不甚清晰,刊物为单张,容量小;且限于学生办报,内容多与学生文艺、国事时事有关,故整体与其它学生刊物的区别度不大,举第4期(1919年11月1日)目录即可察知:

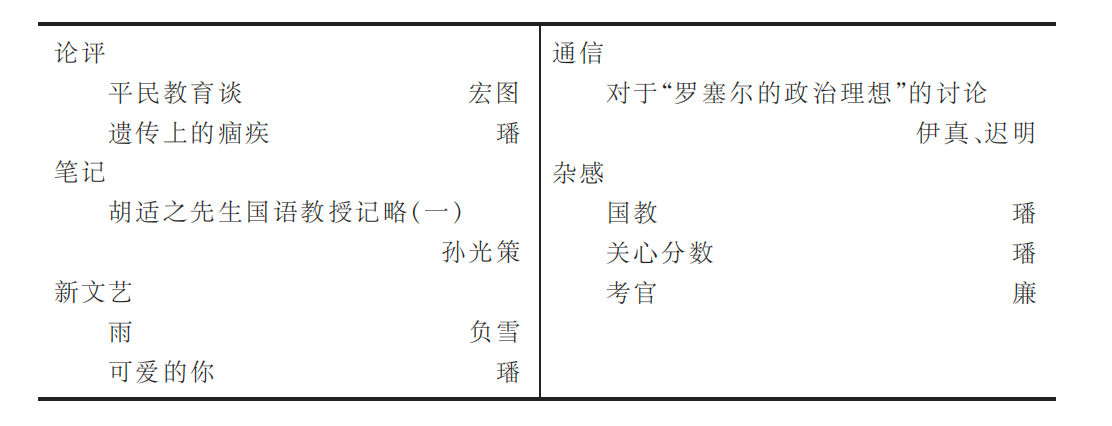

由这期目录可见,平教社早期刊物的功能与定位并不分明,与“五四”前后诸种学生刊物一样,希望借助新文艺、新教育来改良社会。且稿件来源不是很广,常有一人发表多篇情况,如以上所举第四期,署名为“璠”的文章有四篇,几占全刊一半。1920年秋季学期,北高师“教育与社会杂志社”并入平教社,刊物面貌从此改变。因社团人力增加,自24期始原刊改单张为一册,成为半月刊。首先,杂志容量扩充,文章篇幅增加。但变化最大的是杂志内容,原23期基本仍在新文化运动的氛围中宣传教育救国论,并无特别。24期之后则转向对教育内部的研究与宣传。同举几期目录即可察见:

改版后的《平民教育》杂志,去掉了原来“新文艺”“杂感”等栏目,主体只保留原属“论评”的部分,力在深入探讨教育细节。此时,社团不再希望借助改良教育来改良社会,而逐渐倾向于改良教育本身。这样,刊物确实起到对教育(已非最初的“平民教育”)进行“研究”的作用,但“宣传”功效已然减弱。显然,“夏令学校的重要及希望”“小学校中矫正身体之必要”这样的问题很难吸引普通平民,甚至是普通学生。故改版后,《平民教育》“向内”的性质逐渐增强。杂志的读者虽未减少,但读者圈子越来越小,教育系统内的教职员工与师范院校师生是其主要阅读对象。

若刊物是一个组织的外在标志,社团成员在某种程度上即是一个社团赖以持续发展的核心。因为几乎所有学生社团都要面临这种情况:学生毕业、社团换届、成员新入将给社团人事带来变动。而北高师平教社除自然换届外,还有两次较大的成员调整:1920年暑假和1922年5月,北高师另外两个学生组织“教育与社会杂志社”“实际教育研究社”先后并入平教社。合并原因在于两社因学生毕业导致社员流失,既而使社团“经济的来源”(即会费)、“文字的责任”(即稿件)均受重大影响。两次社团合并使《平民教育》刊物的形式与内容发生改变,社团发展偏离了原来的轨道。此外,社团核心领导力也并不十分强。平教社首届成员四人:刘建阳、徐名鸿、张鸿图、刘瑛,其事迹多难以查证,亦为公众所遗忘。

此外,社团活动经费对社团也至关重要,有时即为使社团终止活动的直接原因。平教社经费由学校划拨,兼社团自筹:“本社经济,主要的是由学校每月给予津贴四十元,此外就靠发卖杂志的收入。但遇款项不接济时,尚可由社员分摊担负;再不足时,并得向本校职教员募捐。”1923年底《平民教育》71期封底内页的《特别启事》提到,社团因经费问题停刊两周且常与印刷局产生纠葛,实已难以为继。第72、73期合刊(1924年6月)又重申了这两个问题,且距上期出版已逾半年。造成经费紧张的原因可能是社团的日益扩张:社刊印刷成本增加、社员增加、因增设讲演部和购置书报等开支增加。平教社虽称在经费不足时会向社员分摊或在校募捐,但不见他们践行此法解决经费问题的记录。而他们始终保持着杂志的独立,坚持宣称“本杂志经费除由本校教职员认捐学校津贴外概由本社社员负担概不在外募捐”。杂志于第72、73期合刊时向读者允诺今后会就刊物愆期问题进行整顿,但终难续后文。平教社因款项不足而直接停刊,而又因以刊物为中心,故社团活动亦告终止。

(三)影响

一个社团的社会影响越大,越为公众需要,其维系时间当越长。从这个角度也可考察平教社何以走向没落。到1923年,《平民教育》订阅、代派、交换和赠阅的处所有:

国内:京兆、河南、山西、直隶、江西、湖北、浙江、湖南、山东、吉林、黑龙江、奉天、安徽、江苏、广西、云南、贵州、四川、福建、陕西

国外:日本、美国、新加坡、菲律宾、墨西哥

单从区域看,平教社刊物传播范围很广。据姚以齐总结,平教社杂志印量1至23期为每期3000份,此后为1500份(特号或会加印,如《孟禄特号》为5000份),且每次出版不久即告售罄。但如前文所述,北高师平教社的影响主要在全国各地中小学校,不能达普通社会,刊物亦是。

刊物与讲演有不同的传播效果。相对于办学校、杂志,讲演在性质上更为向外,更容易接触“平民”,而平教社1921年10月成立的讲演部仍不能有此种效果,这与其由谁讲、讲给谁、讲什么和怎么讲等问题有关,在此可稍与北大讲演团对比。北大主要由讲演团成员讲,以学生为主体,面向社会大众;北高师则“聘请教育界名人讲演”,包括本校教员,听众为“本社社员及同学”“全国中小学教员及有志研究教育者”。在内容与形式上,北大讲演团以学生走上街头、走向农村方式进行,演讲题目多和时事政治、生活常识、破除迷信等相关,如1920年在城市和农村的两组报告题目分别为:《国民外交》《什么可以为人?》《科学可以破除迷信》;《北大平民夜校与七里庄国民学校的比较》《女子应当和男子同样的读书》《缠足的害处》《平民教育的重要》《为什么要读书?》《人生与工作》《同业联合与儿童教育》。北高师讲演主题则多与教育相关,如“新法考试”“随从孟禄博士调查教育的状况与感想”“教育上社会的运动”等,即如杜威在北高师讲演听者众多,其影响也不能达社会上普遍未受教育的平民,因为平教社讲演都带有“公开学术讲演”性质,常设在固定场所。举《平民教育》杂志所刊杜威以“教育哲学”为总题的系列讲演即可见一斑:

《预备,开展,及训练》(29号)《形成,复现回顾及改造》(30号)《教育上之平民主义》(31号)《教育上之平民主义(续)》(32号)《教育上之平民主义(二)》(33号)《教育之目的一自然发展》(35号)

北大讲演团讲演场所多不固定且多在室外,容易受假期、天气、节令、政策等影响,因南方同学方言重很难聚拢听众,讲演团甚而鼓励“本校同学中善操京语者都来讲演”。在固定场所办学术讲演、以办杂志为主的平教社很大程度上都可规避上述问题,每次组织讲演都听众众多,以教育界人士为大部,最多可达一千余人。但也难免有所失落,其得即为其失。

平民教育社设有讲演部,专门约请当时的名流和学者到社内进行专题讲演。图为1921年北京高师平民教育社欢送杜威博士及其家属回国时合影。

二、时代际会:外部因素

(一)校园气质与学校传统

一所学校的功能定位、校长气质、校园氛围、学生志业等,会在很大程度上影响学生、社团、学校的时代选择。北高师平教社的发展,即是一例。

平教社活动前期,北高师校长为陈宝泉先生。据北高师毕业生张作人回忆,陈先生“是忠厚长者,道德修养很高。……表面上看,他没有什么主张,但是他这个人不是很随便的。……平时很忠厚,深受同学敬仰。……有一个报纸上讲他这个校长没有学问,庸庸碌碌,无所作为。……他以身作则,平时对学生的一举一动都很注意。”他对学生的叮嘱是:“你们将来出去做老师,要晓得做老师是不容易的,一举一动都要为人师表。”尽管看起来“没有什么主张”,但“五四”时期他未阻止学生运动,“五四”发生后还积极营救被捕学生,在学生释放当日亲到校门口迎接。据称,“陈荩民被营救出狱之后,老校长陈宝泉先生为防止他再次被传讯或被捕,建议他将原来的名字宏勋改为荩民。”可见陈宝泉作为校长,平和温厚而周祥端正。而在其治下,北高师也浸润着这种品格。

我们还可举几例观北高师之风气品格。首先可看其学生在五四运动中的表现。1919年5月4日的学生示威游行,北高师是重要参与者,参与学生约925人,仅次于北大与中国大学(两校学生远多于北高师),被捕者8人,仅次于北大20人。北高师同学最早到达天安门广场,整个游行队伍前面代表“北京学界”所拟的挽联亦由北高师一个范姓同学所撰。五四运动次日,各校代表齐聚北大开会,北大代表急迫地主张罢课或与北大被捕学生最多有关,但更可见一校学生性格:“许多代表都因感情的关系主张即日罢课(甚至于有已经罢课了的),以要求政府释放被捕同学。当时北京大学学生代表主张罢课更急,而主张不罢课的实在只有北京高等师范的代表。”而北高师代表所持不罢课的理由为:“(1)大家应该尊重被捕同学的牺牲精神,继续奋斗,不应该专从营救同学着想而放弃了原来所抱的目的;就是说:大家应该跟着被捕的同学一同去牺牲,不应该只是希望被捕的同学早点出狱来跟着我们快活;(2)就事实方面说起来,罢课以后,大家不容易集会,团结精神更加无法保持。”

这两条主张看起来并无可指摘处,尤其是第二条,实为想到其他代表所不能想。但它们并未得到其他代表支持,以罢课形式声援被捕同学的议案仍以高票通过。在匡互生看来,“他们的被捕固然出于偶然,但一入警厅以后,有因狱中生活较苦而怨及在外的同学营救的不力的。这时候,我才觉得高师代表所倡大家不应该只是营救同学之说未免调子唱得太高了!”被捕同学抱怨虽在情理之中,却见他们彼时并未做好为学生运动吃苦的准备。相比之下,北高师的提议较为理性。尽管当日罢课决议得以通过,北高师最终也未罢课,由《晨报》报道可以佐证:“昨日各校之罢课,各专门以上学校以其同学爱国之故,竟被拘留,群情异常愤激。……各校均全体罢课,惟高等师范学校,恐因罢课同学不易招集,故仍照常上课,但下午亦共其他学校取同一行动,停止上课矣。”由此可见北高师个性质朴平实之一端。

北京高等师范学校学生在西山大觉寺附近开办乡村识字班

再看北高师的政治空气。据北高师学生杨明轩日后回忆,当时由于蔡元培先生任校长及俄国革命胜利对中国的影响,北大师生颇有“过问政治,关心国事”的兴趣,“北京大学的这种政治上的活跃,给予北京其他高等学校以强烈影响,改变了原来的政治空气淡薄的现象。当时的北京高等师范就在北京大学的影响下成立了一些学术团体。”平民教育社虽不在这些学术团体之列,但北高师部分同学因“那时受李大钊、陈独秀的影响,我们经常阅读《新青年》,上街去讲演,反对日本帝国主义……”目前为人公认的是,北京大学是五四时期新思想、新文化的集散地,北高师同学会间接地受些北大师生的影响,正因本校教授直接给学生带来的政治与思想影响较少。而学校对学校的影响总归有限,以培养教师为己任的北高师较为传统,其社团也大多保守。

此外,一校学生社团活跃与否,还与其招生考试、日常学习和管理制度有关。如前文所述,北大荟萃诸多一流教授,相比之下,北高师教授名气稍弱,“学校知名的教授不太多,但是能愉快胜任高等师范的教授”。文中提到博物部主任陈映璜、国文部主任章厥生、英语部主任王烈(后为何炳松)、史地部主任王桐龄等大多兢兢业业地在职分内教学,名声远不敌北大《新青年》阵营中麇集之人。且北高师课程多为学生日后从事教育工作而设,专门性较强。据北高师学生周谷城回忆,“北高师的体制,共设有六个部:国文部、英语部、历史地理部、数学部、物理化学部、博物部。此外还有个体育专修科……教育专修科……”且高师考试严格,“除了入学考试以外,每学期的考试也很严格,凡是不及格的,都要公布出来,某人某门差几分”。因而学生课业繁重且偏重实用科目。“关于学生的学习情况,当时外边有个传说,说:‘北大的文科比较好,高师的理化比较好’。数、理、化高师确实是有功夫的。所谓有功夫,是对学生管得严,学生学得扎实,循规蹈矩,勤学守规,爱学问,所以数、理、化、生物很好。”而要扩大社会影响,学习文科的同学当更为有力,因其握有“笔杆子”,可直接对社会舆论进行干预。

正如学生所述,高师的严格要求“对于培养一个中学教师,万无一失,让你服服贴贴。但是,对于发扬个性,培养人才,一点好处也没有”。故当时高师的学生活动呈现如此面貌:“学生中学习气氛是很浓厚的。学生中开展学术活动,有一个很好的制度,就是各部都有学会组织,如国文学会、英文学会、博物学会、数理学会、地理学会等,学生自愿参加。”即北高师社团多带学习与研究性质。平民教育社虽在初期充溢着教育救国的社会责任感,而后期慢慢转向,逐渐与实际的社会运动相脱离,以单一的教育学理研究为主。从另一角度看,社会服务意识与实践有所弱化后,后期的平教社专攻一隅,自我定位愈加清晰,刊物面貌也有了更高的辨识度,这是一个社团走向成熟的表现。只是社团发展到此时,已没有良好的内外环境使其维持时间更长。

平民学校体操表演

如前文所说,社员对社团发展起关键作用。因而可从熏陶于北高师氛围的社团社员流向来看社团的发展伏线。平民教育社众多社员的生平事迹已无从考证,但可从北高师毕业生的人生走向来观察与推知平教社社员的普遍选择。从招生看,北高师的生源多为各省考取官费与自主投靠的学生,他们无需缴纳学费,但毕业后有规定服务期,需回乡或至他省从事教学相关工作。据楚图南先生回忆,当时北高师有许多“靠本省官费过活的穷学生”,他自己“一九二三年在高师的学业结束后,分配到安徽阜阳任教一年(类似于现在毕业前的教学实习),一九二四年,在高师毕业,按当时惯例,各省官费生都回原籍,故回到云南昆明,任教于云南省立一中、省立女中、私立成德中学等学校”。因北高师有硬性毕业规定,很多人在毕业后投身教育事业。

学校制度外,将教育作为人生志业也是众多北高师学生的自发选择。楚图南先生说:“当时五四运动中风云一时的人物,不一定都沿着五四运动所指明的道路走到底。”如北高师学生匡互生,尽管在五四运动中出尽风头,但毕业后先是执教于长沙一所小学,后创办立达学园并一直从事教育工作。此外,毕业后进入教育领域也是当时大多北高师学生的自我认同与社会认同。同是高师毕业生的张作人日后回忆:“北京高师有很好的作风。就是学生很勤俭、刻苦,勤勤恳恳地读书,大家都想,自己将来是要做老师的,首先要严格要求自己,因此都很注意自己的言行、仪表,也很守规矩。我们出去时都穿校服,佩戴校徽,街上的行人看到是高师的学生,大家都很尊敬。高师的校风好是有光荣传统的。”可见社会视北高师学生为未来教师,学生们在一定程度上也以此要求和认识自己。学生们积极投身教育事业,既因个人信仰,也有校园氛围长期浸润的缘故,这是师范类学校的特殊之处。当岁月流逝,从女高师毕业的程俊英不免坦率地感慨道,当时她和她的一些同学“不进国民党,也不去延安革命,清高思想在作怪,只想在教育界混一口饭吃”。

因而回头再看北高师平教社可考证的主导社员,如常道直、常乃德、汤茂如等,一生轨迹多难与教育分离。常道直终生从事教育与教育研究工作,常乃德在执教数年后从事党报编辑工作,而汤茂如则与晏阳初一起,开始了更为广阔的平民教育实践。

(二)时代选择与时代裂变

如钱理群所述:“我们必须长期面对这样的现实:在建立健全的现代民主政治体制之前,青年学生的干预政治,发挥其先锋与桥梁的作用,是不可避免的;同时也必然要付出相应的代价。而且不只是‘牺牲学业’;学生干预政治是一种青春政治,本身即会产生许多严重的问题。”但在复杂的国家形势下,学生一旦投身政治,就很难再回到图书馆。北大学生在“五四”之后走向分化,不少讲演团成员成为中共早期党员,讲演团也在趋向现实政治的路上越行越远。而北高师平教社似从政治干预走向了学业的回归,两个社团走向异路。新文化运动时期,北高师毕业生的声名整体上不敌北大毕业生,但他们用自己的方式参与了新文化运动。

五四时期,包括北高师平教社和北大讲演团在内的学生组织除自身分化外,也始终遭受外部质疑。质疑一方面源于新文化运动的“长者”“导师”,如蔡元培、胡适、鲁迅等诸先生对学生投身政治所持的犹疑态度,另一方面则源于民众。北大讲演团曾作一民意测量,第九问是“你对于目前学生运动有何意见”,统计显示反对者众。1927年后,我们还可看到,政治形势的转变给学生社团带来了很大冲击:“一九二七年,张作霖绞杀了李大钊,学生运动受到了影响,学校把功课搞得很紧。”一方面是社会质疑、政治高压,另一方面是社团内部存在种种问题,处于严峻形势下的学生社团面临重重阻力,发展环境较为恶劣。

北高师平教社,即在这种内外交困的扼杀下渐渐走向穷途。北大讲演团虽可维持一时,终究也无法摆脱这种厄运,因为他们在“五四”后很快就迎来了更令人无法抗拒和预言的社会形势的急剧变化。“五四”时期学生运动的高涨很快黯淡下来,军阀混战党派竞争成为新的社会形势。北高师在时代洪流中,秉持着为国家奠定教育基础的独特救国信念,与其他学校走上了不同的道路。尽管其心也赤,奈何时局不端。北大讲演团尽管日益壮大,也不能延续多时。在学生的教育救国实践失败之后,我们看到新的平民教育大幕开启,社会团体和政党组织成为接替学生的两大力量,逐渐进入了历史视野。一方面,以晏阳初积极推动的中华平民教育促进会因有更清晰完善的宗旨策略、组织架构、社会支持,在更广阔的中华大地得以开展,也取得更大的社会影响。另一方面,各党派出于政治需要,也纷纷开展平民教育运动。而无论是短暂炽热、“处江湖之远”的北高师平教社,还是绵延一时、“居庙堂之高”的北大讲演团,最终都退出了历史舞台。

(来源:《云梦学刊》,作者:赵陕君,北京大学中文系研究生,略有删改)