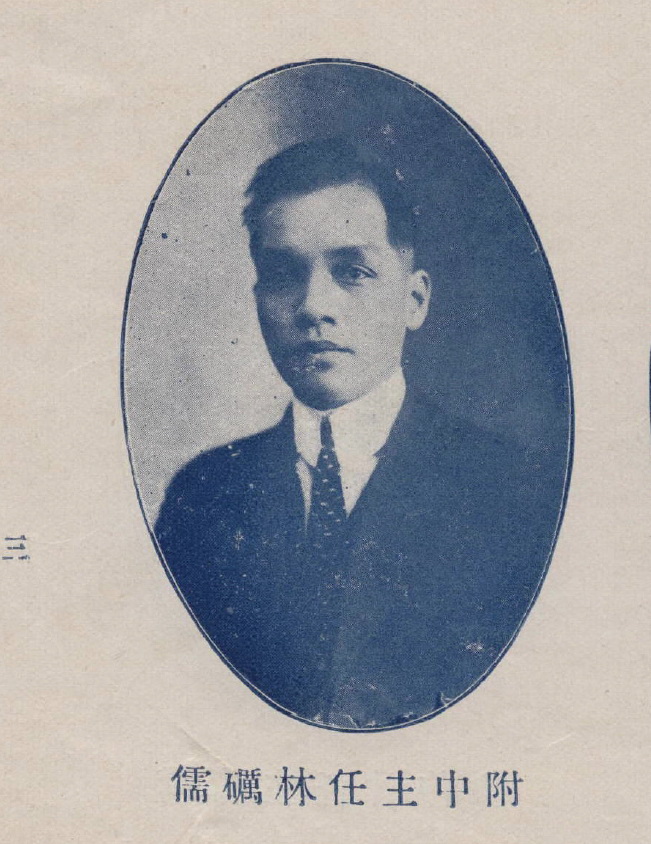

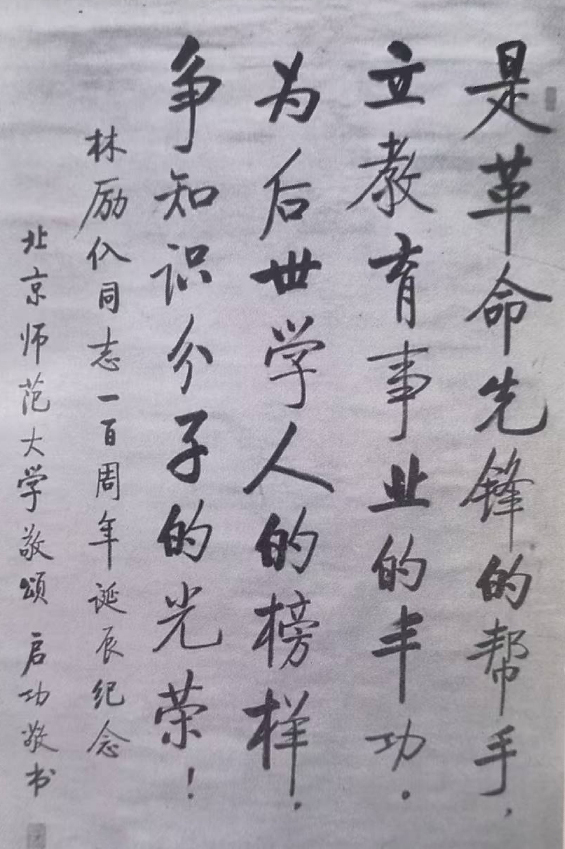

林砺儒(1889—1977),1919年到北京师范大学任教,1922—1930年兼任师大附属中学主任。1931年后,先后执教于中山大学、厦门大学等院校。新中国成立后,历任教育部中等教育司司长、北京师范大学校长、教育部副部长。林砺儒是中国现代教育事业的重要开拓者之一,他倡导并实施的“全人格教育”理念,至今仍对我国基础教育改革和人才培养具有启示作用。他长期致力于师范教育,曾在多所师范院校任教,是华南师范大学的创校校长,其师范教育思想和实践始终贯穿着人民的立场。著名书画大家启功先生用“是革命先锋的帮手,立教育事业的丰功,为后世学人的榜样,争知识分子的光荣”,全面地刻画了他的教育家风范。

林砺儒附中主任

“全人格教育”的改革先驱。林砺儒是改革型教育家,他敢为人先,开拓创新,是“全人格教育”的早期倡导者和大力践行者。在他就任北京师大附中主任的近10年时间里,附中不以分数、专才为追求,致力于学生的全人格发展。他指出:“我认定理想的中等教育,是全人格的教育,决非何种职业之准备。” “譬如一株树要它十分发育,就要让它的根四面八方蔓延。若堵住几向,单让一向给它伸张,就不能完全发育”。在他的主持下,师大附中不拘成规,在办学中大胆探索。学校“一切规章制度、课程、教材都是自己草拟,自己试行,自己修订”,成为全国中学教育的开路先锋。在课程设置上,学校重视给学生以系统的科学知识,如数学科开设解析几何、微积分初步;物理科开设初等力学、电磁学;化学科开设分析几何等。学校课外活动丰富多彩,成立了各种学科小组和文艺社团,充分发展学生的兴趣爱好和特长。体育活动全校普及,每天有课间操,每周有体育课,定期举办运动会。附中学生不以分数高低论英雄,当时一般学生的成绩是70多分,优秀学生是80多分,几乎没有人刻意追求满分,而是将剩余的精力投入学习新的知识和感兴趣的领域。在教师聘用上,林砺儒不拘泥于声望和资历,多用思想进步、学识丰富、教学技艺高超的教师,如傅钟孙、董鲁安、黄敬思、张鸿来、夏宇众等。1923年,石评梅刚毕业就被林砺儒选聘担任附中女子部主任,还兼体育教员、国文教员,这在老成持重的人士看来,是十分冒险的。事实证明,林砺儒的选择是正确的,石评梅在附中教育成绩卓著,她采取理智指导、真情感化的办法,使学生心悦诚服。林砺儒对此曾解释道:“石女士的教国文,并不是因为没人教而叫她教,实在因为教育界中百分之九十九个半人是主张如此的。主张一人只能教一种专门功课,尤其是体育教员,觉得体操教员不必会写字。现在我要使他们知道一下。”北京师大附中这一时期培养的学生,很多后来成为各个领域的杰出人才。中国航天事业奠基人、“两弹一星”元勋钱学森1923年到1929年在北京师大附中读书,谈起母校和授课老师,他念念不忘。他回忆说:“20年代的北京师大附中有个特别优良的学习环境,我就是在那里度过了6年,这是我一辈子忘不了的6年。”谈及林砺儒先生,他深情地表示:“林砺儒先生是我尊敬的老师,我非常感激他自己和他所主持的北京师范大学附属中学给我的教育,这是我一辈子也忘不了的。” 在林砺儒的带领和全校师生的共同努力下,附中很快成为办学水平全国一流的中学,“全人格教育”也因北京师大附中的实施成效而辐射甚广。今天的北京师范大学附属中学,仍坚持“全人格、高素质”的育人目标,并建有“砺儒楼”,以此来纪念这位为学校赋予教育生命和办学特色的老校长。

1926年,钱学森在国立北京师范大学附属中学校读书时留影

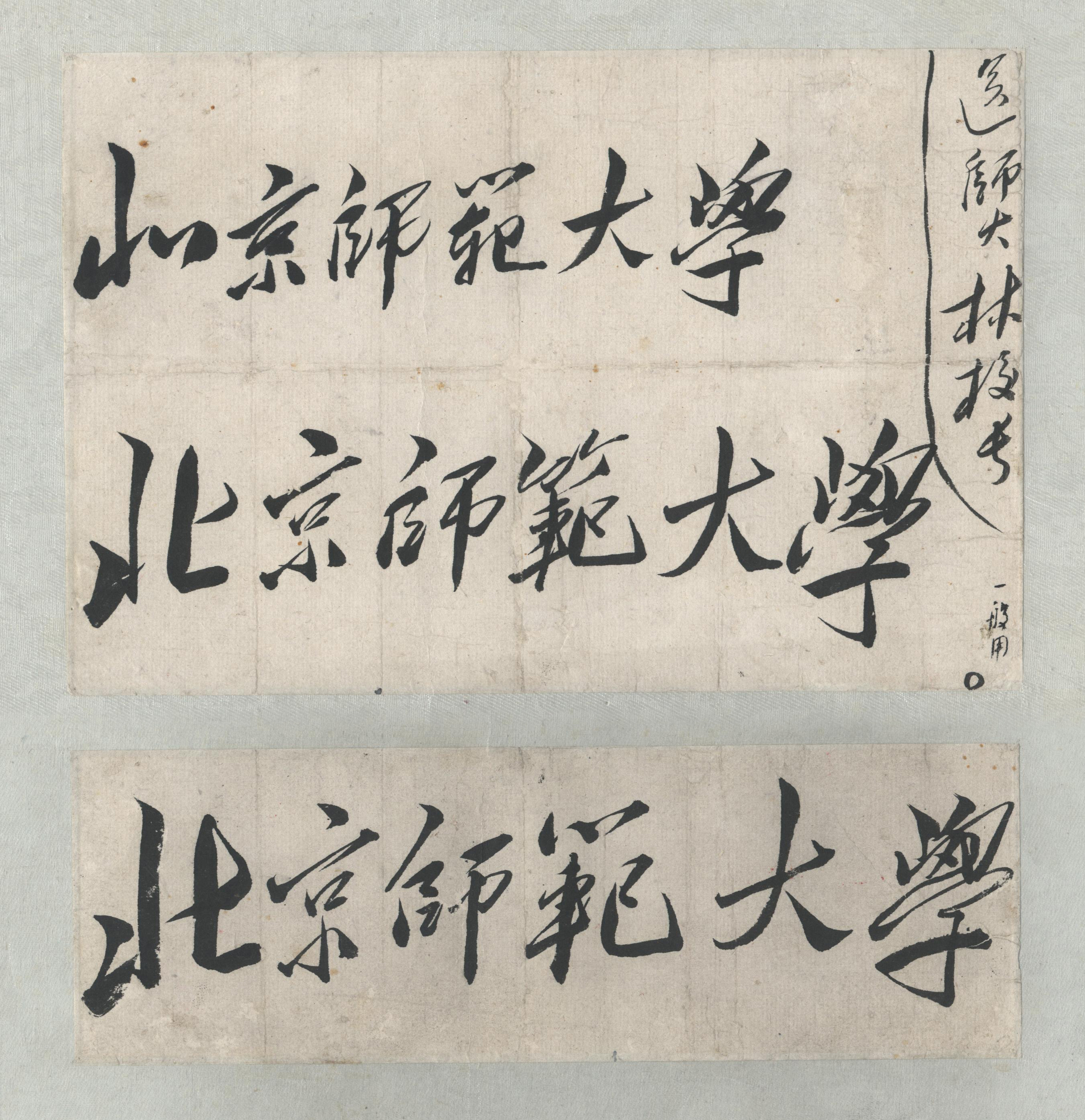

师范教育的人民立场。林砺儒从事师范教育的研究与实践长达30余年,关于师范教育的重要性,他高度认同“国民教育本源”观,强调“要把教育事业建设好,决定性的关键是教师”,“师范教育不成功,整个教育也都不会成功”。民国时期,师范教育是否自成体系,师范教育机构是否独立设置,是一个聚讼纷纭的话题。对此,他主张师范教育的独立论,认为师范教育的独立应表现为训练方针和方法的独立、教育行政的独立,以及师资训练机关的独立设置。新中国成立后,他成为“独立设置师范大学、师范学院是不可动摇的政策”的力行者。林砺儒一生追求进步,坚持教育为国家服务,为国民服务。新中国成立后,改造旧教育,建设新教育,办人民的教育成为一个重大的时代命题。1950年2月,中央教育部任命林砺儒为北京师范大学校长。为办好北京师范大学,毛泽东主席特邀林砺儒到中南海,听取他关于师大的历史、现状及未来发展计划等情况的汇报,指示“今后北京师范大学应当加快发展,培养更多的合格教师,中央教育行政部门则要为北京师范大学的发展提供有利条件,使其在各方面为全国高等师范院校起到示范作用”。如何办好人民的师范大学?林砺儒的回答是:“政治、教育与学术合一。这个一以贯之的‘一’是什么?是为人民服务。” 北京师范大学的学生更要有学术的志向,“要精通学术,赶上学术的最前线,才配作人民的中学教师”。他主持修订完成的《北京师范大学暂行规程》,成为北京师范大学这一时期改造的基本依据和治校指南。1950年8月,林砺儒校长代表北京师范大学请毛泽东主席为学校题写校名,毛主席对此非常慎重,共书写了三行供学校择选,体现了对北师大办学的高度肯定和高度期望。毛体字的校名北京师范大学一直使用至今。林砺儒离开北京师范大学校长岗位到教育部任职后,仍关心着北京师范大学的建设和发展。20世纪60年代,他撰写了《北京师范大学校史拾穗》一文,文中期望北京师范大学“把培养新中学师资的理想,转化为现实的高等师范教育方案”。

1950年9月,毛泽东主席为学校题写的校名。

品高学厚、业勤艺精的教师职业追求。林砺儒认为教师关系国家兴衰,是“为国家发展生命的”,应受到社会的尊重,并享有相应的待遇。理想的教师“须有为有守,是入世的,有积极的服务心,浓厚的社会性”,要无愧于“人民教师”的光荣称号。教师要有高度的政治素养和丰厚的学养,不能“成为一个庸俗的教书匠”,要爱生善教。“我们的立场必须正确而坚定,我们的学识必须是淹博而湛深,我们对学生必须热爱而真挚,我们的教法必须是鬼斧神工。”长期以来,包括政府官员和社会公众,都对教师有着很高的要求,教师的生活清贫状况却难有根本的改观,林砺儒一生都为教师们呼吁和争取。上世纪20年代,他发文呼吁社会注意教师的待遇问题。上世纪30年代,对于师范生毕业后集中于大都市,不愿意到乡村服务的现象,林砺儒表示了理解和同情,主张教育行政机关应该负起法律和道义上的责任去救济师范生,“要给教师们以为善的生活条件,不可空口拿一顶道德的大帽子给他们戴上!” 新中国成立后,他坚持提高教师地位,“不提高人民教师的地位,就谈不上任何文化……应当把我国人民教师提高到从未有过的,连资产阶级社会里没有也不可能有的崇高的地位”。林砺儒一生从教,无论是作为教师、校长还是教育部领导,都兢兢业业、勤勤恳恳。上世纪40年代,他在桂林师范学校任教,由于学校初建,教室与师生宿舍相距较远,年过半百的林砺儒不辞辛苦,天天拄着拐杖与学生一道来回奔走,不论刮风下雨、严寒酷暑,从未迟到过。他授课技艺高超,上下课时间把握精准,“讲课时旁征博引,深入浅出,往往使听者有茅塞顿开之感”。在担任北京师范大学校长期间,林砺儒尽管行政事务繁忙,依然坚持讲授“中国近代教育史”和“中等教育研究”等课程。顾明远先生有这样一段回忆:“林砺儒先生是我的老师。解放初期我在北师大教育系学习,他是我们的校长,并给我们讲中等教育的课程。他讲的内容已经不能具体记得了,但他的严肃而慈祥的音容至今难忘,尤其是他对教育事业的忠诚的精神更使我时刻铭记在心。”

1962年,林砺儒在庆祝北京师范大学建校60周年大会上讲话

淡泊名利、乐教爱生的人格风范。林砺儒相信“教育为人格与人格的交感”,“最良的教育方法就是最良的教育家的人格”,教育家的人格能够发挥最大的教育力量。他持身谨严,处事公正,不从流俗。上世纪20年代,北京师大附中因教学质量高,每年招生的时候,学校教职员都会收到几百封请托说情的信件。林砺儒为此在报纸上公开发表文章,指出招生说情的行为“其害等于洪水猛兽”。考生的父兄暗中请托,实则“自误其子弟,而且对不起国家”。在他担任附中校长期间,学校招生对考生一视同仁,决不徇私舞弊。校长作风既关系一校,也影响一域,林砺儒对此是有深刻认识的。他指出,做校长的目的不是升官发财,也不是统治学校逞威风,而是教育青年、改造社会。在他的示范带动下,北京师大附中形成了诚爱勤勇、健康向上的育人环境,也影响了这一时期北京的基础教育生态。他爱生如友,毁家兴学,胸怀国家。作为师长,林砺儒主张教师与青年要平等相处,要在“透彻的、正确的了解”青年的基础上,与他们“做一个无诈无虞的朋友”。他与青年学生融洽无间,受到了大家的衷心拥戴。1925至1927年,政局动荡,经费竭蹶,北京师大附中曾经半年得不到一分钱,林砺儒两次返回广东老家,出售家中田产房屋,以帮助维持学校的正常运转。他不尚虚名,不重官阶,却珍视教师的职业身份。民国时期,有些省请他当教育厅长,鉴于当时的政治黑暗,他毫不犹疑地谢绝。新中国成立后,林砺儒担任中央教育部领导期间,有学生去北京看望他,称他为“林部长”时,他总是说:“别叫官衔,叫老师我最喜欢!” 1973年,林砺儒自拟挽联:“服官自笑立仗马,遗稿尚无封禅诗。”在林砺儒看来,官衔仅是一种行政身份,为官是服务人民的一种形式。他自信一生不曾欺世媚上,真正做了自己热爱的事业。与林砺儒相知甚深的叶圣陶先生看到此诗,发自内心地认为:“恰如其人!”全国人大常委会副委员长楚图南为他撰写对联:“远见卓识教育先驱,言传身教后生楷模。”

楚图南为林砺儒的题词

林砺儒一生辛勤耕耘教育园地60载,为中国教育事业奉献了毕生精力,是北师大人怀念的老校长。他富有远见的“全人格教育”理念、敢为天下先的创新精神、献身教育的高尚节操、忠诚于国家和人民的可贵品质,在北京师范大学坚守教师教育核心使命,建设世界一流大学,服务教育强国建设的进程中,是一笔宝贵的精神财富,值得北师大人继承和发扬。

(来源:档案馆(党史研究室、校史研究室),略有删改)