晚清以降,随着西方女权思想的传入,在维新人士与西方传教士的呼吁下,女性解放逐渐成为时代趋向。以普及女子教育为主旨的“兴女学”因承载着变革女性道德观念、开启女性智识等多重意义而受到世人推崇,尤其是在中华民族危亡关头,国族话语对女性教育的渗透与控制,使得女性受教育成为一种义务,以便与男子一道担负起国民责任。在此背景下,初始由西方教会办学,继而有国人私立女学,最终清政府出台政策,女子教育纳入国家教育体系之中。民国建立后,各地纷纷兴办女学,女子学校蔚为大观。其中,成立于1919年的北京女子高等师范学校(简称女高师),是中国第一所国立女子高等学校,在女学界享有独特地位。鲁迅、李大钊、胡适等“五四新文化”运动的引领者曾执教于此,女高师的学生们亦积极投身于“五四”爱国运动之中,在近代中国女性解放运动中发挥重要作用。

女高师尽管逐渐受到学术界关注,但现有成果基本围绕两个方面展开,一是从文学角度,探讨以程俊英、庐隐等一批曾就学于女高师的“五四”女作家,侧重于她们的个人经历及文学作品赏析;二是从教育学角度,分析女高师在女子教育及师范教育领域中的实践与成绩,着力于描绘近代教育与女性启蒙在中国的发展历程。相比较而言,从史学角度入手的研究则较少,虽有多位论者厘清了该校建制沿革与人事更迭始末,却多将视野局限于学校本身,缺乏与历史社会环境的有效沟通。女高师并非孤立存在的个体,其发展既与当时朝野上下国族话语的兴盛密不可分,又与其所处于北京这一教育、文化中心的地缘优势息息相关。

有鉴于此,本文拟利用女高师自办刊物《文艺会季刊》《北京女子高等师范周刊》、当时在校学生的回忆录以及《晨报》《京报》等报刊的新闻报道、评论文章等,从三个层次分析女高师与女性解放之间的关系。师范教育成为学生进入职场的凭借,保障其实现经济独立,此为自立之基;基于与北大、北师大等校毗邻的便利,女高师学生一方面得以受教于诸多名师,另一方面又率先接受“五四新文化”之洗礼,进而在文学创作、公众演讲、社团组织等方面多有作为,彰显个体生命价值,迈入自我实现之途;在国族话语下,面对巴黎和会上中国所受不公正待遇,女高师学生由“坐而言”到“起而行”,既在“五四”运动中与男性共同发挥重要作用,又藉此将女性解放进一步深化,由此折射出近代女性从学校这一场域中,在争取女权不同层面的体验。

一、师范教育与经济独立

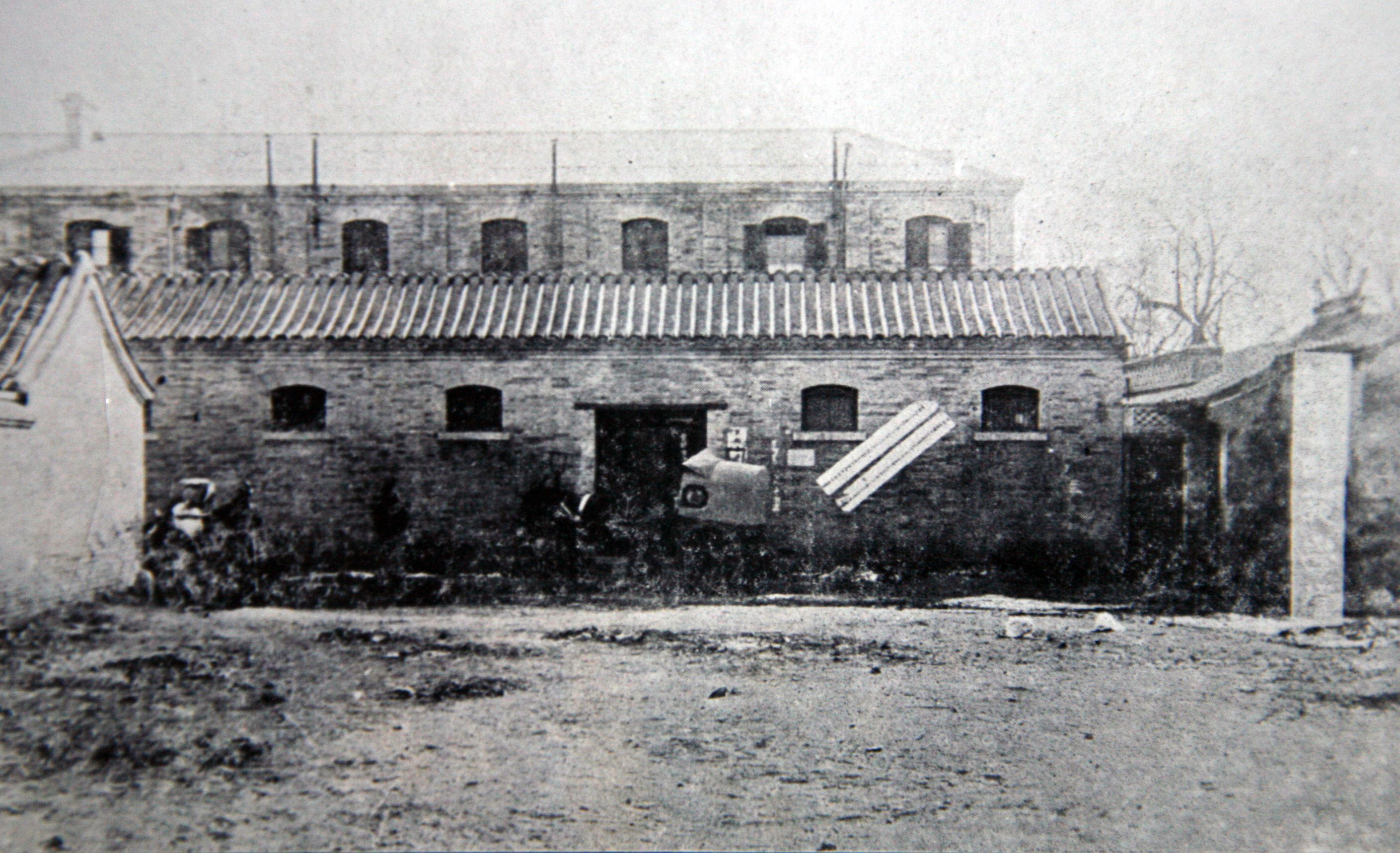

女高师的前身为1908年清政府所设立的京师女子师范学堂。早在1844年,英国女修士即在宁波开设女子学校,之后,教会在华办理女校日益增多,1898年,由经元善在上海创立的“经正女学”开国人自办女子学校之先河。在民间女子教育蓬勃发展的基础之上,随着清末教育制度的一系列改革举措,1907年3月《奏定女子师范学堂章程》与《奏定女子小学堂章程》的颁布,不仅标志着女子教育被纳入到国家正规教育体系之中,而且清廷要求“省城及府城”需至少建立一所女子师范学堂。然而,至1908年,鉴于女子学堂“专教女师范者尚少”以及“各省官立女子师范学堂均未开办”的现状,清廷采纳御史黄瑞麒的建议,在京师由政府设立女子师范学堂,“以为提倡”。由此可见,女子师范学堂的建立包含着清廷树立女子师范教育典范的期望。

京师女子师范学堂旧址

1912年,京师女子师范学校更名为北京女子师范学校,并于1919年改组为北京女子高等师范,开始招收高中毕业生。一方面,在国族救亡的语境下,女性受教育不仅关乎自身智识水平之提高,亦担负着教育下一代的责任,在职业选择中,以中小学教员为追求。另一方面,女性意识到,经济独立为人格独立的先决条件,否则“仍然脱不出男权专制的家庭绊锁”。女高师的师范教育适应了学生毕业后从事教育工作的需求。

其一,在课程设置上,学校在师范教育方面的内容更加广泛、深入,可以使学生们有丰富的知识储备,以适应中学的教育要求。以国文部为例,本科课程包含伦理、教育、国文、乐歌、体操等内容。这些课程都是为培养优秀中学教员而设计的。黎锦熙在解释“国文学系”名称含义时勉励同学们:“国文乃中等学校的重要科目,希望大家能够做适应时代的好中学‘国文’教员。”教育学亦是师范生们的一项重要科目,第一学期的课程安排为:“讲授教授法、教授之本质、教授之目的、教材之选择、教材之排列、教授之阶段、自习法、成绩考查法等,每周二小时,用讲义。”系统的教学课程学习为学生日后走向工作岗位打下坚实基础。

其二,重视学生的实践能力是学校的一大特点,中小学实习为教学任务中的重要一环。按照教育部规定,女高师“本科第三年级学生,应令在附属学校及蒙养园实地练习,专修科选科生最后学年亦如之”。实习分数在学生的毕业成绩中占五分之一,并且要由教务会议评定。程俊英曾提到她和班上的其他同学被分配在各中学教书,学校有时还会考察学生的讲课能力,要求她们拿几篇文章进行讲解。

其三,女高师还利用考察调研的方式来提高学生的教学能力。国文部第一届毕业生在毕业前夕,由教务长带领集体到日本各地考察教育。无论是“女师”时期还是女高师时期,学校的很多活动都牢牢地以“师范”为中心。例如:1919年2月,校长方还赴各省考察师范教育;3月,各省女子师范校长来京审议女子教育议案,女师大开会欢迎。《北京女子高等师范周刊》征集毕业生在学校工作中的经验与收获,以为在校学生学习的范本。经过系统、严格的师范教育训练,女高师毕业生们成为中小学校求职中的有力应聘者。不仅有人担任中学、女子师范学校教员,而且出任教务长、校长等学校领导职务。

北京作为教育文化中心的优势亦为女高师学生提供了就业方面的便利与选择空间。一方面,北京中小学校众多,女高师培养的学生除了胜任中学老师外,相比一般师范学校仅可担任小学老师,本身亦有多项职位开放,如教员、学校刊物编辑、学校图书管理员等。另一方面,北京的就业环境与人文氛围,亦令其成为女高师毕业生们择业的理想城市。不仅籍贯是北京附近地区的学生希望在北京就业,即使是远在四川、湖北,或经济、文化相对发达的江苏、浙江等地学生亦表示“以在北京为宜”甚或“须一定在北京”。

在“五四”时期,鲁迅在女高师发表的著名演讲《娜拉走后怎样》,深刻揭示在女性获取自由中“经济,是最要紧的”,出走后的娜拉,如果想要摆脱“堕落或回来”的两重困境,必须有经济权。女高师毕业生有稳定的经济收入,为女性解放奠定基础。此外,女高师免除学费,令出身贫寒的女性拥有了求学、就业之门径。据1920年的调查,在校普通公费生人均每年仅需费用100元。女高师毕业生月收入则可达到40元至60元。事实上,不仅是女子师范学校,男性师范学校免收学费也起到了同样的效果,使得家境不富裕的学生亦有机会求学深造,从而实现阶级流动与知识在社会中下层的传播。

二、校园文化与自我价值的实现

伴随着女学的兴起,接受近代教育的新女性不再甘心处于“被言说”“被启蒙”的地位,开始寻求自我实现,在诸多领域都做出卓越贡献:在拯救民族危机的斗争中,秋瑾一面通过创办报刊,启迪民众智识,一面亲自领导斗争,为革命献出自己的生命;在发展女子教育方面,吕碧城不仅积极宣扬女学,而且投身实践,为北洋女子公学的建立出谋划策,并担任该校监督之职;在公民权利的获得上,以唐群英为代表的女界先驱为争取女子参政权作出杰出贡献;在艺术创作领域,刘韵琴以小说为武器,揭露袁世凯复辟帝制的图谋,引起时人的注意。女高师作为在国立高等教育体系中唯一的一所女子学校,其学生皆为荟萃一时的青年俊杰,学校亦并未束缚于“师范”二字,一度有改建为综合性女子大学的意愿,致力于女子“高等”教育,为女性价值的自我实现提供外在条件。

一方面,在课堂内的学习中,女高师为学生提供了研习高等学问的有利环境。从课程设计来看,在强调学生职业技能的同时,女高师亦致力于培养学生学术能力。国文部授课内容包含中国古代各派文学,“参授域外文学,及有关系之各种科学哲学”,目的是“比较研究”,开设的选修课“以个人的个性为主”。后来成为诗经研究专家的程俊英教授少年时期即喜好文学,希望能够入大学进行学习。经过一番调查,她决定报考北京女子师范大学,因为在女子教育机构中,“该校附设的国文专修科,是大学性质的,全国也只有这一个专修科”。庐隐亦是希望能在女高师汲取更多知识,而不是仅仅成为一名中学教师。以国文部为例,分为文学史地及文学哲学两组,两组同学皆需以伦理、教育、国文为主课。此外,学生还需选修历史、地理或哲学,且须学习外语。例如:程俊英回忆黄侃讲授中国文学史与古代诗歌选课程,其教法新颖,达到沟通文学、历史、哲学的多重目的。

从师资队伍来看,女高师呈“百家争鸣”之势,既有“新潮派”,如鲁迅、胡适、周作人等新文化名人,亦有刘师培、黄侃等“国故派”学者,还有“欧美派”,如吴卓生、傅侗、林励儒等。学生们不仅接受到传统的文学、史学学术训练,而且还受到“新文化”运动的洗礼,得以打开眼界,扭转思想。即使晚年的吕云章依旧可以清晰地回忆起当时的情况,女高师的教授们“都是北大、师大等大学的名教授,如:马裕藻、沈尹默、沈兼士、黎锦熙、钱玄同、徐祖正、周作人、周树、傅侗等。所以我们很兴奋地学习,除了课业之外,研究白话文和新诗的趣味很浓厚”。

另一方面,在课堂外的闲暇时间,女高师的学生们进行学术探讨。她们创办了《文艺会季刊》《女高师学术季刊》等刊物,在其中发表学术见解,同时也掌握最新的学术动态;创立了文艺研究会、数理研究会、博物研究会、幼稚教育研究会、家事研究会等学术社团。其中,文艺研究会定期举行演讲活动,如“程俊英讲演文言合一之商榷,陶玄讲专门教育与普通教育之异点,陈定秀讲教育宗旨之商榷,梁惠珍讲文言合一之研究,罗静轩讲国语未统一以前对于文学改革之意见,梁惠珍讲国语统一后文学价值不灭论”。“五四”时期女高师学生关心教育、学术上的热点问题,学习氛围浓厚,陆晶清毕业留校后曾以此勉励女师大的学生们向前辈学习。从“阅读者”到“书写者”的转变,意味着女高师的学生不再是知识与信息的被动接受者,她们对于当时的社会热点文言文与白话文之争十分关注,并且纷纷发表自己对此问题的看法。在此,学生们创作诗歌、小说、戏剧表演,展现自己的才情。在成功举办这些丰富多彩的活动背后,亦展现出女学生出色的组织能力。

女高师创办的《文艺会刊》第一期

若将眼光从学校内部拓宽至校外环境,则会发现女高师学生的突出表现,与其身处高等教育中心———北京的区位优势密不可分。一方面,女高师之所以能够延聘众多北大、北高师教授为兼职教授,基本条件是身处同城的交通便捷,使得教授往来于不同学校成为可能。不仅是课上的讲授使女高师的学生们得到知识的增长,课下的交流更为其打开新思想的大门。程俊英在多年后依然清晰记得自己曾与同学舒之悦去老师胡适家借阅《新青年》杂志,不仅是因为胡适对两位女学生态度亲切友好,更是因为从阅读《新青年》开始,使得原本束缚于旧思想旧道德的她开始对社会、对性别进行重新反思。另一方面,作为“新文化”运动的主要阵地,女高师学生们基于地缘优势第一时间了解北京的思想界、文化界动向。《益世报》《京报》等报刊不仅积极支持女性解放,创办《女子周刊》《妇女周刊》等刊物,而且以此为契机为女高师学生搭建展示自我的平台,前者由程俊英、苏雪林等担任编辑,后者则由 石评梅、陆晶清等负责。程俊英因在《益世报·女子周刊》的出色工作,甚至得到了留校担任校刊编辑的机会。

课堂内的学术训练与课堂外个人爱好的发挥形成良性互动,使得女高师学生们的自身能力得到锻炼与提高,因之产生出一批“五四”时期的优秀女性:在学术界,程俊英的诗经研究、苏雪林的屈赋研究与冯淑兰的古代戏曲研究相得益彰;在文学领域,以庐隐、石评梅为代表的女性作家成绩斐然;在教育事业中,陶淑范、江学珠皆毕生致力于中小学教育的改进与发展,为社会培育众多人才。

三、政治运动与女性解放

近代中国的女性解放与民族主义密不可分,女高师的学生们不仅追求自我价值的实现,亦积极投身于“五四”爱国运动之中。早在“五四”运动之前,女高师的学生们即有担负国民责任的意识,呼吁女性不应只追求个人自由,而要为国家、社会作出贡献民族主义的影响在文学创作、校园演讲与社团活动中显而易见。在《女子周刊》《妇女周刊》中,女高师的学生们借助小说、随笔等形式抨击军阀残酷统治、同情百姓生活艰辛,其关注点不再是女性个人的情感表达,而是深刻反思社会弊病。在演讲活动中,学生们围绕女性贞洁、教育、社交等问题提出自己的见解,这些问题看似仅与女性相关,实则包含着女高师学生们对社会进步、国家振兴等问题的热切关注,如在校友会上,有人指出,在科学落后、国家贫弱的困境下,女性有研究科学的义务,否则“中国前途,实为可忧”。这为其投身“五四”爱国运动做出了准备与前奏。

“五四”运动发生之初,女高师学生并不知情然而当得知北大、北高师学生们在举行游行示威后,女高师学生亦加入其中。1919年5月19日,其参加了北京学校的集体罢课,6月6日,举行游行示威,被时人目为“中国妇女第一次参加政治运动”的壮举。在随后的爱国运动中,女高师学生宫亚英、孙雅平还曾遭到逮捕,可见其在学生运动中的激进表现已使北洋政府相当警惕,成为了政治斗争中一股不可忽视的力量。“五四”运动中女高师学生的突出表现,既是民族主义语境下,女性解放在启蒙女性智识、发展个人特长等方面的集中展现,亦是在社会运动的刺激下,谋求社交公开、言论自由、男女平权等方面的深化与发展。

五四游行示威中的女高师学生

关于前者,女高师学生在参与“五四”运动之前的诸多课外活动为其在爱国运动的成功表现奠定了基础。首先,女高师学生们丰富的写作、办刊经验成为“五四”运动中舆论宣传的技术资源。虽然此前所办刊物以文学类为主,但并不妨碍女高师学生迅速将笔锋转向现实的政治问题,在“五四”运动爆发仅仅两周后,5月22日,女高师学生即创作多篇政论文章,对“五四”事件发表意见,并迅速编辑成刊物———《女界钟》,成为该校历史上“含有政治性的第一个刊物”。其次,校园内的演讲活动为“五四”时期该校女生走入社会做好准备。唤醒大众的爱国意识乃学生运动的题中要义,街头演讲遂成为启发民智的重要方式。女高师的学生们曾组织“几十个宣传队”,到大街闹市区进行演讲,内容包括号召工人罢工、商人罢市、学生罢课。再次,活跃的学生群体与完备的社团组织成为爱国运动的力量保障。积极参与“五四”运动的女高师学生们,其中大部分先前已参与各种社团活动,如程俊英、罗静轩、冯沅君等。

关于后者,“五四”运动作为一场社会运动,使得原先基本封闭于校园中的女高师学生得以冲破狭小空间。在思想观念方面,曾亲身参与游行活动的陶淑范回忆,当“游行队伍潮水一般涌出学校,同学们打心眼里感到一种从未有过的激动、高兴、痛快!觉得,今天我们这些女同学才算解放了”。这种意识层面的变化成为女高师学生在“五四”时期改变行动的内在缘由。

在男女社交方面,最初因组织集体罢课、游行活动的需要,个别女高师学生开始与北大、北高师等学校的男学生接触,进而男女学生之间的往来变得普遍而持续,此后“社交开始公开,男女交朋友已不再被视为特殊,妇女界的思想与社会风气都大为转变”。

在争取自由方面,“五四”运动令女高师学生意识到“斗争”力量的可贵,她们开始运用集体的力量反抗学校不合理的制度。“五四”之前,学生出入校园受到严格限制,北京学生周末回家需要有家长签字派人接送,且必须周日返校。“五四”以后,学生们通过集体斗争,迫使学校放松对学生的人身限制,“再也不甘心当被学监任意宰割的‘小羔羊’”,甚至为争取外出游行,与学监“面对面地拍桌子吵架”,这种场面“在‘五四’之前真是连想也不敢想的”。不仅是学监受到学生们的直接挑战,同时校长亦失去“五四”前的威严,开始成为学生攻击的对象。校长方还思想保守,阻挠学生爱国运动,冯沅君、刘云孙、高晓岚等起草驱逐校长方还的宣言,并写上呈教育部次长书。最终,方还迫于学生压力而辞职。

在女权组织方面,经过“五四”的锻炼,女学生开始寻求校际之间的合作。1919年成立的北京女学界联合会,女高师学生陶玄、胡学恒、孙继绪等曾担任主席一职。1922年,女权运动同盟会由女高师学生周敏、张人瑞等创立,大多数成员皆为女高师学生,该会还创办《女权运动号》作为机关刊物。

“五四”运动中女高师的表现,不仅与国文科学生较高的思想觉悟与斗争意识密切相关,而且与国文科教师课堂内外的教育密不可分。在课堂教学中,李大钊等教师积极传播新思想,在女高师开设“社会发展史”“妇女运动史”等课程,宣传马克思主义、男女平等。程俊英由衷地肯定李大钊在“五四”运动中的贡献,认为女高师学生出门游行,与其“讲马克思主义思想是分不开的”。陈中凡于1919年5月5日,在课堂上率先告知学生“五四”运动的爆发。胡小石、周作人、张耀翔等学者,“每次上课,都带来学生、工人运动的消息”。在课堂外,李大钊亦支持女高师学生争取女权的运动,不仅参加北京女学界联合会、女权同盟会的诸多活动,发表演讲,还对这些团体的组织建设、活动内容进行指导。正是在这种环境下,诞生了中共第一位女共产党员缪伯英,以及投身革命的张峥漪、陈璧如等优秀女性。

四、结语

在“五四”运动的时代潮流下,女高师的学生们在女性解放方面的成就,既有延续晚清以来,以振兴女学、启蒙智识为争取女权的既有路径,又有民国初年,频繁的社会运动对校园文化的冲击。通过师范教育,女学生们获得谋求职业的前提条件,工作带来的稳定收入亦奠定了女性独立的基石。在丰富的校园生活中,女性在文学创作、学术研究等方面的兴趣特长得以充分发展,进而寻求自我认同与个体价值的实现。得益于北京的地缘优势,女高师延聘一批任教于北大、北高师的知名教授。尤其是以李大钊、胡适等“新潮派”学者,开启了女高师学生反思社会与性别问题的新视野,使得女性走出校园,参与政治运动的热切呼之欲出。“五四”运动中,女高师学生既在刊物出版、公众演讲、组织团体等方面展现出女性解放的既有成果,又在男女交往、争取自由、女权运动等方面获得新的突破,由此折射出民族主义统摄下女性解放的诸多面相。

(作者:张艺维,来源:《中北大学学报》(社会科学版),2018年第34卷第1期,略有删改)