20世纪20—30年代,外部势力对南海疆域的侵扰,促使中国政府和社会各界关注南海地缘安危。此时中国南海疆域地图的绘制处于过渡阶段,即南海诸岛的绘制内容、样式逐渐完善。以白眉初为代表的地理学人,自觉地承担起这个社会责任,将南海疆域的研究和绘制推至新的阶段。此工作在“九小岛事件”发生后明显加快,尤其是1935年水陆地图审查委员会发布《中国南海各岛屿图》和诸岛命名后,白眉初等人在其著述中将这一内容充分地体现出来。

一、教科书中的南海疆域知识及教育理念

20世纪初之际,一些学者或书局出版的地理著述,内容已涉及中国海疆形势,但设专章研究海疆及建设问题并不多,如果有之,或许就始于白眉初的著述。白眉初(1876—1940),河北卢龙人,我国近代著名地理学家,主要著作有《中华民国省区全志》《最新物质建设精解》等,学术创新性贡献是将常识地理与科学地理相结合,将基础地理转变为经济地理。白眉初致力于地理教育事业,希望通过教育拯救中国,正如其所说:“中国大患,在边疆人稀。日俄英法,包围侵犯,推其原因,由于国民不知国疆具体耳。故本书排列,采圆轮集中法,概由外侧,向内阐陈,导引青年,注重边疆。”白眉初在研究中国地理,尤其是在编写地理教科书的过程中,自觉将该思想贯彻其中。

白眉初

白眉初在直隶女子师范学校、北京师范学校任教期间编写的地理著述,已经讲述到海洋问题。1916—1918年,白眉初担任北京师范学校地理讲席期间编有《最新民国地志总论》(上、下两部)。1921年出版的《民国地志(总论之部)》(上下册),1926年世界书局再版上册,名之为《民国地志总论·地文之部》,共800余页,其中“海岸”已作为八章之一收入。

由白眉初著、北平建设图书馆1932年印行的《新建设时代初中中国地理教本》,介绍环绕中国陆地的四大海时提到南海之中的东沙、西沙群岛:“国疆凭此,以临太平印度两洋,与环海列强对抗,为交通计,为商业计,为渔业计,皆不能不奋发兴起。”在谈到国民政府进行海港、渔业港建设时,白眉初认为应将广州建成“南方大港,以其夙当欧美南洋门户,具世界港之资格”,钦州为二等海港,汕头、电白、海口设三等海港,汕尾、西江、安海、榆林港设渔业港。上述海港、渔业港是广东近海之地,这对于西沙、南沙等远洋渔业之地的未来发展意义重大。

在阐述边界变迁时,《民国地志(总论之部)》分划界纪略、旧壤丧失两部分,指出琉球、朝鲜藩属国的丧失,造成中国“今日之滨临内海”、东南藩篱尽撤的局面,从而对中国海疆局势带来了深远影响。该教材初步反映了南海疆域的某些变迁状况:

汕头之直南有东沙岛,在北纬二十度四十分以北。中国旧名千里石塘,形如蹄铁。东北西北两端凸出,东成凹状。东西长约三里半,南北长约一里半。环岛周围皆有沙滩,轮舶大者不能近岸,有险岛之称。然岛上多材木富磷产。清季(宣统二年)日人西泽氏驱逐渔户,擅占领之。后经(两广总督府———笔者注)交涉,偿银十三万,始行收回。

白眉初在讲授西沙群岛内容之时,主要从自然地理知识、国人对中国南海疆界认识角度,叙说西沙群岛的组成、地理位置、资源。这部分内容应是当时国人对西沙群岛认知的某种“共识”。

西沙群岛,在海南岛陵水县榆林港东南二里许,旧称七洲洋,为往来香港南洋必经之路。海水虽深,而多暗礁,故称险道,分东西两会,东曰阿非特里特群岛(宣德群岛———笔者注,下同),西曰忌尼先群岛(永乐群岛)。

忌尼先群岛,有大小登近(琛航岛)、杜林门(晋卿岛)、罗拔(甘泉岛)、文尼(金银岛)等六岛。暗礁联络,形如新月。忌尼先,即新月之意也。

此外更有帕苏加岛(盘石屿)、连可伦岛(东岛)等,而特里屯岛(中建岛)为最南,在北纬十五度四十六分,西经五度十二分之间……由浮沙堆积而成,长可一英里,阔及英里三分之二,环以石花,海鸟群翔,栖宿卵育其间,所遗粪壤甚富。

从上述之文的西沙岛屿名称来看,白眉初在编写此部分时,似乎是采撷报刊和学者所译介的国外资料。清末之际,作为南海疆域的重大事件是两广总督张人骏派员查勘西沙群岛,总督府为开发西沙群岛成立了筹备组织,制定开发西沙群岛的计划,对西沙群岛的研究和规划更为翔实。如前所述,1909年复勘西沙之后,两广总督府对群岛有统一的命名,因鼎革之际而不彰,至1928年陈天锡编著《西沙岛东沙岛成案汇编》才重新刊出,然而白眉初著述之时并未提及。白眉初在北京女子师范大学任教期间(1929—1932年),精心绘制了《中国国耻图》《中华民国建设全图》(32幅地图)和《中华民国改造图》等新版地图,其中就包括东沙、西沙群岛。

此时期白眉初对中国海疆形势的编写,呈现出一种综合性视角,即将疆域历史沿革、港口建设、渔业和领海制度等因素综合起来进行说明,这为他以后绘制的南海疆域图——《中华建设新图》第2图《海疆南展后之中国全图》奠定了基础。他在一篇文章中指出地理教育对民族疆域观念形成的作用,强调“整治其国民心理上之疆域”的重要性,虽有武断之嫌,但执政者对边疆教育的忽视乃至于漠视,却是近代以来中国边患屡屡发生时张煌不知所措的主要原因之一。例如,1933年南海“九小岛事件”。可见,白眉初此说不空。然而其地理著述存在如下缺点:

一是对于南海疆域的知识,未能根据时代发展,尤其是中国海疆形势的发展进行编写。20世纪20年代,南海疆域发生的重要事件是中国政府和社会各界(尤其是琼崖社会各界)反对日本人盗采西沙群岛资源的斗争。该事件影响广泛,南北大报纷纷予以报道,支持中国政府和社会各界的维权斗争。可以说,该事件推动政府和社会各界对南海疆域的进一步认知,是一场全民族海疆教育的启蒙运动。然而白眉初的地理著述未涉及这一重要历史事件,教科书对西沙群岛知识的编写还停留在晚清政府对西沙群岛勘察的内容上。

二是未及时更新中国南海地图的绘制。自清末民初始,学者在编纂地理教科书时多绘制出版地图,这有助于学子对相关地理知识的理解和掌握,尤其是他们力图将中国边疆丧地的历史、边疆建设的急迫性用地图这种醒目方式直接呈现在学子的面前。白眉初虽在此方面做了一些工作,但未能随着中国政府加强对南海诸岛的管辖而增添新的内容。

《中华建设新图》

二、编绘边疆地图及南海疆域的考究

近代中国地理学人和书局编写或出版的地理教学地图,都十分关注中国疆域领土的完整。白眉初编写的地图特色之一是对中国南海疆域的标绘,1935年4月水陆地图审查委员会公布南海各岛屿图和岛屿命名仅4个月之后,白眉初就在同年8月北平建设图书馆出版了《中华民国建设新图》(彩色,中等学校用图),封面题名《中华建设新图》,内有总图7幅,省区图30幅,各图附有物产分布图,末附中国地方志要略。该书是以孙中山“建国方略”的“化腐旧之中国,为崭新之中国而后已”为思想出发点绘制的。

《中华民国建设新图》除1935年初版之外,1936年修订出版,1937年9月再版,每一版均有不同特点。如从南海疆域来说,几个版本具有传承性,并借鉴和吸收其他学者的研究成果,呈现不断完善的状态;从绘制内容上看,1936年的版本变化较大,该年北平建设图书馆再次印行《中华民国建设新图》时,较初版增图5幅,其中第2图为《海疆南展后之中国全图》;1937年版将该图列为第1图,画法相同。

与历史同时期的其他地图相比,《中华民国建设新图》对边疆地图的绘制形式上有些变化,表现为将中国边疆自前清以来的丧失领土在地图中配以文字表现出来,如台湾岛(1895年日)、南海六岛(1933年法)等,以醒目的方式标注该地何时被何国侵略。同时,该图的周围没有类如胡晋接、程敷锴在《中华民国地理新图》那样在前清的藩属国周围标绘一条范围线。这与白眉初等学者对中国边疆失地和藩属国被占的研究有关,他们认为两者在性质上完全不同,藩属国从严格意义上并不是中国领地。这在一定意义上可以说明白眉初等学者,对中国边疆的考证和研究更加准确和客观。1935年,对于南海疆域的历史与现状,白眉初在《中华民国建设新图》的“图例”中进行了特殊说明,并成为此图的一大特点——“选材与国家最新制度相符”。他在“本图主要特点说明”中指出:

就国界而言,中国南海疆域新拓展,昔年中国海疆最南点,在北纬十五度四十六分之特里屯岛,今日海疆最南点,逾南沙群岛,括团沙群岛,而在北纬四度之曾母滩,向南开辟海疆,达十度之遥,而以婆罗洲岛西侧之海面为南至,是诚中国地理上一大变动,海疆上一大拓展也。此团沙群岛,已载在全国政治区划图及广东省图中。

三、绘制《海疆南展后之中国全图》及解析

1935年之后,白眉初离开教育界,结束了在高校24年的地理教学生涯,自此之后他未再编辑地理教科书,这是中国地理教育界的损失。然而在余生5年的时光里,白眉初继续完善中国地图、开展西南川康地区的考察活动等,其中影响最大的1936年印行的《中华民国建设新图》第2图《海疆南展后之中国全图》。

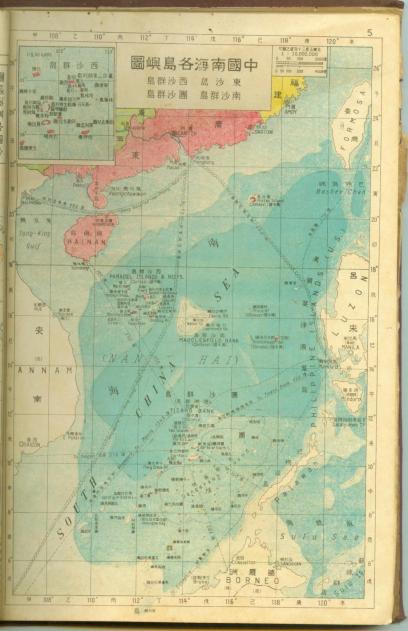

在《海疆南展后之中国全图》中,“南沙群岛”(中沙群岛)之处绘有管事滩、南石,“团沙群岛”(南沙群岛)之处绘有报告礁(雄南滩)、双岛、海马滩、前卫滩和曾姆滩(曾母暗沙)。在地图的左下角,有一段文字叙述了绘制此图的历史背景:

廿二年七月,法占我南海六岛,继由海军部海道测量局实测,得南沙(中沙)、团沙(南沙)两部群岛概系我国渔民生息之地,其主权当然归我。廿四年四月,中央《水陆地图审查委员会会刊》发表《中国南海岛屿图》,海疆南展至团沙群岛最南至曾姆滩,适履北纬四度,是为海疆南拓之经过。

该图的绘制及解说阐述了如下特点:一是绘制地图的历史背景——1933年“九小岛事件”与1935年《中国南海各岛屿图》。“九小岛事件”使南京国民政府和国人对中国向南的疆域有了新的认识,故在该图附有“法占南海六岛图”。“九小岛事件”发生时,国内知晓最南争议的岛屿为安波沙洲,而当时有学者借助外文资料,已认识到曾母暗沙的存在,故在《申报》《大公报》《外交公报》等报纸杂志纷纷刊载文章,附带地图进行说明(这些地图基本上为手工绘制,准确性不高,专业性不强)。如从专业绘制的角度说,较早的一幅地图是1933年12月出版的童世亨著、陈镐基校的《中国形势一览图》(一册)。该书的第一幅地图是《中华民国全图》,附图中绘有东沙岛、西沙群岛、南沙群岛(中沙群岛)和提沙浅州群岛(南沙群岛之一部分)。这些地图对于国人认知南海疆域有极大帮助,但是有绘制上的局限性,即最南国土没有明确地标示出来。迨至在1935年《中国南海各岛屿图》中,列出最南的领土为曾母滩(曾母暗沙)。

《中国南海各岛屿图》

二是在南海航线的标绘中,马六甲海峡的重要性凸显出来。《中国南海各岛屿图》中南海航线为三条,连接的主要城市为香港、广州、马尼拉和新加坡,但未对马六甲海峡进行标绘。《海疆南展后之中国全图》不仅标绘出马六甲为南海航线的交汇之地,而且显示出该海峡是印度洋和太平洋往来必经之地。审视此图,马六甲海峡和南海诸岛的地理特性、地缘重要性一目了然。与《中国南海各岛屿图》地理范围空间仅限于南海相比,白眉初绘制此图时似乎将南海与印度洋水域作一整体看待,这就将历史上“海上丝绸之路”与现实的南海航线的重要性联系起来。

将《海疆南展后之中国全图》与民初胡晋接、程敷锴编纂的《中华民国地理新图》中的《前清乾嘉以后中华领域损失图》对比,可以看出在中国疆域的绘制上,两图有某种相似之处,即均按照中国丧地史、领海和领海权(按照作者的理解)来确定近代中国领土范围,白图似乎对胡图的某些理念进行了吸收和借鉴。这主要表现为:除陆地疆界外(该部分表现得很明显),在海疆上均将台湾岛划在范围线之外,因自甲午战后台湾岛就被日本占领;在北部湾,按照领海之外即公海的原则,国界线接划中越陆地领土,向北部湾延伸———似乎中间线的位置之上;在东部海域,领海线基本上按照沿岸岛屿、陆地的走向进行绘制,且形状大致一样。

上述两图的海疆线,在南海地区的区别也是很明显的:首先,胡、程根据中国领土、藩属之地的变迁,以及所理解的国际法领海、内海学说,为中国过去、现今的领土范围划定两条线。其次,胡、程绘制《前清乾嘉以后中华领域损失图》之时,国人对东沙、西沙群岛归属中国认知清楚,但对南沙群岛、中沙群岛知之不多,加之政府和社会各界对两大群岛缺乏实测,这决定了他能借鉴的图籍、报章上的相关资料非常有限,所以该图绘制的南海范围线仅包括东沙、西沙群岛。这反映出时代的局限性,而不能仅仅归之于个人的错误。白图绘制南海疆域以1935年为界分为前后两个阶段,先前绘制的南海地图仅包括东沙、西沙群岛,且未划定地理范围线;迨至“九小岛事件”发生之后,南沙群岛归属于中国已为国人所知,水陆地图审查委员会又及时地刊布了中国南海各岛屿图和中英文名对照表,这为白眉初等地理学人、书局绘制南海诸岛指明了方向,此后白眉初在绘制地图时就明确包括中沙和南沙群岛,而且还标明最南的曾母暗沙。

白眉初在各种地理著述中,贯彻一条思想主线,即如何使地理学为社会发展更好地服务。白眉初这种思想深受孙中山的《建国方略》的影响,对孙中山“物质建设”的理念深为折服,认为这是“雕镂大地,改造江山,整理疆域,解决民生,为培植中华民国亿万斯年基础之伟大策略”。这是白眉初接触到的当时中国先进的国家建设理念,体现在地理教科书的编写和地图绘制上的是一种精神追求。

白眉初的上述教育理念,在编写教科书和课堂教学中是一种有益提倡,其中对东沙、西沙、南沙群岛历史和现状的编写和知识传授,利于培养青年学子关心国事民瘼的情怀。尽管在编写过程中,他对知识的传授有这样或那样的错误,但是无论从唤醒学子的爱国热情,还是鼓励他们从事社会调查事件这一大方向来说,无疑是值得肯定的。

在编写地理教科书和著述时,白眉初善于将政府制定的法令、绘制的南海地图与自己的研究结合起来,并根据对问题的理解和把握有所创新。例如,1936年他绘制的《海疆南展后之中国全图》。该图用国界线标明东沙、西沙、中沙和南沙群岛属于中国,这成为中国学界追溯“南海断续线”的重要思想源头。上述白眉初绘制的地图,尤其是中国南海疆域图,渗透出他的治学原则。

第一,地理学是一门研究内容与形式不断发生演变的科学。这种变化的特征体现在“时时变,处处变”上:地理学的研究对象并非静态,而是不停地在发生着变化。自然地理要素会变,人文地理要素也是如此,“州省有增减,国界有割拓,是政治区划变”。地理学“将永久负担调查万物变化之责,而无已时”,变化是地理学研究的永恒主题。这种变化在白眉初绘制南海疆域图、书写南海中有所体现。白眉初的贡献不仅体现在对南海诸岛内容的书写上,而且更为重要的贡献是对“南海断续线”的绘制,其中所渗透出来重要的教育理念是对学子进行的爱国主义教育。

第二,由于地理学研究的内容具有不断变化的特征,因此在某种程度上体现出学术上的延续性和时效性。白眉初认为地理学应用随时代发展、时代主题要求而不断变化,并呈现出不断的延续、传承。不同种类的地理学延续性和时效性的长短不相同,亦有“经数十年或数百年不改”,这取决于不同种类的地理学的特性,以及对社会的应用和服务。对于南海诸岛及其疆域的规划、建设尤其是涉及领土主权争议的问题上,其研究应细致而准确,这样才能准确地把握边疆时局、反映真实情况,这更多地体现为一种时效性和准确性。

第三,传统地理学一般关注地理位置,可归之于一种静态的研究,对于“过程”的阐述相对薄弱。民国时期地理学人自觉地将地理位置与过程结合起来,强调动因、演变过程和影响,而此种研究方式颇适合边疆地理的历史与现实需要。白眉初在以描述见长的中国传统地理学基础上着重提出地理学的变化性,强调地理景观与地理过程之间发生学上的联系,是极具前瞻眼光的。正因为如此,才使他划定的中国南海疆域线、绘制的南海诸岛地图,能将中国南海诸岛的自然地理分布与国家对南海诸岛管辖逐步加强的过程通过地图反映出来,并成为中国南海历史证据链的重要一环。

(作者:王静;来源:《南海学刊》,2023年第2期,略有删改)