1980年代,全球可持续发展理念的兴起,让人们意识到环境问题的根源在于人类对资源的过度索取和无节制利用。只有实现自然资源的可持续利用,才能真正实现可持续发展。在当前资源环境问题日益突出的背景下,加强自然资源学科建设势在必行。北京师范大学积极响应国家节约资源、保护环境的号召,自1994年以来,率先设立了“资源开发与可持续发展研究中心”,标志着自然资源学科的正式起步。迄今为止,经历了机构整合与发展,学科重组与新机构成立,已走过30年的历程。

1 自然资源学科发展历程

1980年代,随着全球对可持续发展战略思想的逐步重视,各国普遍认识到环境问题的根源在于资源利用的不可持续性。可持续发展的实现依赖于资源保障能力与合理利用的有效结合。在此背景下,我国资源科学作为一个涉及自然资源开发、管理和保护的跨学科领域,经历了从早期对自然资源的初步认识,到20世纪中期的资源管理形成阶段,再到20世纪后期关注可持续发展与生态保护的成熟阶段。经过50多年的可持续发展实践,自然资源学科建设已具备良好的基础。如今,资源科学正朝着数据驱动的技术应用方向发展,强调跨学科研究与政策管控的结合,致力于实现资源的合理利用与生态环境的可持续保护。在全球气候变化与可持续发展目标的背景下,该领域的未来将注重多种利益相关者的协同治理、公众参与以及地方实践,以加强资源科学在社会经济与环境协调发展中的重要作用。

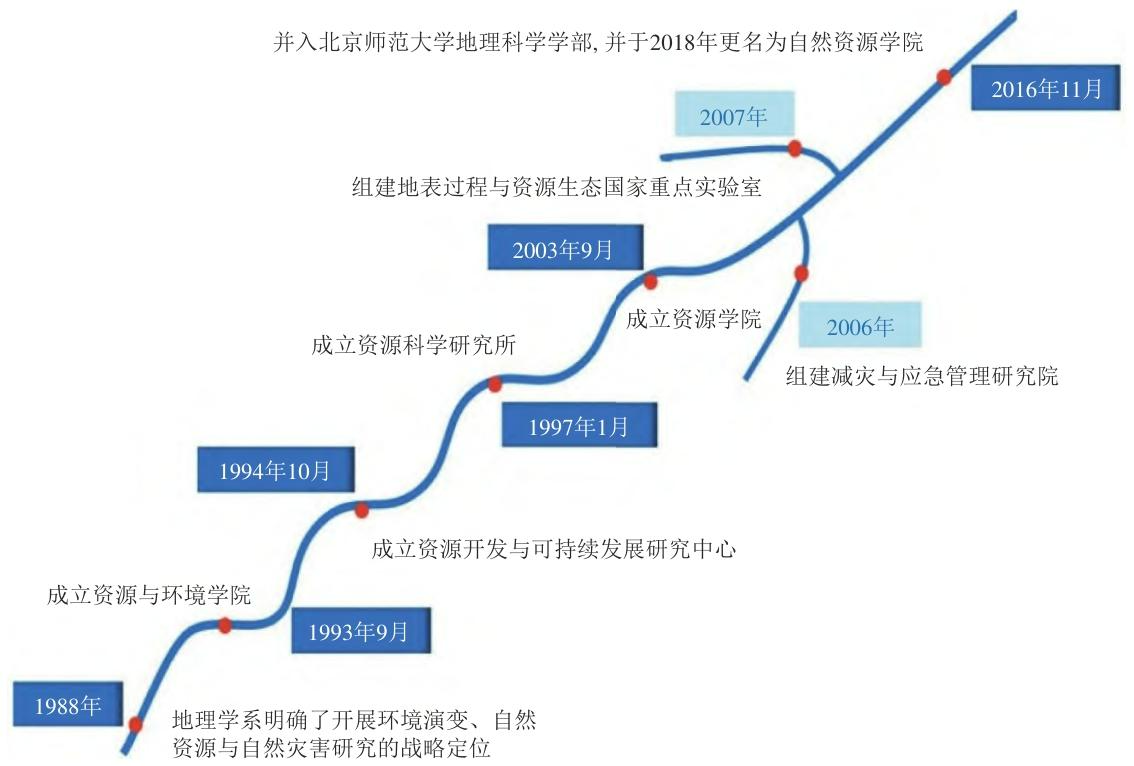

北京师范大学自然资源学科的发展历程可以追溯到1988年,当时周廷儒院士明确提出将新生代古地理研究调整为环境演变、自然灾害和自然资源3个研究方向。在张兰生、邬翊光、王华东等教授的倡导下,并得到了赵济、武吉华、史培军、赵俊琳等教授及学校领导的大力支持,北京师范大学于1993年9月10日成立了我国首个资源与环境学院,标志着高校自然资源学科建设的正式启动。资源与环境学院成立后,地理系调整为资源与环境科学系,并于1994年成立资源开发与可持续发展研究中心。1997年,史培军和刘宝元教授倡议成立资源科学研究所,获学校高度重视,标志着学校自然资源研究进入新阶段。

该研究所的突出成就获得广泛认可,促使学校于1999年引进高琼教授,并于2000年聘请张新时、王永炎2位院士分别担任资源科学与资源生态、资源药物与中药资源研究方向的学科带头人。此后,学校相继成立“中药资源保护与利用北京市重点实验室”(主任为王永炎院士)、“教育部天然药物工程研究中心”(主任为史培军教授)和“北京市防沙治沙工程技术中心”(主任为史培军教授),进一步奠定了学校在自然资源研究领域的领先地位。在资源科学研究所党政领导和全体师生的不懈努力下,以及包括张新时、刘昌明、王永炎等多位院士的指导与支持下,2003年9月18日,北京师范大学融合地理学、生态学、管理学和经济学等多学科优势,正式成立了我国高校第一家资源学院。2006年10月,资源学院集中相关力量,经民政部、教育部批准,成立了“民政部/教育部减灾与应急管理研究院”。2007年,经过数年的努力,资源学院、减灾与应急管理研究院、地理科学学院和生命科学学院联合申报的“地表过程与资源生态国家重点实验室”获批建设。2016年,资源学院并入地理科学学部,并于2018年更名为自然资源学院,至今继续以地理学为基础,开展资源科学、地表过程与资源生态的资源利用与规划管理研究。

图1 北京师范大学自然资源学科发展历程及重要事件节点

2自然资源学科建设成就

2.1 学科体系与队伍建设

2.1.1 建立以自然资源为核心的学科发展方向

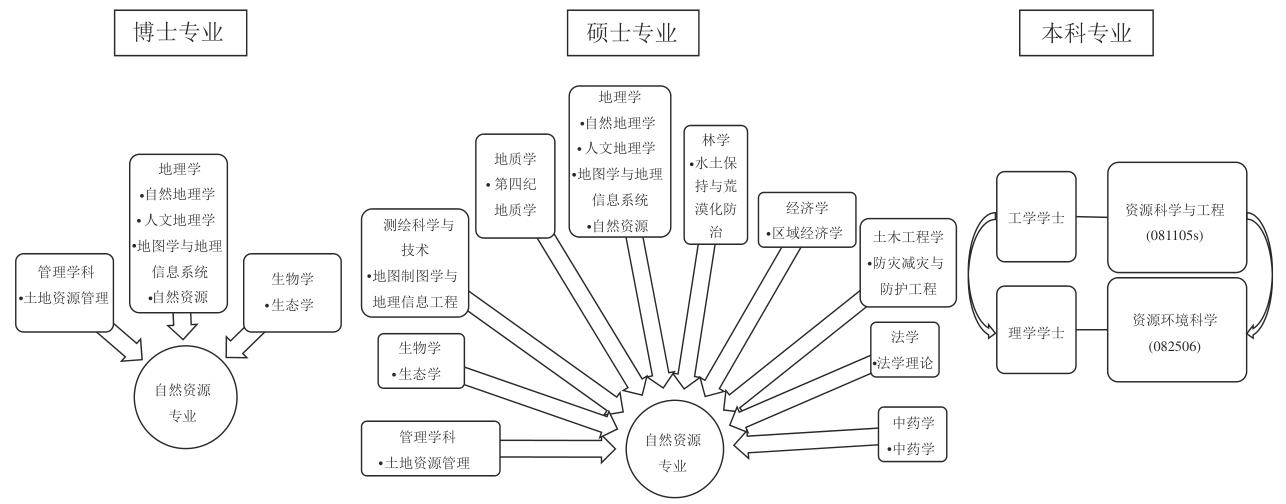

自然资源学院以自然资源为核心,致力于建设以资源科学、资源技术和资源管理为基础的学科体系,目标是“发展资源科学、培养高级人才、参与资源开发、实现持续发展”。学院曾设立自然资源、生态学、土地资源管理等6个博士招生方向,以及自然资源、生态学、区域经济学、第四纪地质学、土地资源管理、中药学等13个硕士招生方向。随着学科的发展,这些博士点和硕士点逐步整合为自然资源专业。自2003年起,学院开始建设本科专业“资源科学与工程”,旨在培养具备资源科学理论与实践技能的高级人才。2012年,该本科专业调整为“资源环境科学”,更加突出对资源环境问题的关注与研究。这一调整使学生能够深入理解资源环境相关的理论与实践,为应对当今严峻的资源环境挑战提供了更为扎实的教育基础。自然资源学院通过不断完善学科体系和专业设置,致力于培养具备资源科学、资源技术和资源管理知识的专业人才,为推动资源领域的科研与实践发展,以及资源科学学科体系的形成与发展做出了积极贡献。

图2 自然资源学科专业

2.1.2 组建学科交叉融合的高水平师资队伍

自然资源学院拥有一支由一流科学家领衔,并汇聚院士、“长江学者”和“杰青”等高层次人才的优秀师资队伍,形成了科学高效的组织架构。自然资源学院拥有中国科学院院士(1人)、中国工程院院士(1人)、国家杰出青年科学基金获得者(3人)等高层次人才组成的师资队伍,其中42名教职员工均拥有博士学位。学院已形成1个国家基金委创新研究团队和1个教育部创新研究团队,并拥有多位“长江学者”“杰青”“优青”等人才。这支队伍在学术研究、人才培养、科研项目和高水平论文发表等方面均取得了显著成就,为学院的学术声誉和未来发展奠定了坚实基础。

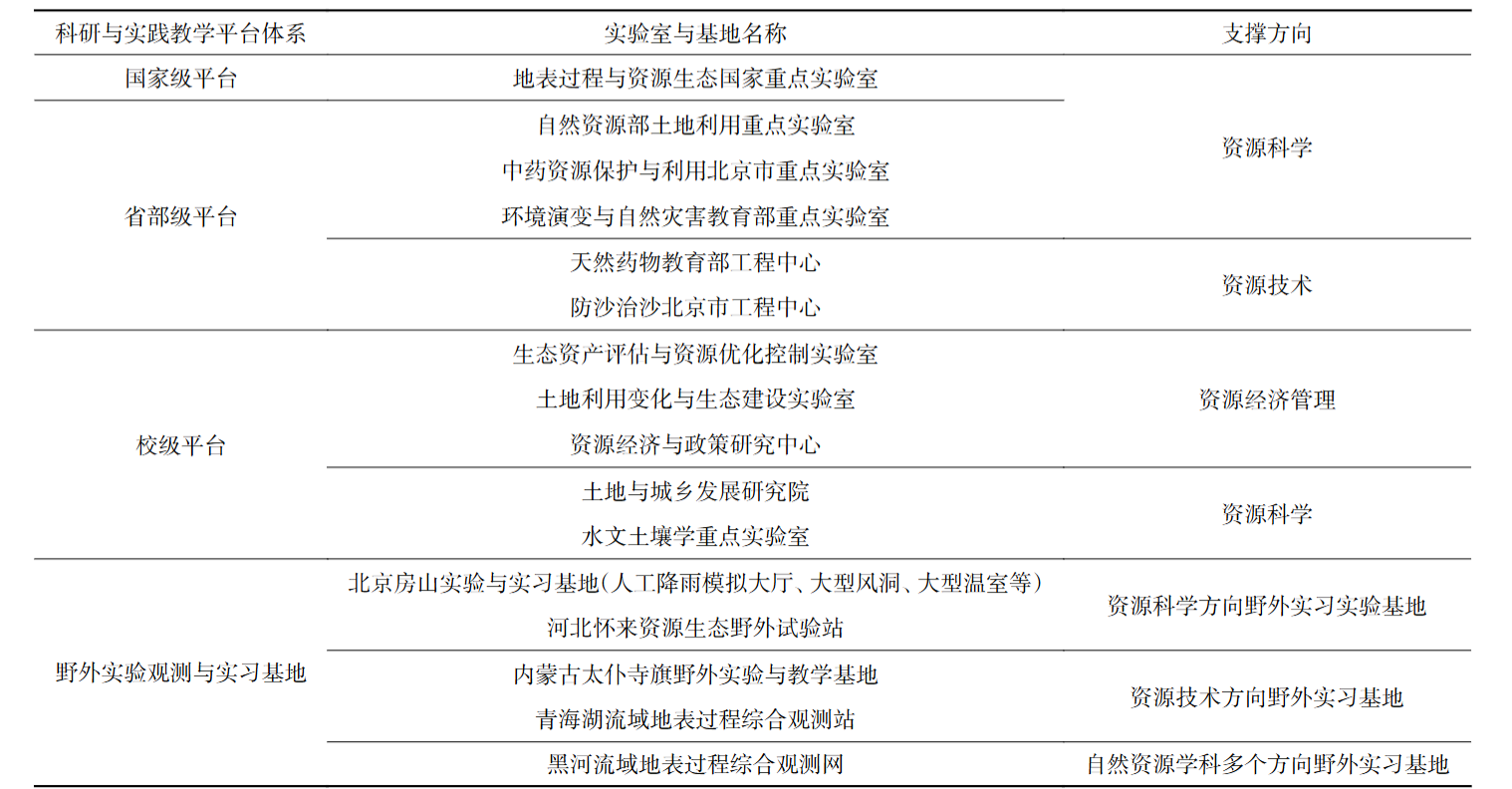

2.1.3 支撑建成国内一流的科学研究与人才培养平台

自然资源学院依托多个实验与实习基地,逐步形成了国内一流的科学研究与人才培养平台(表1),具备了坚实的野外实验观测与实习基地。其中:北京师范大学房山实验与实习基地配备了110余台各类仪器设备,支持土壤水蚀、水土流失、风沙灾害及干旱洪涝等水土资源方面的研究;怀来野外试验站位于农牧交错带,满足植被生态和风水复合侵蚀等实验需求,并具备实时监测气象站;内蒙古太仆寺旗基地专注于农田-草地生态系统,成为资源生态以及北师大暑期国际学校和港澳学生交流的实习基地;黑河流域和青海湖流域的综合观测网分别位于西北干旱区和青藏高原区,支持旱区与寒区的生态水文、植物生理及碳氮循环研究,已成为国际、国内流域尺度自然资源监测与科学研究重要先锋平台。这些基地为学生提供丰富的实践机会,成为资源科学课程类重要科研实践与实习基地,提升了学院在资源科学领域的研究与教学能力,为人才培养奠定了坚实基础。

表1:国内一流的科学研究与人才培养平台

2.2 教育教学与人才培养

2.2.1 构建学科交叉、本硕博贯通的人才培养体系

自然资源学院创设了交叉学科人才培养课程体系和培养方案,致力于培养具有创新能力和实践技能的高素质人才[2]。自成立以来,学院已成功培养了18届本科生和27届研究生,逐步发展成为本硕博贯通的自然资源创新人才培养高地。这一成就不仅反映了学院在教育领域的卓越表现,而且得到了社会的广泛认可。2007年,学院被评为全国先进教育集体,彰显了其在教育质量和人才培养方面的突出贡献;2008年,学院获批为交叉学科北京市重点学科,成为全国唯一的“自然资源”省部级重点交叉学科,进一步巩固了其在学术界的引领地位;2021年,学院的“资源环境科学”专业被认定为北京市一流本科专业建设点,反映了学院在培养高层次、复合型人才方面的持续努力和成就。这一系列荣誉和成就,不仅提升了学院的学术声誉,也为学生的未来发展提供了更为广阔的平台。

2.2.2 编写和撰著体现交叉学科的系列教材和教学参考书

学院高度重视学科教材的撰写与出版,致力于为资源环境科学的本科教育和自然资源硕、博研究生教育提供优质的教学资源。

就本科教育而言,学科编写了“十一五”国家级规划教材《资源科学导论》《资源经济学》《资源信息学》,北京市高等教育精品教材《植物地理学》(第五版)以及《遥感数字图像处理——原理与方法》和《遥感数字图像处理——实践与操作》等专业教材;在总结科研成果的基础上,系统出版了“资源生态学”和“资源经济与管理”2套共19本教学辅助用书,强化学科知识交叉应用。

在研究生教育方面,学院同样积极推进教材的开发,已完成涵盖土地利用与规划、资源生态与资源保护,以及自然资源经济与管理等多个领域的系列专业教材和参考书,共计超过150余本。这些教材不仅为学生提供了理论基础和实践指导,也为教师的教学活动提供了重要的支持,进一步提升了学院在自然资源领域的学术影响力和教育质量。通过不断更新和完善教材,学院旨在培养出更具专业素养和创新能力的人才,以应对日益复杂的资源环境挑战。

2.2.3 形成符合交叉学科特点的课程体系与全方位英才培育模式

资源环境科学专业具备基础性、战略性、应用性和学科交叉的特点,涵盖水、土、气、生、人等多要素。经过多轮的培养方案修订与优化,学院形成了一个具有全要素、宽基础、贯通性和模块化(包括资源科学、信息技术、资源管理类)的本科生课程体系,以及针对自然资源专业硕博研究生的专业课程体系。在20多年的本科生培养过程中,学院秉承“博厚相济、科教融合、因材施教”的教学理念,注重课堂教学、实践教学与自主探索的三结合,探索本研衔接的全员全年级导师制。这一创新模式强调研究型、国际化、贯通性和参与式的教学方式,形成了全方位的英才培育模式。“博厚相济”体现在模块化课程体系中,由通识教育、专业基础、应用技术和规划管理等多类课程构成,夯实学生的数理基础,促进跨学科理论的认知,使学生掌握地理信息与遥感等现代信息技术。“科教融合”则通过丰富的科研实践,将理论与实际紧密结合。学生能够在国家重点实验室等国家级平台上操作先进仪器,进行理化分析,并参与遥感及地理信息的实践。同时,学生还将走进大自然,进行丰富多样的专业野外实习与考察,深入了解地貌、资源和社会,参与自然资源管理的实践。“因材施教”方面,学院独特的“三全一多样”培养模式遵循个体多样性,开展定制式培养,助力学生挖掘特长,实现多元发展目标。小班教学贯穿始终,学生将有更多机会接受教师的指导和展示自主学习成果,从而更容易脱颖而出。全员全年级的导师制将陪伴学生从大一到大四,新生导师帮助学生顺利完成角色转换,学术导师引导学生研读经典、进行实验探索与实证研究,带领他们走入资源环境学术的殿堂。此外,国际交流部全力支持,针对专业特点,与美国、德国、英国和日本等多个国家建立了互访机制,提供联合培养、短期访学和课程式交流等项目,帮助学生拓宽国际视野,增强国际交流能力。近年来,资源环境科学专业超过50%的学生有国际交流经历。2007—2023年,学院已培养本科生361人,硕士和博士研究生2100余人,为自然资源领域输送了大量优秀人才。

图4 资源环境科学本科专业的全方位英才培育模式框架

2.2.4 取得高质量人才培养成果

所建设的“资源环境科学”本科专业,已经成为国家在这个领域的重要高层次人才培养基地。培养的学生在校时综合能力优秀。据不完全统计,2006年以来在校本科生完成基金项目(含国家级、北京市级等)90项,第一或第二作者(导师第一)发表学术论文近100篇,包括《WaterResourcesResearch》《植物生态学报》等国内外高水平期刊。在校期间,本科生获得过美国大学生数学建模竞赛一等奖、第八届中国大学生创业计划竞赛金奖及北京师范大学“十佳”大学生等称号。同样,“自然资源”专业硕士及博士研究生也已成为国家在该领域的重要高层次人才培养基地。研究生被全国百篇优秀博士论文提名、北京市优秀博士论文入选及国家公派留学人员学术创新奖等方面取得显著成就。学院研究生在高影响力期刊上接连发表文章,包括《NatureGeoscience》《NatureClimateChange》《NatureCommunications》《NatureSustainability》等。

以上的高质量人才培养成果,使得毕业生就业后发展潜力巨大,学院培养本科生很多就职于国内外著名高校或科研机构,毕业的硕博研究生去向较为多样化,除了事业单位就职外,很多受聘于国内外著名高校或科研机构。

2.2.5 形成繁荣的学术文化氛围

在学科发展同时,自然资源学院注重文化建设,形成了繁荣的学术文化氛围。在“资源发展研讨会”和“自然资源优秀青年论坛”等活动中,学术界和行业专家汇聚一堂,探讨自然资源管理与可持续发展的前沿问题。“未来科学家午间沙龙”和“资源未来之星”项目为年轻学者提供了展示研究成果和创新思想的机会,激励他们追求卓越。同时,“资源科学系列前沿讲座”和“生态水文与水资源研究中心年会”为研究人员提供了交流平台,促进学术合作。“研究生学术能力竞赛”提升了学生的研究能力。一年一度的“毕业生欢送会”和“迎新会”为学院师生之间的情感交流提供了空间。此外,“本科生探‘所’”和“资源文化节”等活动加深了学生对自然资源领域的理解,“资源环境科学本科系列认知活动”则通过实践和讲座培养学生的批判性思维和热情,全面提升了人才培养的质量和深度。

2.3 科学研究与社会服务

2.3.1 项目获批论文发表获奖情况自然资源

学科师生怀天下、求真知,铸就了雄厚科研实力。自然资源学科师生积极承担国家重大科技任务,先后承担过“973”项目2项、“863”项目2项,以及课题9项。此外,还负责国家重大科技专项3项、科技支撑计划项目1项和重点研发计划项目3项国家发展改革委产业化项目2项,第二次青藏科考专题项目2项,教育部创新团队项目1项等多项课题。国家自然科学基金重大项目1项、重点项目11项,国家社科基金重大项目2项,重大研究计划培育项目1项、集成项目2项,杰青3项,优青3项,面上项目年均7项。学科深度参与了自然资源监测网络建设、国家水体污染治理、第二次青藏科考等国家重大任务。科研成果丰硕,获得国家科学技术进步奖二等奖2项,省部级奖励40余项,发表英文论文3000余篇(其中TOPSCI论文1000余篇),并在《Nature》及其子刊发表论文11篇(包括《NatureGeoscience》1篇、《NatureClimateChange》2篇、《NatureCommunications》3篇、《NatureSustainability》1篇)。

2.3.2 代表性科研成果概述

北京师范大学自然资源学科30年来发展迅速,在资源调查、监测、评估等领域取得了显著成就,推动了学科理论发展,为资源规划、开发利用和保护修复提供了重要支撑,有力服务于国家可持续发展和生态文明建设。

2.3.3 社会服务成果

在过去30年,自然资源学科积极将科研成果应用于国家发展,如在生态修复、资源利用与安全保障、精准扶贫第三方评估等方面提出的建议得到领导重视和批示,还参与多项国家级规划编制工作,推动自然资源学科发展,组织学科活动,编写学科建设著作等。

3 机遇与挑战

自然资源科学面临重要发展机遇,国家成立自然资源部,强调节约资源、提高资源利用效率,为学科发展提供动力,但学科发展也面临诸多挑战。队伍建设有待加强,缺乏学术领军人才,团队建设薄弱,优秀青年人才少,年龄结构偏大,学科结构单一;面向国家战略的科研转型困难,研究领域与社会经济发展结合不紧密,研究重点与实践应用结合不足;社会服务有待进一步加强,需与业务部门更深入合作;面向基础应用的人才培养体系有待优化,本科专业吸引力不足,专业培养中自然资源特色不突出,产学研结合薄弱。

4 展望

在自然资源部成立及国土规划需求增长背景下,自然资源学科迎来机遇。未来应推进学科融合和集成创新,服务国家战略,探寻新学科增长点。为此,学科将深化基础问题研究,强化学科应用端,加强教师队伍建设,突出学科特色,完善本科生培养体系,争取设立新专业,为国家自然资源科学发展和美丽中国建设贡献力量。

(作者:李晓兵,李小雁,姜广辉,王佩,黄庆,刘颖慧;来源:《北京师范大学学报》,2025年第2期,略有删改)