“煌煌黉舍”与“万里转徙”是两个很难联系在一起的视觉意象。一个给人的感觉是“高雅肃穆、名高声远”的雍容,有历史的深厚和气象的阔大。一个展现的是“高歌逆天风,壮志方慷慨”的豪情,有路途坎坷的艰辛和不吝热血的坚韧。卢沟桥的炮火,全面抗战的号角,很快把这两者进行了缠结,由此,北平师范大学的存亡绝续与抗战的长期与残酷联系在了一起。

一、巍巍学府:1936年间的回顾

由京师大学堂师范馆开源,历经京师优级师范学堂、北京高等师范学校发展而来的北平师范大学,到全面抗日战争爆发前,已成为一所包含3学院10学系、1个研究所(1933年改研究院为研究所),附设幼稚园、2所小学、2所中学(分南校、北校)、乡村教育实验区和平民学校的完全师范制大学,是民国时期的一个学术重镇、国家卓越教育人才的培养中心。

1936年,北平师范大学在校生944人、教职员233人。与当时的全国其他高校相比,这个规模是较大的。按照官方的统计,1936年全国计有专科以上学校108所,高等教育各科学生数共计41611人,校均规模不足400人。北平师范大学的两所附属小学在学人数1600多人、附属中学在学人数1000余人。北平作为全国的学术文化中心,国立大学仅有四所,其他三所分别是北京大学、清华大学和北平大学。作为全国硕果仅存的师范大学,北平师大有两个校区,分别位于和平门的厂甸(现为和平门外南新华街)和石附马大街(现为新文化街东段路北),图书馆和丁字楼是当时的标志性建筑,此外还有风雨操场,藏书11万多册,建设有物理系电瓶室、化学系实验室、生物系的温室,并配置有无线电的放送设备,校友楼和大礼堂的建设也在筹划之中。

北平师范大学本应该依照国际上的通行标准和发展趋势,在国内一流的建设成就之上,不断提高综合实力和办学水平,但战争的发生打断了这一正常进程。

北平师范大学校景

二、走留之间:炎热酷暑中的彷徨

日本的侵华是蓄谋已久的,窃取东北只是开端,制造华北危机是步步进逼,卢沟桥的炮火直接拉开了全面侵略的序幕。七七事变后的7月29日,守卫卢沟桥的二十九军撤退。8月8日,日军进入北平,北平完全陷落。

按照国际惯例,“在可能范围内恢复和确保公共秩序和安全”是占领方的责任。对教育、文化机构的自觉保护,对平民生命安全的保障也是占领方基本的道义责任。日军的举动匪夷所思,文化教育机构反而是其破坏的一个重点。7月,日本飞机轰炸天津,将南开大学夷为平地;8月,日本轰炸南京,选择了中央大学等非军事目标。北平师大的师生能经常听到,“侵华的飞机从北师大图书馆房顶上低空掠过时的轰鸣声”。

日军进入北平

北平陷落后,北平师范大学教育学院和理学院所在的校园被日军南城警备司令部占据,文学院校园被日军空军山之内航空部队占据,“教职员学生校工纷纷逃避,校工有在校门外观望者,竟至触怒寇军,立加逮捕绑缚,欲予枪毙,几经交涉,始得释放。对于校中什物任意破坏,或生火为炊,或遗弃满地,并运走物理系无线电机,学生私人书籍行李之存置学校库房者,亦横遭抢劫盗卖。”恐慌情绪很快在师生中蔓延开来。

正值暑期,师大的不少师生已离开北平,留驻者的心情至为复杂,在历史的大转折关头做出了不同的抉择。西迁前的北平师范大学是学生运动的中心,在历次“反日爱国”活动中发挥先锋作用,坚守下来的下场是不敢想象的。作为一校之长的李蒸,8月7日自北平脱险至天津,经青岛、济南,9月初到南京,向教育部接洽西迁事宜,随后去了西安。还有教师走上抗日救亡前线,杨秀峰投笔从戎做抗战干部的培训工作,后担任河北抗战学院的院长,张郁光在聊城保卫战中英勇殉国。有的另谋生路,常道直去了安徽大学。北平师大的专任教职员工中,过半随校西迁,兼职教师大多流失。钱玄同因身体原因,滞留北平,但始终保持着高洁的节操。1938年春,他恢复了旧名“钱夏”,表示“夏”而非“夷”,不做敌伪的顺民。他寄语西迁的黎锦熙等先生,说“绝不污伪命”。1939年,钱玄同去世,许寿裳先生撰写挽联,“滞北最伤心,倭难竟成千古恨;游东犹在目,章门同学几人存。”

三、西行路上:辗转避难时的风险

1937年9月,国民政府电令:“以北平大学、北平师大、北洋工学院和北平研究院等院校为基干,设立西安临时大学。”师大师生陆续奔赴西安,但通向西安的道路到处是战场,大家的命运甚至生命面临着难以预料的风险。

黎锦熙先生的西行之路很有代表性,他在其纪事诗中写道, “雷车电驰过津沽,便向青徐转汴都;大好河山纷过眼,可怜故我胜今吾”。因平汉铁路中断,要绕道而行。他先是到了开封,后又回了老家湘潭。9 月初,得知西安临时大学即将成立的消息,他以诗表达期待,“东南无乐土,西北是金汤。” 1937 年底,长江下游大片地区燃起战火,中原形势也异常危急,武汉至长沙的铁路几无车可乘,只能走水路,黎锦熙乘坐的小火轮上,“悬榻如层鳞”“充鼻尽煤炱”。由汉口至郑州再向西,全国形势更加恶化,“杀伐声中闻郑声,战报又失杭州城 ;济南焚市当清野,三日两都惊溃崩。夜行过洛烽不起,晓听入关角正鸣。”这样,从 12月17日走到12月28日,才到了西安。

周裕农校友的回忆细致而具体,“客车从北平开出,过丰台后,就站站让日本军车……即使车停站上,谁也不敢下去,因站上堆满日军军火物资,并有荷枪实弹的日军站岗……行车近十五小时,始到天津站……出站口两边布满了日本军人,挨个检查,对剃了光头的北平学生就拉到一边,不让出站,以后就没听见下闻了!……等待过万国桥露宿的旅客,密密麻麻摆得好长好长。这一晚上,日本军警轮番挨个以手电筒照射面孔全身,检查旅客,日本军警一来,露宿的旅客无不提心吊胆,也有被检查时带走的”。没有“下闻”、“带走”,基本上意味着被消失了。只有进入外国租界才暂时安全。“八月二十日乘小汽船到塘沽渤海边,改坐‘九江’号海轮,十四日清晨‘九江’号行在渤海中,船上喇叭播出了上海爆发‘八一三’抗战的消息,轮船不能停靠上海港口,去上海的旅客可改在青岛或广州上岸。……海轮到青岛,日寇已在轰炸青岛,并要进攻青岛了。……我很幸运地搭上最后一列內撤的火车到了济南,然后经武汉转火车到长沙,回原籍家乡了。在家乡得到师大已迁西安的消息,赶快辗转奔到西安。”

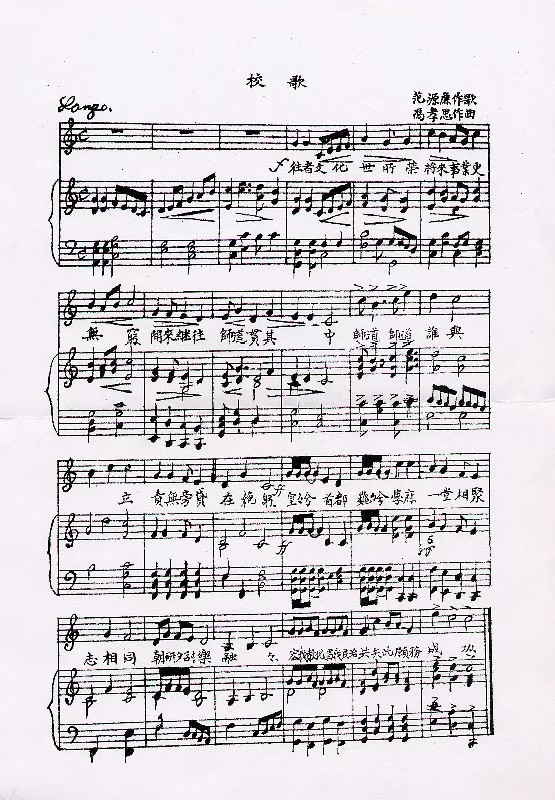

1924年由范源廉校长作词的校歌。

附中教师赵慈庚的西去带有一定的偶然性,“我断定北平一时不能收复,自己不能留在这里当亡国奴,便在八月下旬,绕道回家,又于九月下旬弃家经太原转西安。10月4日下了火车,才知这里正在筹办西安临时大学,我原是北平师大附中教员,便停下来参与附中西迁的准备工作。”

从这三段较完整的迁徙记录中,不难看出,北平师大的师生西迁,虽说不上九死一生,但处处凶险。

抗日战争的爆发,改变了很多学子的人生轨迹。1937年北平师大的227名毕业生中,不少同学投身抗日救亡的工作,如郭庆云、程绯英、曹国智等。未毕业的700余名同学中,有一些去了延安,有一些直接为抗战服务,如杜润生、敖白枫、陈泽云、刘御等。少数转入其他大学就学,部分同学或失学或失联,只有半数的同学最后辗转到了西安。

正如老校长范源廉作词的校歌中所写的,“往者文化世所荣,将来事业更无穷,开来继往师道贯其中。师道,师道,谁与立,责无旁贷在藐躬。皇皇兮首都,巍巍兮学府,一堂相聚志相同,朝研夕讨乐融融。宏我教化,昌我民治,共矢此愿务成功。”不过,古都失陷,西行漫漫,战争中的迁徙其艰苦和危险超出了今人的想象,但师大人“宏教化”“昌民智”的精神和追求不仅没有因西迁而颓废,反而在颠沛流离中远播西北,在九年的西迁岁月中得到了淬炼和升华。

(作者:魏书亮、白媛,来源:档案馆(党史研究室、校史研究室),略有删改)