甲午战败后,清政府启动的学制改革催生了北洋和京师两所国立大学。作为国家创办高等教育的先驱,北洋大学堂率先承担起培育人才和振兴中华的重任,成为当时众多学校中的一股清流。京师大学堂紧随其后,于1898年在北京创立,以期在实现民族复兴的同时巩固中体制度,也成为国内新式大学的典范。两所大学堂几乎在同一时期创立,同为中央政府创立的新式大学,象征了国家对高等教育的早期探索,但在立学宗旨、办学目的、教育思想、课程设置以及办学效果等方面却存在诸多差异。在系统整理两所大学堂相关史料的基础上,文章对北洋大学堂和京师大学堂之间的办学差异进行详细梳理,并分析两者存在差异的原因,为当代高等教育现代化进程中的多元选择提供历史镜鉴。

一、钩深索隐:北洋与京师的历史溯源

19世纪末至20世纪初,北洋大学堂和京师大学堂在纷繁的战火中正式建立。自1840年第一次鸦片战争开始,侵略者的铁骑突破清政府的脆弱防线,中华民族在不断加深的社会危机中逐渐觉醒。清明之士大声疾呼,太平天国和洋务运动轰轰烈烈推进,再加上两次鸦片战争失败的重击,终于使清政府意识到新式人才的急缺。1862年,京师同文馆作为培育人才的“新式学堂”在总理衙门设立,成为中国创办近代新式学校的开端。但其仅针对技术的学习终究只是浮光掠影,难触实质。直到甲午战败,光绪帝下《强国诏》并要求“立学堂”,全国兴起了创办新式学堂的浪潮。其中有名的、起率先作用的是天津海关道盛宣怀于1895年在天津创办的北洋西学学堂,北洋大学堂和京师大学堂都是在这种内外交困的时代背景下应运而生。

北洋大学堂建立较早,这得益于天津得天独厚的地理环境,以及其政治、经济和文化的优势条件。1895年,盛宣怀奏请《拟设天津中西学堂章程禀》,并旗帜鲜明地指出:“自强之道,以作育人才为本。求才之道,以设立学堂为先。”光绪帝迅速批准,近代中国第一所大学在天津得以兴办。尽管作为洋务派的代表人物,盛宣怀始终处于维护封建统治的阶级怪圈中,但他着实吸取了洋务运动失败的教训,并恰当地分析中国国情,使北洋大学堂自初创之日起,便将全盘“西学体用”确立为自己的办学宗旨。

盛宣怀(1844年11月4日—1916年4月27日,字杏荪,被誉为“中国实业之父”“中国商父”“中国高等教育之父”)

京师大学堂创办的直接原因是甲午战争惨败后,维新派爆发了“兴办学堂”的改良运动。在维新变法的呼声中,梁启超草拟《总理衙门奏拟京师大学堂章程》,使京师大学堂在万众瞩目的期待中成功建立。作为帝都,北京备受全国各界关注,京师大学堂既是在引进西学基础上,清政府在北京设立的一所兼授中西学的大学堂,也是各省大、中、小学堂的典范,是新式教育制度的重要组成部分。京师大学堂的所处位置和领先地位,决定其不可能全盘移植国外的教育模式,而是必须要以维护封建君主统治和培养官吏为根本目的。换言之,在创办之初,京师大学堂是在“中学为主,西学为辅;中学为体,西学为用”的思想指导下建立起来的。

京师大学堂匾

作为“为继起者规式”的新式大学,北洋大学堂和京师大学堂共同承担着将西学引入国内与培养实业人才的重任。两所大学堂在乱世中绝处逢生,通过开设英文课程、制定严格规章、强调知行合一以及聘请中西教习等一系列举措,成为当时国内其他学校争先效仿的对象。但相比于北洋大学堂精准的办学定位和严谨的文化选择,京师大学堂开始逐渐接受和发扬西学却是清政府不得已的妥协,这就导致其在初创时期直到五四运动之前一直举步维艰,甚至难以为继。两所大学堂对办学模式的不同探索,也为之后两者走向不同的办学道路埋下伏笔。

二、殊途同根:北洋与京师的办学差异

北洋大学堂与京师大学堂同生于存亡继绝的时代浪潮,却在办学实践中分别形成了技术本位与文化制度本位的差异化路径。这种“殊途”既体现在两者明显差异化的路径选择上,更最终外化为办学效果的历史轨迹;而“同根”则深植于救亡图存的时代语境与构建新式高等教育体系的共同追求。以下从5个维度解析两所学堂在近代化进程中的不同探索及其内在关联。

(一)立学宗旨与培养目标不同

立学宗旨决定人才培养方向,这是两校差异的逻辑起点。在救亡图存的时代背景下,两者因立学宗旨不同,形成了专才取向与通才定位的不同培养目标。

1. 北洋大学堂:兴学救国与专才取向

天津是北方洋务运动的中心。身处津门的盛宣怀积极筹办轮、电、矿、路和坊等资本主义工商业,并将其作为“兴国”大事。在此过程中,他深感新式人才的重要性,认为只有了解新兴工商业的人才才能胜任新事业,而“中国智能之士,何地蔑有,但选将才于俦人广众之中,拔使才于诗文帖括之内”。“至于制造工艺皆取材于不通文理不解测算之匠徒,而欲与各国挈长较短,断乎不能。”在盛宣怀看来,通过科举考试选拔人才的内容和方式并不能满足当下急缺新式人才的社会需求。若聘请洋人也只能是暂缓之策,自立自强地培养新式人才方为良久之计。因此,“学堂迟设一年,则人才迟起一年”。可见,盛宣怀培养人才和设立学堂的根本目的是培养胜任新事业的“实用人才”,以计“兴国”。

由北洋大学堂的办学实践可知,这里的“实用人才”专指高质量的专业人才。“学堂倾向于学生专学精进,避免因一人精力、才智有限,全学而易泛骛。”北洋大学堂尊重学生的个体差异和个人兴趣,通过因材施教的教学方法,培养了一大批诸如水利、土木与矿业的专业人才,“而非培养泛泛的‘通才’”。事实上,这种实用主义倾向一直贯彻在北洋大学堂的办学根基之中。

2. 京师大学堂:中体西用与通才定位

1986年6月,孙家鼐在奏陈中提出京师大学堂的“立学宗旨”:“应以中学为主,西学为辅;中学为体,西学为用;中学有未备者,以西学补之;中学其失传者,以西学还之。”由此,“中体西用”的办学宗旨得以正式确立。虽大学堂建立了不同于以往的全新办学制度和教育体系,但其最根本的目的仍是维护清政府的封建统治和培养维护统治的人才。孙家鼐曾言:“中国堂堂大国,立学京师,尤四海观瞻之所系。”可见,京师大学堂的“门面”目的大于其“兴学”目的,这与北洋大学堂的办学目标存在根本差异,也注定了两者将会走上不同的发展道路。

京师大学堂培养的“人才”,也与北洋大学堂的“专才”有所不同。1902年1月10日,光绪帝下令:“着派张百熙为管学大臣……造就通才,明体达用,庶收得人之效”,明确提出京师大学堂培养的人才应为“明体达用”的“通才”,既要通晓经史四书,更要通达“时务”,即当时的政治、经济、法律、外交和军事等,“以中学(经学)治身心,以西学应世事”。但正是这种培养目标的本质,折射出京师大学堂文化守旧的改良主义倾向。

(二)办学思想与学制模式不同

办学思想是办学宗旨的延伸,直接影响学制构建。北洋大学堂选择全面效仿美国教育模式,京师大学堂则在“中体西用”框架下借鉴日本学制经验,以此走向两种不同的教育改革路径。

1. 北洋大学堂:“西学体用”,效仿美国

清华大学校长梅贻琦曾在《大学一解》中提到:“今日中国之大学教育,溯其源流,实自西洋移植而来。”作为近代第一所新式大学,北洋大学堂的办学思想和模式都是自西方“移植”而来。盛宣怀深感“日本维新以来,援照西法,广开学堂书院”,“仅十余年,灿然大备”,于是便效仿日本援照西法,大刀阔斧地引入美国模式办学,“首创京师大学堂,以开风气”。这可谓当时大学发展史上的一大壮举。

盛宣怀此举切实突破了封建官僚思想的束缚,也摆脱了洋务派“中学为本”的指导思想,创办的北洋大学堂和南洋公学都强调“参用西制兴学树人”和“以西法为宗”,没有仅停留在洋务运动的范畴。这种全盘“西学体用”的办学思想还体现在:盛宣怀聘美国驻津副领事丁家立任北洋大学堂首任总教习,并明确指出:“所有学堂事务,必须遴选深通西学体用之员总理,方不致有名无实。”丁家立十分熟悉美国的教育模式,参照美国教育体制制定了办学方针、教习聘任原则以及教师经费制度等一系列学堂学规。在确定学制时,盛宣怀同丁家立一起钻研良久,根据美国预科和本科的区别,拟分设两所学堂:“当赶紧设立头等、二等学堂各一所,为既起者范式。”“学堂分为‘预备学校’与‘技术学院’两级,其中译名后来分别定为‘二等学堂’与‘头等学堂’。”头等学堂相当于大学本科,二等学堂相当于预科,两学堂均采用4年学制,这也与美国的学制年限相同。

丁家立拟订的天津中西学堂头等、二等学堂招生启事

2. 京师大学堂:“中体西用”,以日为师

从京师大学堂的立学宗旨可窥知,其办学思想有别于北洋大学堂奉行的全盘“西学体用”,而是主张“中学为宗,西学为辅”,即在维护经学教育权威的基础上学习西学。如在学科设置上贯彻“伦理第一,经学第二”的原则,将经学科目的比重设置远超“西学”。1900年,刚创立的京师大学堂遭遇时局重创,虽倚靠张百熙的惨淡经营得以恢复和发展,但“其实质仍是一所半殖民地半封建学校”,这与其“中体西用”的办学思想密不可分。清政府仍不愿彻底放弃过去的陈规旧俗,妄图在危机四伏的年代保留皇室的最后一丝尊严。但正是由于这种顽固的抵抗,使初创时期的京师大学堂无法打破封建官僚体制的束缚,导致其在教育理念与管理机制上始终残留封建书院的烙印,难以成为真正意义上的近代高等学府。

京师大学堂仿照日本模式办学,在创办之初便派遣学者赶往日本高校学习。清政府制定的《钦定京师大学堂章程》和《奏定京师大学堂章程》均以日本的学制体系为蓝本,规定实行三段七级的学制模式,《奏定京师大学堂章程》则几乎照搬日本的学校设置。于1902年制定的《钦定京师大学堂章程》,即“壬寅学制”,将京师大学堂的高等教育分为3级:“一曰大学院,二曰大学专门分科,三曰大学预备科。”大学院相当于现在的研究生院,修业年限不限;大学预备科相当于“中等教育”,升入大学堂之前要先上3年的大学预备科;而介于大学院和大学预科之间的“大学专门分科”,即为“大学堂”,相当于大学本科,同样也是3年毕业,并参照日本体例设定课程:“大学分科,俟预备科学生卒业之后再议课程,今略仿日本例,定为大纲。”由于多数官员不满“壬寅学制”中经学科目的设置,认为西学课程占比较高,清廷便紧随其后颁布《奏定京师大学堂章程》,并规定京师大学堂“设大学堂,令高等学堂毕业者入焉,并于此学堂内设通儒院,另大学堂毕业者入焉”。“大学堂”即为“分科大学堂”,与之前的“大学专门分科”最大的不同就是其加大了经学的比重,用以强调“中体为宗”。“通儒院”则和之前的大学院类似,是培养专门人才的研究生院,学制5年。由此可知,先后颁布的两部学堂章程都规定了大学“分科制”,这种“分科大学”的设置更是与日本的高校建设如出一辙。

《钦定大学堂章程》

(三)学科选择与课程设置不同

学科与课程是办学思想的具象化体现。北洋大学堂聚焦实用学科,构建西学主导的工科专业学科体系;京师大学堂则坚守经学核心,形成了“中体西用”的学科布局。

1. 北洋大学堂:四大学科,多种课程

北洋大学堂参照美国办学模式,在学科选择方面也走在高等教育的前沿:头等学堂设法律、矿冶、土木(工程)和机械4大学科;二等学堂设为大学预科。而头等学堂和二等学堂作为两所性质不同的学堂,其各自的课程设置也不尽相同。《头等学堂章程》规定了北洋大学堂中头等学堂的具体功课内容,其中包括通学课程和专门学课程两类。“通学课程”即必修的基础课,学制4年,主要的课程内容包括:第一,每年必备的外语课程,如作英文论和翻译英文;第二,实践应用类课程,如第一年的笔绘学与第二年的驾驶并量地法;第三,生活类课程,如第四年的考究禽兽学和理财富国学;第四,西方理论类课程,如第一年的几何学与第二年的格物学等。“专门学课程”是盛宣怀着眼培养“专才”的办学目标而开设的不同专业类课程,主要包括工程学、电学、矿务学、机器学和律例学5门,每门专门课程还下设多个学科,共计30多门,且不同专业修习不同的课程。二等学堂功课同头等学堂有所差异,“二等学堂即外国所称小学堂,日本一国不下数百处,西学之根皆从此起”。二等学堂学制也为4年,学堂章程规定“须学西文四年,方能挑入头等学堂”。主要的课程除了同头等学堂一样每年必备的英文课程和西方理论类课程外,还设置经学课程,学堂专门聘请汉文华教习讲读四书经史之学、圣谕广训和策论。

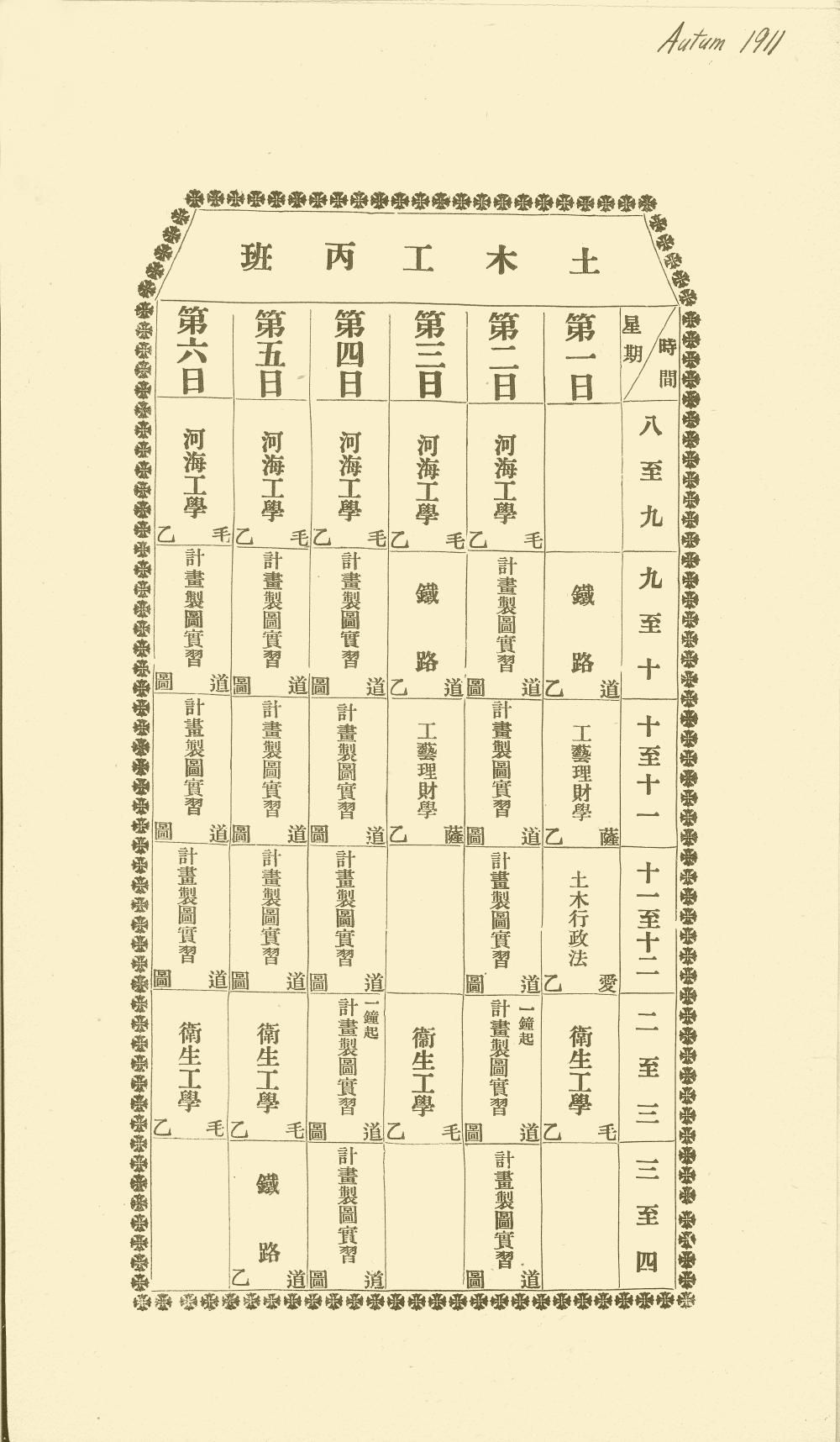

北洋大学初创时期的课表

由此可见,北洋大学堂的课程设置构建了以西方自然科学为核心的知识系统,物理学和化学等现代学科构成其课程主干。这表明盛宣怀切实贯彻了“西学体用”的办学宗旨,即以西学为大学课程的中心,仅作为大学预科的二等学堂还有少部分经学课程,但也强调“汉文不做八股试帖,专做策论,以备考试实在学问经济”。除了一些西方理论类课程外,大学堂还教授实用类课程和生活类课程,并重视理论与实践相结合,其中头等大学堂中专门学课程的划分也符合北洋大学堂培养“专才”的目标。同时也可以看到,北洋大学堂的教学资源很明显地向工科类课程倾斜,这种模式快速填补了工业人才的缺口,但其过度专业化教学也导致了人才人文素养的缺失。

2. 京师大学堂:八科分学,经学为先

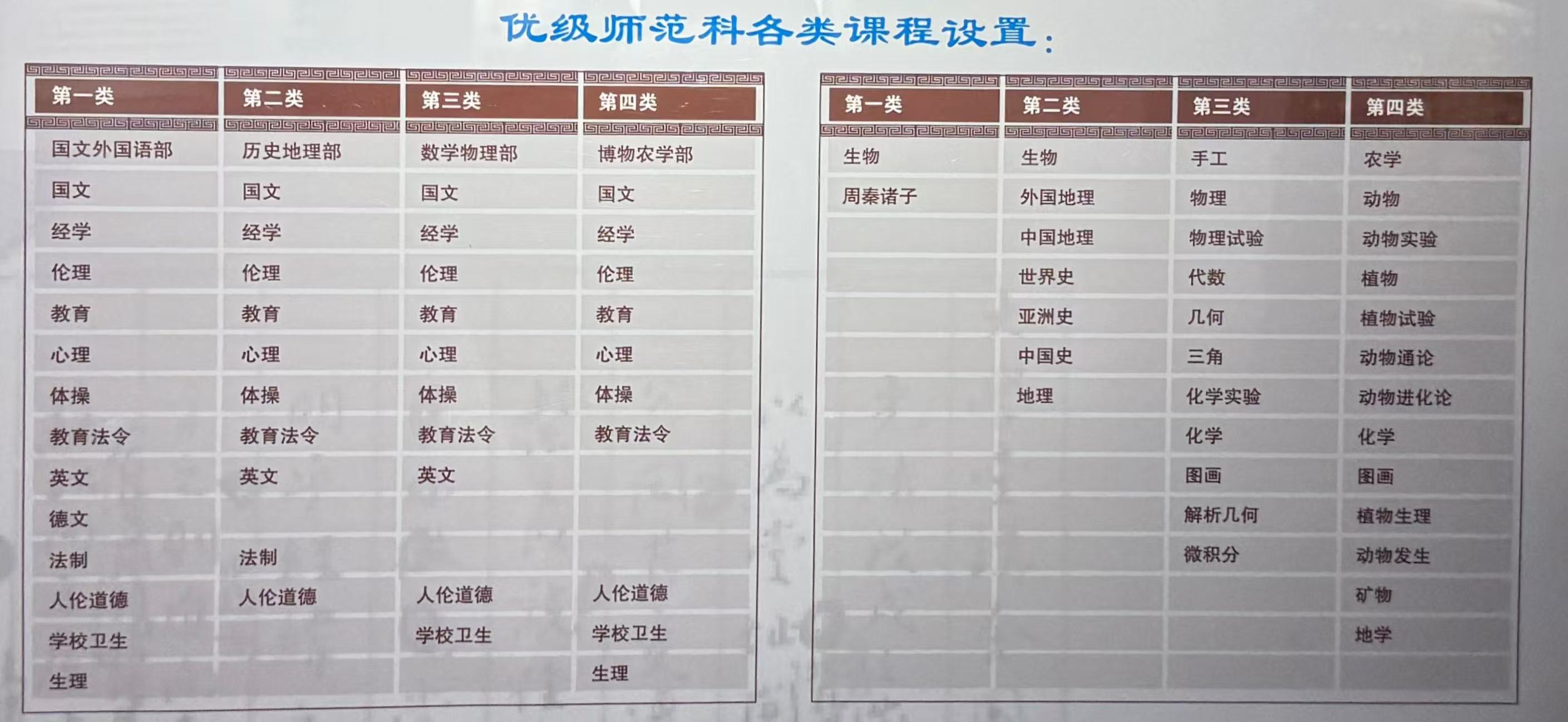

1898年,京师大学堂正式开办,张百熙拟定《钦定京师大学堂章程》,将京师大学堂分为“七科学堂”,即“七科分学”:“政治科第一,文学科第二,格致科第三,农业科第四,工艺科第五,商务科第六,医术科第七。”这些学科各自下设多门专业,共计35门。由于“壬寅学制”并未将经学科置于与其他科目等量齐观的位置,清政府部分官员认为“若学堂不读经学,则是尧舜禹汤文武周公孔孟之道,所谓三纲五常者尽行废绝,中国必不能立国矣”。1903年,张之洞在《奏定京师大学堂章程》中提出“八科分学”,将经学从文学科中独立出来,成为一个单独的学科,并位列群学之首。在课程设置方面,“壬寅学制”规定:大学堂将功课分为溥通学课程和专门学课程,另设英、法、德、日、俄五种外语。溥通学即为所有学生的必修课,等同于北洋大学堂所设“通学课程”,主要课程内容包括:经学、理学、中外掌故学和诸子学等。专门学共9门,学生在溥通学毕业后,可选其中一门或两门进行学习。直到《奏定京师大学堂章程》颁行,经学学科学正式设立,并增设了包括周易学研究法、尔雅学、说文学、中外教育史和中文地理学等课程。

优级师范科各类课程设置

京师大学堂对“中体”的重视,在其学科选择与课程设置中尽数体现出来。作为一门单独的学科,经学得到学堂内外的一致重视,无论西学理论课程还是实践课程,都是为经学科服务。可见,四书五经与伦理纲常的传统基因仍在京师大学堂的办学体系中深层浸润,虽构建了覆盖多学科的新式课程架构,却始终难以消弭其内核中的封建残余思想,致使学堂最终陷入“新旧杂糅”的结构性矛盾中。相比北洋大学堂侧重设置大量西学课程,京师大学堂的课程设置重点有明显的不同。

(四)师资聘任标准不同

师资是办学思想的践行者,两校因培养目标差异采取了不同策略。北洋大学堂倚重西人教习,京师大学堂则强调本国通才,这体现出两者对中西教育技术本位与文化本位的选择差异。

1. 北洋大学堂:“西学优先”的技术本位

在教师聘任方面,北洋大学堂一直有严格的标准。北洋大学堂《头等学堂章程》规定,“头等学堂必须谙习西学之大员一人为驻堂总办,尤必须熟习西学教习一人为总教习”,同时学堂大部分教习也均为外聘洋教习。学堂每年设洋人总教习一名,不同科目的洋人教习几名,此外还设有汉文华教习、洋文华教习和洋文帮教习。例如:头等学堂中预聘请5名洋教习;二等学堂洋文教习均用华人,每班用英文正教习一名,帮教习一名,还要“视其所通何学,则由洋文总教习调度,帮助洋人教习”。由此可见,北洋大学堂将西文西学深度融入办学体系中,形成了以西人总教习为主导、聘用大量外籍教师的机制。尽管仍设有汉文华教习讲授四书经史,但这种以外籍师资为主体的教学架构,已明显超越了同时代其他学堂的改良局限。可以讲,盛宣怀突破传统桎梏的大胆实践,为北洋大学堂奠定了近代高等教育的创新基调,使其在清末教育转型中率先开辟了专业化与国际化的发展路径。

2. 京师大学堂:“中学为体”的文化本位

京师大学堂的师资聘任凸显了传统学术权威的主导地位。张百熙为挽学堂之颓,更张学制,规定京师大学堂总教习“必择中国通人,学贯中西,能见其大者为总教习”,认为北洋大学堂以西人为总教习“于中学方面不免偏枯”。从“壬寅学制”到“癸卯学制”,在经学课程地位不断上升的前提下,大学堂强调所选总教习必须是学贯中西的中国“通人”,同时必须是“德望具备,品学兼优之人”,如张百熙便聘请桐城派代表人物吴汝纶为总教习。洋人教习较少,多聘国人教习,教授内容也以经学为主,这符合京师大学堂“以忠孝为本,以中国经史之学为基”的办学宗旨。北洋与京师两所学堂师资结构的差异也导致了毕业生知识结构的分野——北洋学生王宠佑1901年就能用英文攥写《锑矿冶炼新法》,而京师优等生林纾虽精于古文,却“不知代数为何物”。两所大学堂对师资聘任标准的不同选择,实则反映了技术现代性和文化守成性在晚清教育场域的深刻博弈。

(五)办学效果与就业前景不同

办学差异最终体现为人才培养导向的分流。北洋大学堂以“专才”服务实业,京师大学堂却以“通才”对接官僚体系,由此形成了两种不同的人才就业前景。

1. 北洋大学堂:近代大学的领航者

1915年,时任校长的赵天麟将“实事求是”4字总结为北洋大学堂的校训,直至今日仍被天津大学沿用。自北洋大学堂建校以来,其“西学体用”的办学宗旨和严谨求实的办学风格都深切影响了中国近代其他高校,是名副其实的中国近代第一所国立新式大学,也确实成为盛宣怀所称“为继起者范式”与“以开风气”的典范学堂。留任北洋的知名校友曾评价初创时期的北洋大学堂:“花堤蔼蔼,北运涛涛,巍巍学府北洋高”,“它是我国废除科举兴办最早的一所大学,曾培养出大批优秀人才,做出了优秀成绩,树立了优秀学风,驰名中外。”1900年,北洋大学堂培养出中国第一批本科生。创办初期,北洋大学堂秉承“重质不重量”的原则,虽培养学生的人数相对较少,但遍及全国法、工、路、矿、医、教育、外交和水利等各个领域。学生毕业后一般均可胜任专业工作并能有所建树,就业前景甚广。此外,该校毕业生还有相当一部分学生赴美深造。据统计,“1901年至1907年,我国官费留美学生总计约有100余人,其中北洋大学堂就占有半数以上”。

北洋大学堂的办学效果与范式地位既有国家正式批文的官方记载,又有《申报》和《直报》等一系列报刊媒体的现实佐证。“从创办开始就以高水平的新式大学出现,这在当时国内尚无先例”。正是这样一所堪称中国高等教育探索典范的大学堂,在清末动荡的历史语境中持续实践与自我完善,形成了相对完整的教育管理制度和独具特色的办学路径,不仅开启了中国工程人才培养的制度化进程,更成为孕育近代科技先驱的重要摇篮。可以讲,北洋大学堂实为近代大学的领航者,开创了中国近代高等教育的先河。

1900年北洋大学第一届毕业生合影,来源:新华网

2. 京师大学堂:高等教育的里程碑

作为中国近代史上第一所国立综合性大学,京师大学堂既是全国最高学府,又是国家最高教育行政机关,自诞生之日起就承载了国家对高等教育改革的期许和重望。维新变法失败后,惟有京师大学堂得以留存下来,它代表了有识之士对中国封建官僚教育的一次重大挑战和全新探索,其办学定位宏观且全面,旨在通过综合性教育培养国家所需的各类人才。1904年初,京师大学堂正式招收预备科第一班学生。大学堂培养人才的主要目的是为国家的封建统治服务,因此毕业生大多流向传统官僚系统,如大学分科毕业后,最优等生被任用翰林院编修与检讨;大学预备科毕业,最优等生以内阁中书和知州任用;通儒院毕业生则大多出洋留学。此外,大学堂也培养了涵盖物理、历史与金融等各个领域的众多人才。但令人遗憾的是,至辛亥革命前,京师大学堂并没有培养出一届本科生。

拥有如此显赫的盛名和地位,京师大学堂在初创时期的办学效果却不尽人意,维护封建统治的目标令它未能成功蜕变为一所真正的近代大学。1898年至1911年,京师大学堂经历了两个阶段的变化:1898年至1900年,京师大学堂未及全面开办时,便在内部政变和外来侵略中丧失了原本的办学主权,沦为一所相当于封建书院的“戊戌大学”;1900年至1911年,大学堂经过扩充改进初具规模,但仍是一座半殖民地半封建性质的“壬寅大学”,不符合近代大学的标准。尽管如此,京师大学堂仍是继北洋大学堂后又一所影响最广的新式大学。它的创立标志着中国高等教育从传统向现代转型的关键突破,其历史定位不仅在于作为“新的取士制度和教育制度的最高一级”所构建的制度框架,更在于其作为中国高等教育现代化的重要界碑,在制度层面突破了传统教育组织形式的桎梏,“在教育精神、教育理念上为封闭已久的国人带来一股清风”。

(来源:《河北北方学院学报》,作者:张嘉璐,天津师范大学,2025年2月,略有删改)