黎锦熙(1890-1978),字劭西,湖南湘潭人,出生于书香世家,其父黎松庵与齐白石等7人被誉为“罗山七子”。黎家兄弟8人在各自领域成绩斐然,享有“黎氏八骏”的美誉。黎锦熙作为我国著名的语言文字学家、词典编纂家、思想家、教育家,在语言学、文字学、语法学等领域都有很深的造诣和丰富的著述,1955年入选中国科学院哲学社会科学学部委员。特别是在语言文字学方面成就卓著,被誉为“语文现代化的光辉先驱”“语文改革和建设事业的先驱”。抗战时期,黎锦熙随国立北平师范大学内迁陕西后相继担任西安临时大学、西北联合大学、西北大学、西北师范学院教授、国文系主任、教务长等职。虽然身处抗战大后方,黎锦熙依然努力承担起战时知识分子应有的文化自觉和使命担当,他继续研究推广“注音汉字”并以此为工具推动西北抗战大后方的社会教育工作,提升国民文化知识水平,扩大抗战建国的社会力量。他凭借自身的学术影响力,组织西北联大著名学者为当地编撰地方志,撰写完成的《方志今议》成为中国地方志发展历史上的一颗璀璨明珠,并以此为纲续修五部陕西地方志,由此迈出了文化界抗战建国的重要一步。他还将西北联大校训“公诚勤朴”和校歌写入校史,以此凝练出战时高等教育发展的宏伟蓝图。

黎锦熙

一、研究推广“注音汉字”,推动大后方社会教育事业发展

社会教育是20世纪初从日本传入中国的一个教育名词,它是指在学制系统以外,由政府主导,民间和社会推动,为提高失学民众和全体国民文化素养及技能,利用和设置各种文化教育机构和设施,所进行的一种有目的、有计划和有组织的教育活动。“兼办社会教育是大学义不容辞的义务”,西北联大在陕南办学期间,语言学家黎锦熙深入研究“注音汉字”并以此为抓手大力开展社会教育,取得了良好的成效。

1.抗战时期社会教育的重要性较其他教育事业更加明显

截止到战前的1935年1月,中国社会教育机关总数达70166处,社会教育人数达110178人,社会教育机关学生及观览人数达1104187人,各省市及地方社会教育经费总数达17969808元。但是,面对“中国人口四万万,不识字之民众竟占人口总额百分之八十以上”的现实情况,这样的社会教育规模也只是杯水车薪,难以真正解决现实需要。著名教育家李蒸指出,“抗战时期社会教育的重要较其它各种教育事业更加明显”。

抗战全面爆发后,大量高校被迫内迁西北和西南等教育落后地区,进而掀起了抗战大后方实施社会教育的高潮。当时坐落于陕南的西北联大,成为西北地区社会教育的主干力量。在1938年10月召开的全国高级师范教育会上,教育部划定给西北联大面积最大、地区最广的师范教育区,同时,明确指出学校要兼办社会教育。西北联大结合自身优势和各地实际条件大力推行社会教育,不仅使学生得到实践锻炼的机会,也对当地社会文化及教育水平的提高发挥了重要作用。

2.大学兼办社会教育是义不容辞的工作

大学兼办社会教育的历史最早可以追溯至1873年的英国剑桥大学,之后各大学相继仿效并取得了一定的成效。西北联大在汉中的八年时间里,充分利用自身教育资源优势积极投身于汉中以及周边地区的社会教育事业中,从而形成了内涵丰富的社会教育思想和理念。国立西北师范学院院长李蒸认为“社会教育关系于全民的政治生活,特别是民主政治,至为重大”“大学兼办社会教育要尽其最大的努力”,要用“传教的精神”构建起一种积极的社会教育。国立西北大学校长刘季洪认为,社会教育“必须是以国民道德的培养为其重心”,其发展“需要政府运用行政的力量加以推进”“需要更加切实可用的教材”“要和社会生活的改进融为一体”。此外,王镜铭认为“推行民众教育是大学与抗战发生联系的一种方法”,高振业指出要大力充实民众教育,“使学校成为社会教化之中心”。

3.“注音汉字”是社会教育最锐利最迅速的有效工具

作为语言学家,黎锦熙设计出注音汉字铜模并由中华书局承造,以供印刷小学课本及民众读物所用,对儿童识字和扫盲运动发挥了很大的作用,他设计的“注音汉字”与钱玄同的“简体字”成为民国时期国语运动的两个轮子。抗战全面爆发后,时任西北联大国文系主任的黎锦熙从抗战期间知识分子和受教育青年与不识字的老百姓的对比中指出,民族意识和国家观念之有无及深浅是涉及社会教育的一个重要方面。仅仅依靠传统的政府社教团和学生宣传队,既不能达到社会教育“普”的效果,也难以达到“深”的效果。因而,他认为社会教育要打破“用力难而收效少”的局面,就要急速办到“人人能够自觉地读书阅报,至少人人能把看一张小报,当作每日生活中的一种不可缺少的成分”。

黎锦熙十分重视注音汉字在社会教育中的作用和地位,认为“现在大学兼办社会教育,要同学大家来服务做社教工作,其中最重要的工具是文字,这就要利用注音符号,来推广民众识字运动”。在黎锦熙的组织和推动下,“国语及注音符号讲习班”成为西北联大“社会教育事业”的主要内容。

在推动注音符号的同时,西北联大师生还利用县城、乡镇的集市,集会演讲、化妆表演,通过奋斗性游戏、体育竞赛、教授军歌、讲故事、谈话等形式进行宣传,并携带小册子、图画发放给民众。目标在于“锻炼强壮之身体,启发奋斗之精神,培养爱国之思想,增进抗敌之力量,以挽救国家民族之危亡”。从“教育部训令本大学兼办社会教育成绩,尚属优良,特予以补助国币一千元,作为充实社教设备费用”可以得知,西北联大践行社会教育是颇有成效的。

二、编撰《方志今议》,推动传统方志的转型与发展

民国时期由于战乱影响,修志不多,在现存于世的1200余部中,黎锦熙的《洛川县志》,傅振伦的《新河县志》,黄炎培的《川沙县志》和余绍宋的《龙游县志》被认为是比较著名的。《方志今议》原本是黎锦熙为续修城固县志而作,起初定名为《城固县志续修工作方案》,后经修订独立出版定名为《方志今议》,并以此为总纲编撰了《城固县志》《同官县志》《黄陵县志》《洛川县志》《宜川县志》。黎锦熙凭借自身影响力集结了当时在西北联大任教的相关领域的教授专家组成续修县志委员会,将西方科学的相关理论和方法纳入县志的续修过程中,推动了中国传统方志的转型与发展。

1.《方志今议》汇集了西北联大各领域的专家

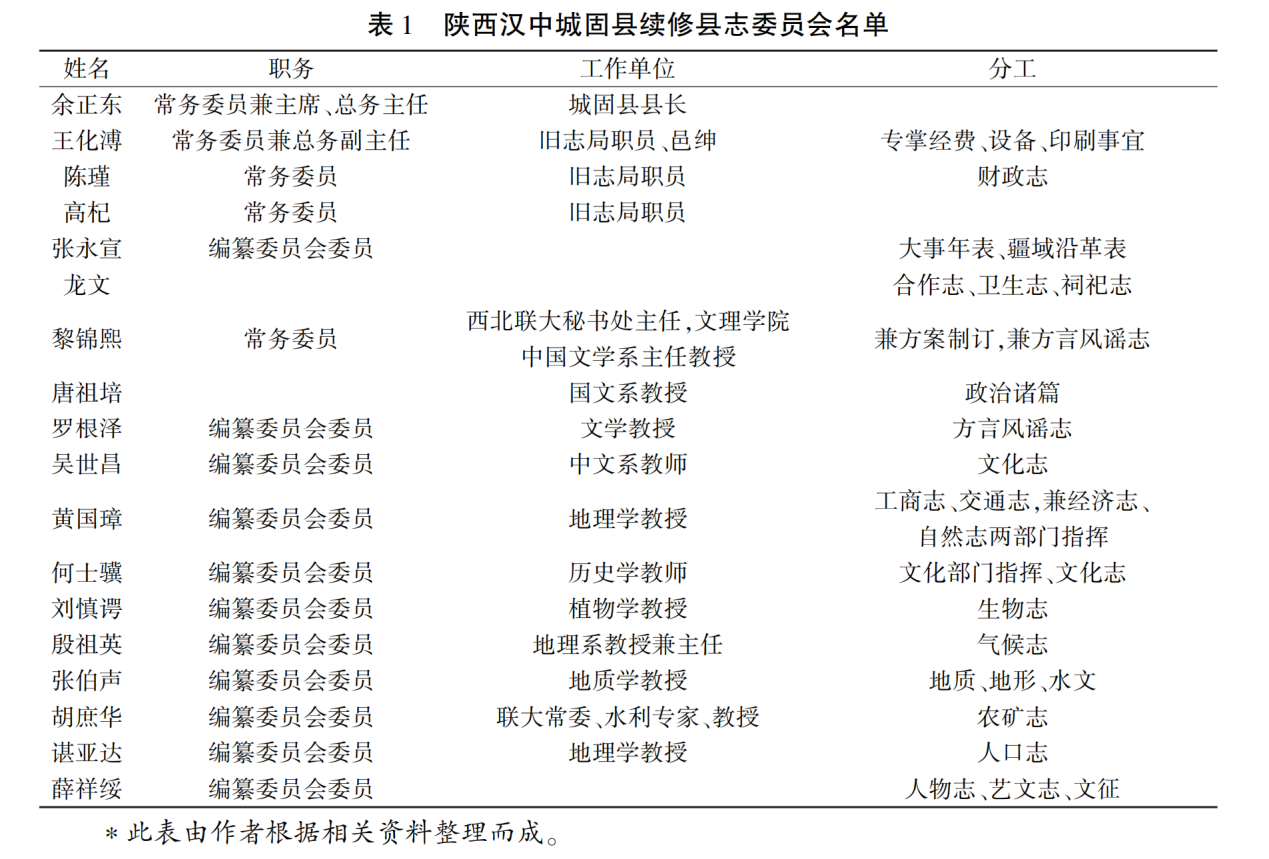

为了编撰《城固县志》而成立的城固县志续修委员会阵容十分豪华。委员会“聘任委员十五人,旧志局员纳其中,而县长为当然委员,又互推常务委员五人,县长为主任,馀被推者,邑绅王君化博、陈君瑾、高君杞及我是也。又设总务处,县长为主任,王君副之,专掌经费、设备、印刷等事宜,又设调查编纂两委员会,全邑小学校长及联保主任皆为当然调查员,而编委则大抵联大教授及本邑学界人士也”。成员绝大部分为西北联大的教授和专家,涉及中国文学、历史学、地理学、地质学、生物学、水利工程等多个学科。这就形成了一个千载难逢的机遇——人文学者与自然科学工作者经由地方志编纂而实现了一次融合。

2.《方志今议》的四大理论创新

黎锦熙特地为此提出修志新理论,即“明三术,立两标,广四用,破四障”。其中:“三术”即续、补、创,其中的“创”,又分为“两标”,即“地志之历史化”和“历史之地志化”;“四用”,即用于科学资源、地方年鉴、教学材料和旅行指导;“破四障”,即破类不关文、文不拘体、叙事不立断限、出版不必全书。这其中的“创”,就是一种融合了中西方新历史观、新地理学观的一种新思想,表明史、地的分化以及综合性的地学向地理学和地质学的分化。这不仅是对我国传统史学、地志学、方志学的一种创新,也是对地理学的一种创新,体现了新的时代特征以及对世界新学科发展的融合。仅从其修志委员会的组成来看,就综合了语言文学、历史学、考古学、地理学、地质学、生物学等各个学科的专家,已不仅仅是修一部《城固县志》,实际上它代表了以此为载体,民国中后期我国学术界和高等教育界吸收国外先进科学思想后,我国现当代学科融合、中西新学思潮融合的一次演习和示范。

3.《方志今议》的历史贡献

黎锦熙撰写完成的《方志今议》是他在方志学方面很有影响的一部力作,书中所阐发的方志理论在学术界获得很高的评价。“汉中民国时期方志领域最重要的活动,无疑是续修城固县志工作和黎锦熙先生《方志今议》的出版,直接促进了中国传统方志学思想、理论、方法与实践向现代的转型发展,在中国方志学术与文化史演进进程中,无疑是一座丰碑。”纵览《中国地方志联合目录》《中国地方志集成》《中国方志丛书》等方志集成目录,可以看出,民国时期西北地区各省份的方志编撰工作,基本沿袭了旧志的体例采用以往的通用模式。而在黎锦熙主撰或审校的陕西五县志中,能够秉承政府意愿,主张吸收西方科学文明,逐应用“科学”之理念,直接推动了新方志理论的转型和创新性发展。

三、撰写校歌校史,凝练大后方“战时大学史观”

校训校歌是一所大学的文化标识,更是大学精神的高度凝练。西北联大师生在大后方的坚守与努力通过“公诚勤朴”的校训得以呈现,更是以黎锦熙的校史校歌展现出战时中国高等教育的风采与力量。

1.大后方高等教育是文化抗战的重要力量

抗日战争对中国高等教育产生的重创毋庸置疑,面对日本侵略者炮火的摧残,中国高等教育事业不但没有因此中断,反而在较短时间内得以恢复并取得了一定的发展。同时,随着平津和东南沿海地区高校的大量内迁推动了中国高等教育格局的重塑,实现了高等教育布局从“点”“线”向“面”的转化。

教育西迁所呈现出的民族精神和抗战意志是正面战场之外的另一种力量,他们在大后方的教学、研究和服务工作对于抗战建国具有同等重要的意义。正如西北联大常委、北平大学校长徐诵明所言:“在抗战时期,最高学府学生应如何救国,不一定非要拿枪到前线去才是救国,我们在后方研究科学、增强抗战力量,也一样是救国”。战时教育事业的发展与壮大归功于广大爱国师生面对外侮不屈服,在大后方奋发努力的结果,以及他们独特的战时教育理念的塑造。

2.汉文化沃土铸造“公诚勤朴”的校训

对于西北联大“公诚勤朴”的校训,黎锦熙有深刻的理解和阐释。他解释到:公,即公正、公平,是人们从既定概念出发对某种社会现象的评价,亦指一种被认为是应有的和理想的社会状况;公正也是一种道德要求和品质,指坚持原则,按照一定的法律、道德、政策等社会标准,实事求是地待人处事。诚,即真心实意,指诚实无欺或真实无妄。诚实要求言行与内心一致,知之为知之,不知为不知,内不自以诬,外不自以欺,所以“诚”和“信”是不能分离的。勤,即劳,出力,就是告诫学生获取知识一定要靠逐步的积累,勤奋才能收获得多,饱食终日,无所用心,四体不勤,尸位素餐者,是很难有什么学问、什么事业的,要想满腹经纶,要成就一番事业,就必须勤奋。朴,本指树皮,亦指未经加工的木材,延伸有敦厚、质朴之意。朴还可用来镇止一切欲望,即“不欲以静,天下将自定”。尤其是校训中的“朴”,包含有“朴素”之意,即质朴无华和俭朴。朴素是西北汉子独有的特性,身出寒门,布衣着体,少有浮华习气,质朴敦厚、纯洁真率中透出一股灵气,以这种自然天成的禀赋作为西北联大的校训,是大学文化和大学精神的集中展现。

黎锦熙进一步指出,校训的形成显然与学校身处汉文化的发祥地汉中密切相关,“西北之华山汉水,即‘华夏’之名所由来,古代文化实肇此土;学府在此,提挈群伦,当以继往开来为务。文化者,合精神与物质,综古代与现代而言,非可偏举;惟在西北,必藉教育学术之力,努力铸成‘国族’以发扬之,无可旁贷”。旅居台北的校友孙宝琛也认为,“公诚勤朴”中的“朴”与“汉族民族性的形成与中原及西北的地理环境具有密切的关系,大汉民族的朴质坚忍豪放性格大半由于艰难的耕作环境所铸成”。

3.以校歌校史凝练“战时大学史观”

黎锦熙将西北联大“公诚勤朴”的校训写入校歌,既有凝重的历史感,又有鲜明的时代感,既有“导愚蒙、倡忠勇、树人表、拯民穷”的12字办学思想的微观描述,又有华夏声威、神州文物、四千年国族这种宏观的铺张,有力地彰扬了兴学强国、复兴民族的终极目标,揭示了这所战时大学联合体的本质和未来化为西北地区高等教育的愿景。校歌经国立西北联合大学常委会议决修正通过后,托齐国樑教授寻找作曲家制谱,后因学校改组、联大易名,终告流产。黎锦熙心有不甘,遂于1944年5月,以歌词为纲,撰写了一部简明的《国立西北大学校史》。

黎锦熙以校训和校歌为纲所撰成的《国立西北大学校史》蕴含有丰富的教育思想,对于战时中国高等教育的发展具有重要的指导意义。它不仅创造了一种将校史与校训、校歌巧妙结合贯穿的新体裁,而且还提出了如何对待多源头校史,在战时校史中极具代表性。

在创新体裁的同时,他还将撰写校史的意义上升到国家层面。他强调,修一大学之史,必“明乎国史”,才能“明乎校史”“明乎国史与校史”,才能“自知其使命与目的所在”,才是修大学史的精髓和根本。总体而言,黎锦熙的战时大学史观可以归结为三个方面:一是大学使命、校风、校训,“校风养成,盖与固有优良之民性风习相应”;二是大学与所处办学地如华夏肇土、神州奥区、西北之华山汉水,当以“提携群伦,继往开来为务”;三是“必藉教育学术之力”“努力铸成‘国族’”“融为‘国族’,正学府之任务”。

十四年抗战,国土沦陷,国难当头,像黎锦熙这样的一批不愿做亡国奴的知识分子跟随学校千里大迁徙来到祖国腹地大西北。艰苦卓绝的抗战时期,他们并没有把自己禁锢在大学的“象牙塔”之内,而是在开展教学研究、存续教育火种的同时,以更大的精力从民族大义的层面担当起大学服务于社会的重要职能。面对抗战时期流离失所的学生和民众,黎锦熙以“注音符号”为社会教育的工具来提升国民大众的文化水平,以此唤起底层民众的国家意识和民族观念,进而积极投身于抗战建国的伟大事业之中。在人力、物力和财力极端困难的条件下,黎锦熙组织西北联大师生积极献身于修志事业,走出了“文化界中人抗日救国的第一步工作”,县志可以惠及更多的普通大众,也是国民政府要求各级学校兼办社会教育的初衷之一,做到“以先知觉后知,推广学术至于社会”。甚至于对大学校史的撰写,黎锦熙认为如果脱离了国家和民族的体认,不与国之大事相联系,就是自娱自乐,毫无意义。在国家和民族面临生死存亡之际,黎锦熙以自身丰富的学识服务于西北抗战大后方,展现出战时知识分子所应有的文化自觉与担当担当,成为战时中国屹立不倒的精神支柱。难怪乎,毛泽东称其为“弘通广大,最所佩服”的人。

(作者:伍小东、姚远,来源:《陕西理工大学学报(社会科学版)》,2024年第2期,略有删改)